ツバメウオさんという名前が付いた理由を知らなかった! 小笠原

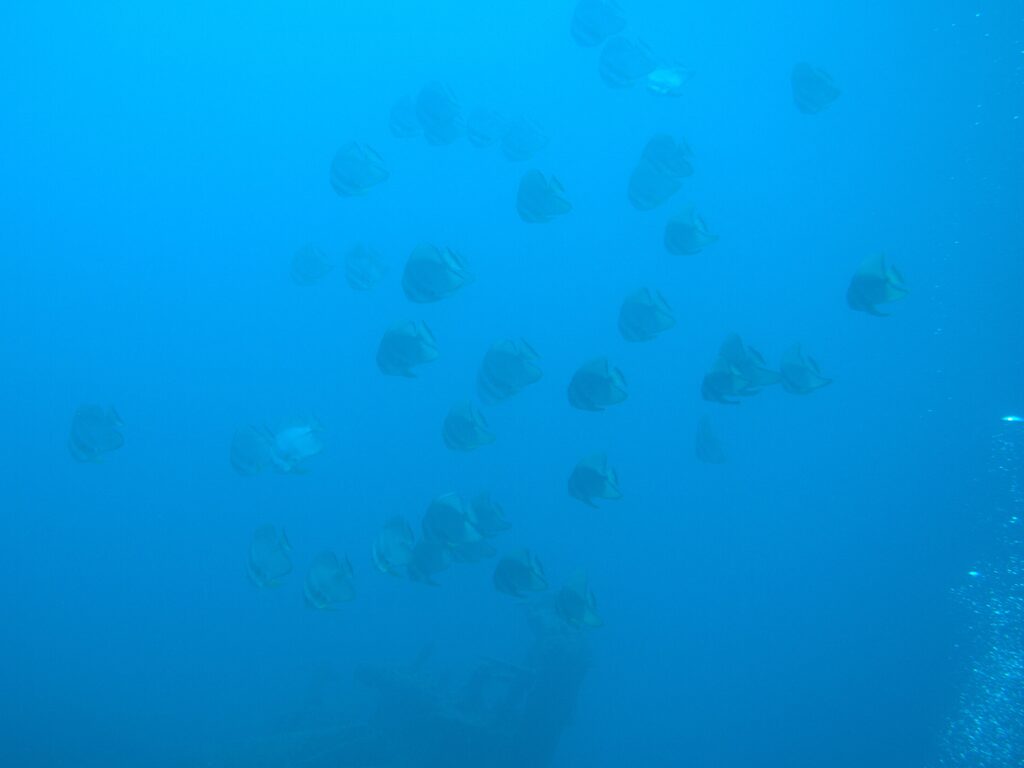

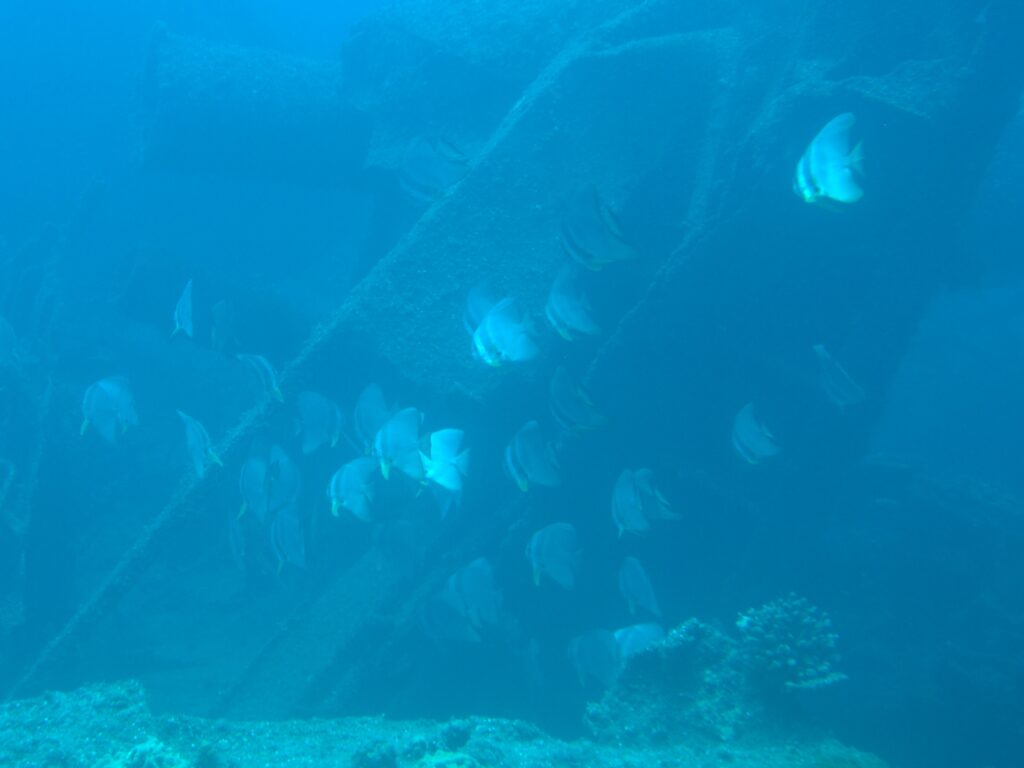

- ダイビング中に上を見上げると薄っすらとした群れが見えましたので近づいてみるとそれはスズキ目マンジュウダイ科ツバメウオ属のツバメウオさん達の群れでした・・・今回の群れは結構な数が居ましたが大人のツバメウオさんや子供のツバメウオさんなどが混じって仲良く優雅に泳いでいました・・・温暖な海域の中層で群れて暮らしているツバメウオさん達ですがまだまだ小さな生まれて間もない幼魚は水面の近くで体を横にして枯葉の様な浮遊物に擬態してしたたかに生き抜いています・・・ツバメウオさんの幼魚は体が菱形で背鰭と尻鰭の軟条部前部と腹鰭が長くて先が尖っていますが成長するに従って各鰭は短くなり先も丸くなっていきます・・・また幼魚の体色は濃褐色や赤褐色などで青色の斑が散在し尾鰭は透明で無色をしており体側にははっきりとした暗褐色の横帯が見られこの内の1本は眼を通っています。

- 上の写真のツバメウオさんは背鰭や尻鰭が長くまだまだ若者といった感じですがツバメウオさんは雑食性でプランクトンや小型の無脊椎動物や藻類を食べ全長は最大70cmまで成長します・・・そこまで大きくなると可愛いというよりきっと迫力を感じるかもしれませんが見てみたいものです・・・ツバメウオさんの腹鰭基部の後方に黒斑があり尻鰭の付け根の上には縦長の黒斑があります・・・体は側扁し背鰭と臀鰭が相似形で大きいため横から見ると円形で全体的には西洋梨形ですが老成魚は額が僅かに突出しています・・・ツバメウオさんの体色は銀色や灰色または茶色をしており背鰭の後縁が黒く体側には眼や胸鰭を通る横帯がありますが成魚になると不明瞭になってきます・・・成魚になると大きさも結構ありますので横帯の色で主張しなくても存在感を示せるという事でしょうか?・・・また尾鰭は二重湾入形で後縁は黒く腹鰭は黄色みがかっていますが死ぬと全体的に黒ずみ模様は不鮮明になっていくそうです。

- 話は変わりますがツバメウオさんは食べると美味しくて新鮮なツバメウオさんを薄切りにして刺身として楽しむことができ味はイシダイさんに似ているそうです・・・またツバメウオさんを煮込んで味噌や醤油で味付けをすることで旨味を引き出したり唐揚げにして外はカリッと中はふんわりとした食感を楽しむことができます・・・またツバメウオさんをバターで焼いて香ばしい風味を楽しむこともおすすめです・・・下の写真のツバメウオさんはホバリングしながらクリーニングステーションでホンソメワケベラさんにクリーニングしてもらっています・・・でも折角のんびりと養生していたツバメウオさんですが私の食べる思いが強すぎたのか危険を感じてそそくさと泳いで行ってしまいました・・・ホンソメワケベラさんもまだクリーニング終わっていないのにどうしたの?という感じで戸惑っていました・・・ツバメウオさんホンソメワケベラさん申し訳ございませんでした。

- マンジュウダイ科のツバメウオさんですがミカヅキツバメウオさんやアカククリさんやナンヨウツバメウオさんなどと共にツバメウオ属を構成しています・・・ツバメウオさんの名称はツバメウオ属の幼魚期はいずれも背鰭と臀鰭が非常に長く泳ぐ姿がツバメさんを思わせることに由来するのだそうです・・・知りませんでした!・・・ナンヨウツバメウオさんの体長は最大60cmで体は側扁した円形をしており海の中ではわかりませんが鱗は小さくて細かくまた顔には鱗は少なくアカククリさん程では無いですが吻部が少し突出しています・・・ナンヨウツバメウオさんの体色はくすんだ銀色で眼を通る位置と頭部後方や体側面後方や尾鰭前部に暗い茶色の帯が入っています・・・また腹鰭前部や胸鰭や背鰭上部と臀鰭前部そして尾鰭中央部は黄色で背鰭上部や臀鰭下部や尾鰭後部は黒く縁どられています。

- 次にミカヅキツバメウオさんですが体長は30cmほどで体は側扁した円形で眼の前部が僅かに突出していますが吻部はほとんど突出していません・・・ミカヅキツバメウオさんの体色は銀色で眼を通る位置と頭部後方や体側面後方や尾鰭前部に黒色の帯が入りますが成長とともに薄れていきます・・・また腹鰭前部や胸鰭や背鰭上部と臀鰭前部そして尾鰭中央部は鶯色になっています・・・そして腹鰭はここがツバメウオさんとの大きな違いですが黒くなっており背鰭上部や臀鰭下部や尾鰭後部は黒く縁どられています・・・それから胸鰭は全体的に黒く中心部は白く後縁は黄色くなっていますが体側には黒い小さな斑がまばらに見られるのが特徴です・・・ミカヅキツバメウオさんは大規模な群れを沿岸部から遠いサンゴ礁域の崖部分に沿って作る事が多いです。

- 最後にアカククリさんですが体長は最大45cmで体は側扁した円形で吻部が尖っており背鰭と臀鰭により全体の輪郭は三角形になっています・・・アカククリさんの体色は銀色で眼を通る位置や胸鰭を通る位置や尾鰭前部に暗色の帯が入っていますが成長とともに薄れていきます・・・アカククリさんの吻部や腹鰭前部や胸鰭や背鰭上部と臀鰭下部そして尾鰭中央部は黄色くなっており背鰭上部や臀鰭下部や尾鰭後部は黒く縁どられています・・・また前述しましたが同属他種に比べアカククリさんの吻部は突出していてちょっと文句を言いたげな顔つきをしていますし口内は何故か黒くなっています・・・アカククリさんが海の中で口を大きく開けてくれればその黒さから区別が容易かもしれません・・・また同属のツバメウオさんは腹鰭が黄色いのですがアカククリさんは腹鰭が黒いのでここでも見分けられます・・・下の写真のツバメウオさんは「私はツバメウオよ!間違えないでね!」とでも言っている様です。

いつも穏やかな表情のツバメウオさん

- 小笠原のボニンブルーの中でのんびりと泳いで近づいていてくれたのはスズキ目マンジュウダイ科ツバメウオ属のツバメウオさんですがせかせかと泳いでいないのでツバメウオさんを見ているといつも癒されます・・・ツバメウオさんは全長最大70 cmまで成長し腹鰭基部の後方に目立った黒斑があり尻鰭の付け根の上には縦長の黒斑があります・・・70cmまで大きくなるとかなりの貫禄ですが確かにこのツバメウオさんにも腹鰭基部の後方に目立った黒斑があります・・・それから体は側扁し横から見ると円形で全体的には西洋梨形と言われていますがこのツバメウオさんは若干若いのか鰭がまだ大きく西洋梨という感じではないようです・・・それからツバメウオさんは老成してくると額が僅かですが突出してきますがやはりこのツバメウオさんは若いのか額は突出していませんし表情にも幼さを感じます・・・ツバメウオさんは背鰭と臀鰭が相似形で大きく体色は銀色や灰色または茶色で背鰭の後縁が黒く体側には眼や胸鰭を通る横帯がありますが成魚になるとこの横帯は不明瞭になってしまいます。

- 下の写真ではよくわかりますがツバメウオさんは尾鰭は二重湾入形で後縁は黒く腹鰭は黄色みがかっています・・・話は変わりますがツバメウオさんは死んでしまうと全体的に黒ずみ模様は不鮮明となるそうです・・・それからツバメウオさんの幼魚は体が菱形で背鰭と臀鰭が成魚より著しく大きく紋様の黒い部分が広くはっきりとしています・・・幼魚の大きい鰭は成長につれ小さくなりますがこの写真の若者もまだ鰭が大きめです・・・ちなみにツバメウオさんの旬は秋から冬あたりで鱗は細かく取りやすいのですが皮は厚みがあって強く骨はやや硬めできれいな白身に血合いは弱く熱を通してもあまり強く締まらないお魚さんです・・・本州などでは秋から冬にかけて脂がのるのですがこの脂に独特の臭みを持つツバメウオさんがいてこの臭みは熱を通すとさらに強まるそうです・・・食べているものによって肉質も違ってくるのでしょうか?

- 下の写真の仲良く泳いでいる3匹のツバメウオさん達の中では真ん中の子が身体も小さく鰭の割合も高いので一番若いツバメウオさんですかね?・・・さらに小さい稚魚の頃は体が茶色く枯葉のように見えて我々が想像する所謂ツバメウオさんとは違い本当にツバメウオさんの稚魚さんなの?と言った感じです・・・やはり稚魚の頃は襲われる危険がいっぱいなので枯葉に擬態することで難から逃れて生き延びているんですね・・・そしてツバメウオさんは稚魚からおちびさんに成長すると体側にある黒い横帯紋様が広くはっきりとしてきて背鰭と臀鰭が著しく大きくなります・・・下の写真の2匹の若いツバメウオさんの上の方のツバメウオさんですが口をンポ!と丸く開いて何か言っているようでなかなかユニークでいい表情をしています。

- それからツバメウオ属にはツバメウオさんの他にアカククリさんとミカヅキツバメウオさんとナンヨウツバメウオさんの4種が日本では報告されています・・・ナンヨウツバメウオさんの体長は最大60cmくらいで左右に平たく側扁した円盤状の体型で背鰭と臀鰭が後方へ発達し吻が尖り気味なことが特徴です・・・ナンヨウツバメウオさんの体色は銀白色で体側面に黒色の横帯が二本が走っていてツバメウオさんと一見よく似ているものの腹部に黒班がないことで区別ができます・・・ミカヅキツバメウオさんもよく似ていますがナンヨウツバメウオさんに比べると吻の突き出しが控え目で体側面の黒い小さな班も見られません・・・次にアカククリさんですが体長は最大45cm程度で体は側扁した円形で背鰭と臀鰭の形から全体の輪郭が三角形という印象を受けます・・・アカククリさんの体色は銀色で眼を通る位置と胸鰭を通る位置と尾鰭前部に暗色の帯が入っていますがアカククリさんも成長とともにこの帯は薄れていきます・・・またアカククリさんは吻部が他の仲間より突出していて口内は黒くアカククリさんの腹鰭は黒いのですがツバメウオさんの腹鰭は黄色いので見分けられます。

- アカククリさんの稚魚はツバメウオさんの稚魚と違って体色が全体的に黒く頭部や背鰭や尾鰭また臀鰭や腹鰭も橙色で縁どられています・・・この稚魚の姿は有毒なヒラムシさんに似ていてヒラムシさんに擬態することで食べられるリスクを回避していると考えられています・・・上の写真はツバメウオさんを正面から撮ってみましたが鼻の穴を広げている様に見えて間抜け面に写ってしまいました・・・下の写真は沿岸の中層を漂っているツバメウオさん達ですが幼魚の頃は水面の近くで体を横にして浮きながら浮遊物に擬態するそうです・・・私はまだ見たことないですがお魚さんが身体を横にして浮いているなんて死んでいるのかと思ってしまいますよね・・・ツバメウオさんの面白い習性ですが小さい頃は生きるために必死で必要なことなのかもしれません。

- ツバメウオさんの群れの中にはよく似た種類が混じっていることがよくありますが潜っている時は今見ているお魚さんがどの種類なのかいつも迷ってしまいます・・・潜っている時はあまり細かく見ていませんし写真を撮って後で確認すればいいやと言う気持ちで泳いでいるのですが今回の写真は下からあおり過ぎていてお魚さん達の特徴がよくわからないですね反省です・・・おそらくツバメウオさんの群れだと思うのですがもしかしたらナンヨウツバメウオさんが混じっているかもしれないです・・・それに群れの中には大きさが小学生ぐらいのものから高校生ぐらいのものまでいるような気がします・・・特に一番下の写真の右下のツバメウオさんはまだ身体が小さくて背鰭が長いのでかなりのおちびさんではないかと思います。

綺麗な黄色い尾鰭のツユベラさん

- この綺麗な黄色い尾鰭に青い小さな斑点がたくさん散らばっているのはスズキ目ベラ科カンムリベラ属のツユベラさんだと思うのですが如何でしょうか?・・・よく見かけるのはツユベラさんのおちびさんで綺麗な濃いオレンジ色の身体に黒い縁取りをした白い鞍のようなもの背負っています・・・ツユベラさんのおちびさんは岩陰の小さな砂溜まりで単独でじっとしているのですがこの白い鞍のような斑紋が砂と同化して目立たなくなると言われています・・・でも身体の色が濃いオレンジ色なので目立つような気がしますが如何なものでしょうか?・・・少し成長したツユベラさんの若魚は幼魚で見られるこの鞍のような白色斑が薄くなり尾鰭は黄色で尾柄から前方の体側へ青色斑点が広がっていきます。

- ツユベラさんは成魚になると頭部に紺碧色の隈取り模様が出てきて尾鰭の先端は黄色で胸鰭の基部は紺色で体側に多数の青色斑点のある身体になります・・・よく見るとこの写真のお魚さんも顔の辺りに隈取模様のようなものがあるような気がします・・・ツユベラさんのメスはオスより青い斑点が尾鰭側に集中し成魚のオスは婚姻色として体側に1本の黄色横帯がありそして大型のオスは顔が青っぽく背鰭の第1棘が著しく伸長しています・・・この写真のツユベラさんは黄色横帯の婚姻色はありませんが顔が青っぽく背鰭の第1棘が長めで折りたたんでいるようですのでオスのツユベラさんかな?・・・ツユベラさんは浅いサンゴ礁の礁斜面や浅い岩礁や転石砂礫底で見られ危険を感じた時や夜間寝る時などは砂の中に潜るそうです・・・ツユベラさんは全長30cm程度でエビやカニが大好きで好んで食べるそうです。

そんなに怒ってないよね?テングダイさん!

- 岩陰で2匹仲良くツンツンしながら泳いでいるのはスズキ目カワビシャ科テングダイ属のテングダイさんです・・・テングダイさんの体側には黄色と暗色の横帯がありますが頭の部分も含め6本の黒色横帯がはっきりとしています・・・同じ科のカワビシャさんによく似ていますが背鰭は大きく臀鰭棘は短く臀鰭の第2棘は強大ではありません・・・テングダイさんの腹鰭だけは黒くなりますがそれ以外の鰭は鮮やかな黄色をしていてとても綺麗です・・・なぜテングダイさんは腹鰭だけ黒いのでしょうか?・・・テングダイさんが腹黒いのではというイメージをどうしても持ってしまうのは私だけでしょうか?・・・まあそれはさておきテングダイさんの口は小さく著しく前方へ突出していてその様子が天狗さんに似てることからテングダイさんの名前が尽いたそうですが下顎の下面には短いひげが一面に生えていてこれも天狗さんのイメージにぴったりですね。

- テングダイさんの体長は50cmになる大型種でやや深い岩礁域で暮らしていますがよく群れを作って泳いでいます・・・テングダイさんは肉食性なのですが動きは敏捷ではなくウミシダさんの仲間やクモヒトデさんの仲間といった棘皮動物を好んで食べることが知られています・・・それからテングダイさんの成人とそのおちびさんとでは様子がまるで違っていておちびさんは灰褐色の地色で体側には暗色の斑が散在しているのです・・・ぱっと見た目親子とはわからないかもしれませんね・・・ちなみにカワビシャさんの体は三角状で体高が著しく高く背鰭の前方部は長くなっています・・・カワビシャさんの口は小さめですが唇は厚く両あごには強い歯帯があり外側の方はやや犬歯状で下顎には短いひげがびっしり生えています・・・下の写真ではテングダイさんの顔が小さなごみのようなもので見えなくなっていますがプランクトンかと思ったらよく見ると小さなお魚さんの赤ちゃんがいっぱい群れているのです・・・小笠原のこの時期はお魚さん達の誕生シーズンなんですね。

その棘硬いの?硬そうに見えないトゲチョウチョウウオさん! 小笠原

- サンゴ礁のポイントをユラユラユラと綺麗な体を揺らして優雅に泳いできたのは全長が約20cmのスズキ目チョウチョウウオ科チョウチョウウオ属のトゲチョウチョウウオさんです・・・和名の由来になっているのですが背鰭の後方が糸状に長く伸びていてその棘の長さは様々で全くないトゲチョウチョウウオさんもいれば10cmもあるトゲチョウチョウウオさんもいるそうです・・・写真のトゲチョウチョウウオさんの棘の長さは中間くらいの長さでしょうか?・・・それからトゲチョウチョウウオさんのこの棘の部分は硬くオス同士の争いなどでこの棘が体側の鱗に突き刺さっていることなどがしばしばあるそうです・・・でも見た感じこの棘はそんなに硬そうに見えないのですが意外と固いんですね!調べてみないとわからないものです。

- トゲチョウチョウウオさんは目の上を通る太い黒帯模様と白地に直交する細い黒線が目立ち背鰭から尾にかけては黄色く背鰭後方には黒点があります・・・トゲチョウチョウウオさんの幼魚の頃は目の上を通る太い黒帯模様は体の割に太く直交する黒線は少なく薄めです・・・またおちびさんは背鰭から尾の付け根までの色がオレンジ色で背鰭後方にある黒点も大きく尾は透明になっています・・・トゲチョウチョウウオさんには地域による個体差がありますがよく似た種にフウライチョウチョウウオさんという方がいます・・・でもトゲチョウチョウウオさんとフウライチョウチョウウオさんは容易に見分けることができます・・・フウライチョウチョウウオさんは背鰭から尾にかけての黄色い部分の面積が小さいことや背鰭後方が糸状に伸びないことなどがあります・・・また背鰭後方には黒点ではなく黒帯状となっていて尾の真ん中には1本の黒い横帯を持つことがフウライチョウチョウウオさんの特徴になっています。

ツンツンしてるペアのトゲチョウチョウウオさん!

- 小笠原の綺麗な海で綺麗な色をしたスズキ目チョウチョウウオ科チョウチョウウオ属のトゲチョウチョウウオさん達が仲良くツンツンしています・・・こんな綺麗なチョウチョウウオさん達を見ているとほのぼのとして幸せのおすそ分けをもらっている様です・・・トゲチョウチョウウオさんは全長約20cm程度で背鰭の後方が糸状に長く伸びるのが特徴ですがその長さは様々で全くない個体もいれば10cmもある個体もいるのです・・・この長く伸びた糸状のものは名前の通り硬くトゲチョウチョウウオさんのオス同士が争いなどをした結果このトゲが体側の鱗に突き刺さっていることもしばしばあるそうです・・・先ほどほのぼのした印象を受けるなどと言いましたがトゲチョウチョウウオさんの気性って可憐な印象ですが結構激しいんですね。

- その他にトゲチョウチョウウオさんは白地に直交する黒線と目を通る太い黒帯模様を持ち背鰭から尾鰭にかけて黄色くなっていて背鰭後方には黒点があるのが特徴です・・・トゲチョウチョウウオさんの幼魚の頃は背鰭から尾の付け根までがオレンジ色で直交する黒線も少なく尾鰭は透明になっています・・・トゲチョウチョウウオさんによく似ているのがフウライチョウチョウウオさんですが両種は容易に見分けることができます・・・フウライチョウチョウウオさんは背鰭から尾にかけての黄色い部分の面積が小さいことや背鰭後方が糸状に伸びていないことです・・・またフウライチョウチョウウオさんの背鰭後方は黒点ではなく黒帯状となっていて尾鰭の真ん中には1本の黒い横帯が通っています・・・トゲチョウチョウウオさんは雑食で藻類やサンゴのポリプやイソギンチャクさんそれから魚卵や小型甲殻類なども食べます・・・トゲチョウチョウウオさんはサンゴ礁を中心に転石帯や砂底や岩礁域などで見られ生息域はかなり広く活動的で気が強いため単独かペアでいる場合が多いそうです。

トサヤッコさんのメスが近くにいたはずなのに気が付きませんでした!

- スズキ目キンチャクダイ科のトサヤッコさんはオスとメスでは見た目が全く違います・・・オスは下の写真の様に体側背部から中央付近にまで達する黒と白の横帯があって頭部から後方までのびる橙色~黄色のラインがあります・・・下顎から胸部にかけては若干青みがかかっていて腹部は淡色もしくはわずかに青みがかかっています・・・後ろ姿なのでよくわかりますが背鰭棘・軟条部や尾鰭に小さな橙色斑をもっていて結構メリハリのある派手な模様のトサヤッコさんです。

- 一方メスの体の色は背部が茶色味をおび腹部は淡色になっています・・・尾鰭上・下葉に黒色帯があり尾鰭基部付近に横帯があってオスとは違って若干地味な模様のトサヤッコさんです・・・鰓蓋中央部に淡色域があり前・後鰓蓋縁辺に黒色線をもっていてメスの個体をクマドリヤッコさんと呼んでいたようです・・・トサヤッコさんはメス⇒オスへと性転換するお魚さんとして知られており群れの中で一番大きな個体がオスになりハーレムを形成します・・・ということはこのオスの周りにはメスが群れていたということですね・・・見た目が違うので別種と思っていたのかもしれません・・・残念ながら全く気が付きませんでした。

コメント