スカシテンジクダイさんの見分け方は何処を見たらいい? 小笠原

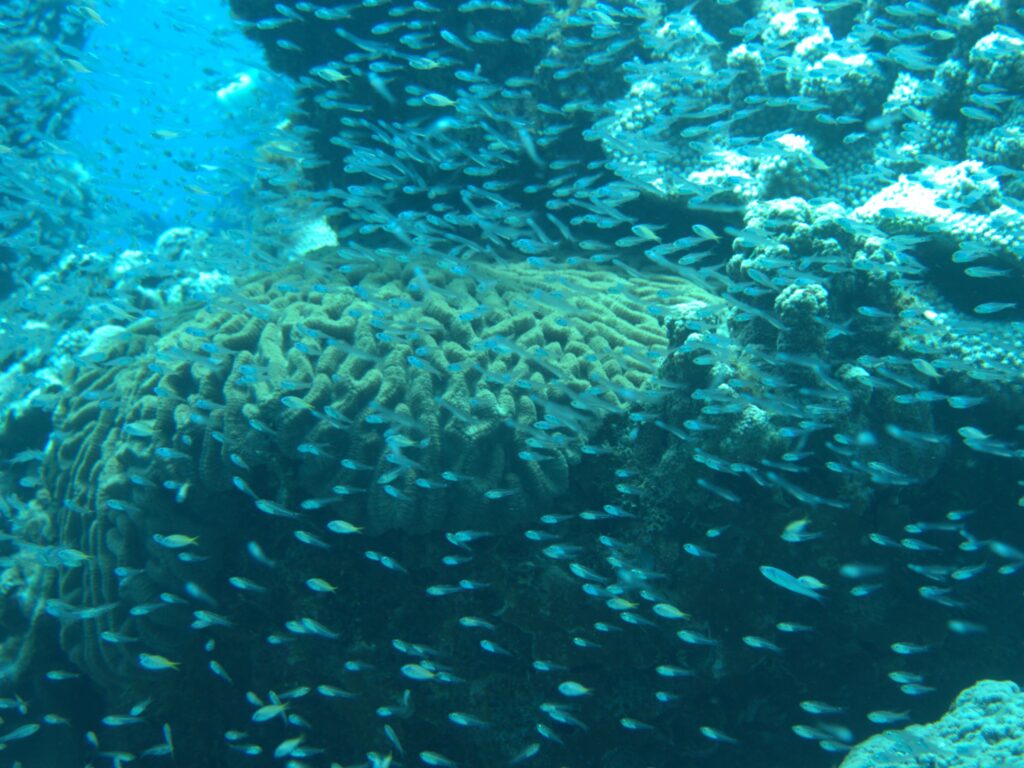

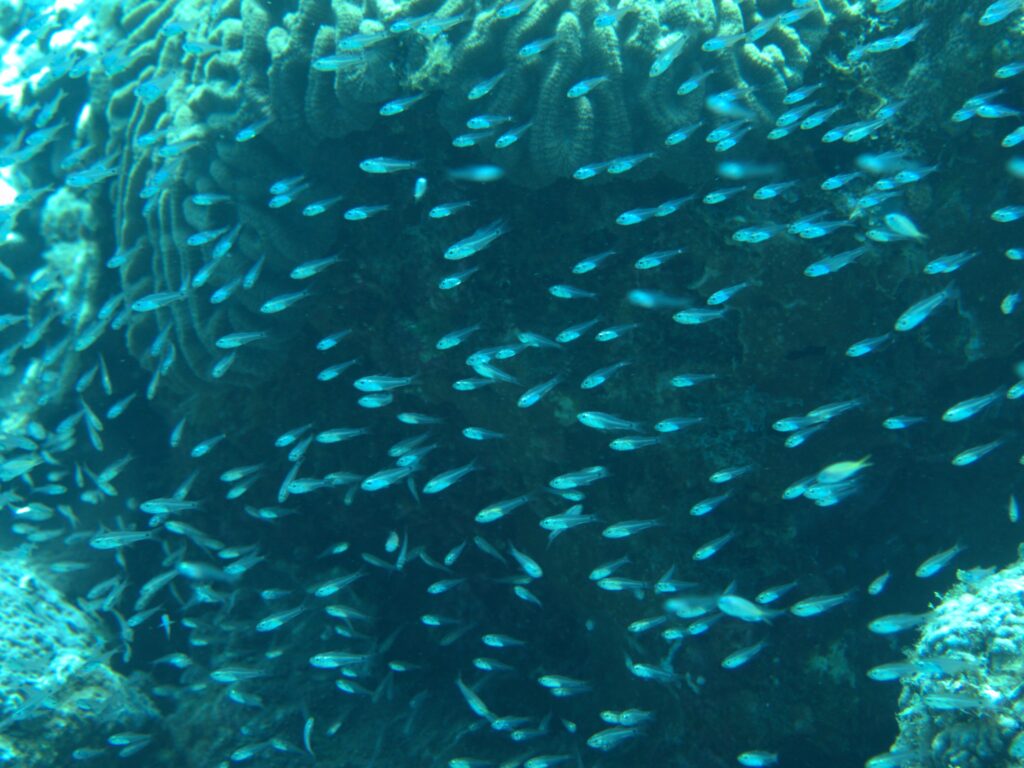

- この季節になるとよく見かけますが内湾のサンゴ礁域や岩礁域で暮していて砂地にある根の周りでゴチャッと大群を作っているのはスズキ目テンジクダイ科スカシテンジクダイ属のスカシテンジクダイさんたちです・・・スカシテンジクダイさんの体はとても小さく白く半透明で近づくと骨まで見えるスケルトンボディなのがスカシテンジクダイさんの特徴です・・・スカシテンジクダイさんは身体をスケルトンにすることで何かメリットがあるのでしょうか?・・・何もかも隠すことのない開けっぴろげの性格は素晴らしいことだと思いますが!・・・またスカシテンジクダイさんの吻端と尾鰭の上・下葉の後端が黒いことと尾柄に黒色の点があることが特徴なのですが残念ながら不明瞭なことが多々あります。

- スカシテンジクダイさんによく似たお魚さんにクロスジスカシテンジクダイさんという方がいますがはクロスジスカシテンジクダイさんは口のところに黒い線があるところで区別できます・・・またクロスジスカシテンジクダイさんは尾鰭の上下にも黒い線が入っていてこれも違いなのですがうっすらとした茶色の線というぐらいでしかありません・・・スカシテンジクダイさんはテンジクダイ科のお魚さんですがテンジクダイ科のお魚さんは日本だけで80種以上確認されていて世界には270種以上が生息しているそうです・・・テンジクダイ科にはこれだけたくさんの種類のお魚さん達がいますがその中にもスカシテンジクダイさんと似たようなお魚さんがたくさんいます・・・これだけたくさんよく似ている仲間がいたら区別は簡単ではないですね。

- その他にスズキ目ハタンポ科キンメモドキ属のキンメモドキさんもよく似ていますが夜行性で昼間はサンゴ礁の近くに隠れており泳ぐ時は群れを成し群れは大きな魚がいるかと見間違えるほど統制が取れておりスムーズな動きをする大群となります・・・キンメモドキさんはオレンジ色に近い赤い体をしていますが中にはスカシテンジクダイさんと同じように透明の体をしたキンメモドキさんもいるので困ったものです・・・スカシテンジクダイさんとキンメモドキさんでは背鰭の数にはっきりとした違いがあります・・・スカシテンジクダイさんの背鰭は2つですがキンメモドキさんの背鰭は1つなのです・・・海の中では背鰭の数を確認することは難しいかもしれませんが見分けるポイントにはなります・・・またスカシテンジクダイさんの尾柄部には黒点が見られますがキンメモドキさんの尾柄部には黒点がありません・・・ただしスカシテンジクダイさんによっては困ったことに黒点が薄く見えにくいこともあります。

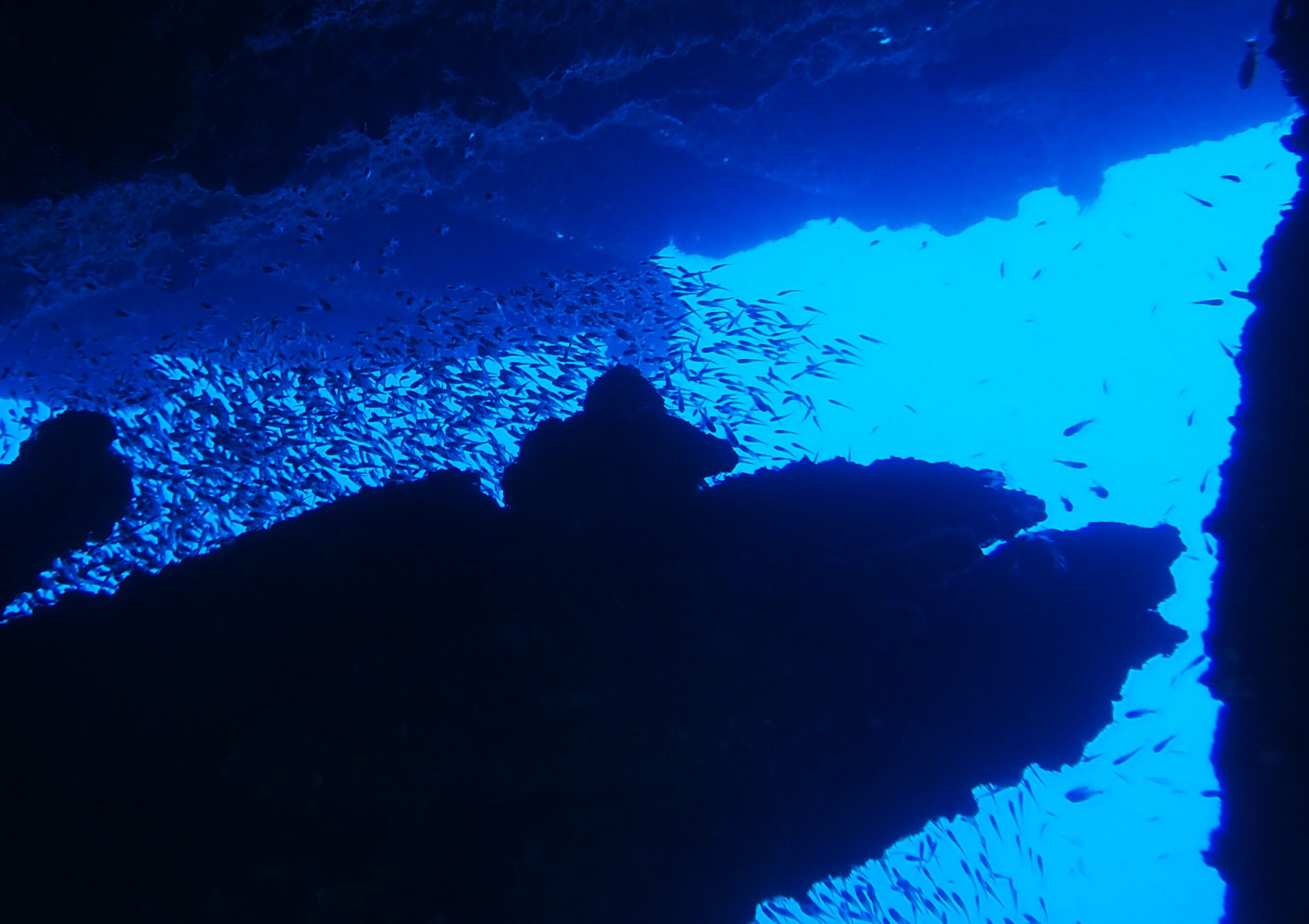

ブルーに映えるのはスカシテンジクダイさん?キンメモドキさん?

- 透き通ったブルーが鮮やかな光に中に遠めなのでどちらかわかりませんがそこに小さなお魚さん達の群れが舞い踊っています・・・おそらくスカシテンジクダイさんかキンメモドキさん達だと思うのですがいかがでしょうか?・・・スカシテンジクダイさんはスズキ目テンジクダイ科に属するお魚さんで体は無色透明で透けています・・・この写真ではわかりませんが開けっぴろげの性格なのか背骨まで透けていてスカシテンジクダイさんは恥ずかしくないのでしょうか?・・・それから透明な三角形の背びれが2つあるのですが閉じていることが多くまたサイズも小さいので水中では見分けることは難しいです・・・またスカシテンジクダイさんは尾柄部に黒点があるのも特徴なのですが黒点がない(薄い)ということもありますので群れ全体をよく見て判断するほうがよいでしょう・・・吻は吻端のみが暗色で雄には体側前半中央部に黄色い線がありますが雌には体側前半中央部に黄色い線はありません。

- 一方スズキ目ハタンポ科のキンメモドキさんはスカシテンジクダイさんと一緒に群れをつくることもありますが胸部から腹部が淡く光る発行生物なのです・・・発光メカニズムは餌であるウミホタルさんのもつ発光酵素を選択的に細胞内に取り込むことで発光しているという凄いやつです・・・キンメモドキさんは全く種類が違うのですがキンメダイさんに似ている事が名前の由来になっていて体の割に大きな丸々とした眼をしています・・・吻の先端は黄色くなっていて尾柄部にスカシテンジクダイさんのような黒点がなく黄味を帯びた赤色ボディをしています・・・でも中にはスケルトンのボディのキンメモドキさんもいますのでご注意ください・・・スケルトンだとどうしてもスカシテンジクダイさんと間違ってしまいます。

リーダーは何処だ?見事な集団スジクロハギさん達! 小笠原

- ダイビング中にふと気が付くと遠くに何やら動いている黒い塊りが見えたので少しづつ近づいて見ました・・・それはキイロハギさんやシマシマ模様のベラさんだと思われるお魚さんがいるそんなサンゴ礁領域で群れを成して泳いでいるスズキ目ニザダイ科クロハギ属のスジクロハギさん達でした・・・この体長は25cm程度のスジクロハギさんの集団は見事な編隊を組んで泳いでいて何故か私は凄く気持ち良く感じているのですがスジクロハギさんの体色は灰褐色で目の後ろに白と黒の横帯があり尾鰭の付け根に白色の横帯があるのが特徴です・・・遠くから見ると地味な体色に白い横帯が目立っているだけなのですがよく見ると尾鰭は黄色味を帯びていて目はクリっとしていてなかなか可愛いスジクロハギさんなのです・・・浅くて波当たりの強いサンゴ礁や岩礁で単独もしくは複数匹で泳ぎまわるスジクロハギさんは主に藻類を食べて生活しています。

- スジクロハギさんが属するクロハギ属はニザダイ科に分類されます・・・クロハギ属は熱帯海域のサンゴ礁で暮らしている種が多いのですが尾柄には一対の鋭い骨質板があります・・・クロハギ属の体は側扁した円盤状で頭部背側の輪郭は比較的垂直に近く口は小さく下の方にあり顎はニューっと突き出すことができます・・・クロハギ属の最大種のクロハギさんで全長70 cm程もありますが最小種はAcanthurus polyzonaで全長11cmしかありません・・・それにしても眺めているスジクロハギさん達は見事な集団行動なのですがこの中にリーダーっているのでしょうか?・・・リーダー次第で同じ集団でもその資質は大きく変わりますからね・・・リーダーの役割や資質って重要ですからリーダーをやる人はその自覚と責任感が大切ですよね。

一糸乱れぬ黒い軍団!あなたはスジクロハギさん?

- ちょっとボケた写真になってしまいましたが頭とお尻に白いラインが映える黒い軍団がやってきました・・・誰なのでしょうか?・・・姿形はニザダイさんの様ですがちょっと特徴的な色合いをしています・・・一糸乱れぬ群れを成してボニンブルーの海を気持ちよさそうにスイスイ泳いでいます・・・この方たちはおそらく主に藻類を食べて暮らしているスズキ目ニザダイ科クロハギ属のスジクロハギさんではないでしょうか?・・・スジクロハギさんの体長は25cm程度で体色は灰褐色で目の後ろに白と黒の横帯があり尾鰭の付け根に白色の横帯があるのが特徴です・・・スジクロハギさん浅くて波当たりの強いサンゴ礁や岩礁で単独あるいは複数匹で泳いでいますが今回はちょっと多めの群れです。

- 下の写真でボニンブルーの海を気持ちよく泳いでいるスジクロハギさんの軍団の奥をよ~く見ると遠くにお魚さんの群れがいる事がわかりますかね?・・・右手前にイスズミさんが居ますのでおそらくイスズミさんの群れではないかと思うのですが残念ながら覚えていません・・・イズスミさんと言えば釣りあげると糞をまき散らす習性があり「うんこたれ」とか「ババタレ」とも呼ばれる可哀そうなお魚さんです・・・イズスミさんは臭みが強いのですが南方では食料源とされており調理によって食べることは可能です・・・イズスミさんは夏は小動物を食べるため磯臭いのですが冬場は褐藻類を食べるため臭みは少なくなります・・・また場所によっては臭みが少ないものもいますが漁獲後なるべく早く内臓を取り除かないと臭みを軽減することはできません・・・栄養価はあるのですが磯臭さ血合いを除去して長時間水洗いなどしないと美味しくならないため商品価値の低いお魚さんです。

お!こんな所に居た!おいしそうなセミエビさん!

- 岩陰に何かいると思ったら十脚目セミエビ科セミエビ属の美味しそうなセミエビさんではないですか・・・セミエビさんは体長30cmくらいまで成長する大型種で体表は外骨格が分厚く発達していて非常に堅く背面すべてにボコボコと顆粒状突起が密生しています・・・また顆粒状突起の間には短毛が散在し体色はほぼ全身が赤褐色で尾扇は黄褐色をしています・・・でも尾扇は折り曲げていてなかなか見れないですね・・・それから独特な半円形の第2触角が体の前面に2つ並んでいてその間からひげ状の第1触角が触角に見えない第2触角よりも長く伸びています・・・何故か頭胸甲の上には縦にUHと彫刻されたように見える溝があります・・・何かの秘密暗号でしょうか?・・・体つきはセミエビ科特有の上から押しつぶされたような平たい体型ですがウチワエビさんやゾウリエビさんなどに比べると厚みがあり体の縁に鋸状の歯がない点で区別できます。

- 体型が蝉に似ることからこのセミエビさんという名前が付いていますが体長数cm程度のヒメセミエビさんの方が大きさの点で蝉に近いかもしれません・・・昼は写真の様にセミエビさんは岩陰に潜んでいますが夜になると出歩いて貝類や甲殻類などの小動物を食べて暮らしています・・・セミエビさんの身は美味で市場では1kgあたり2万円の高値がつくためその多くは高級料亭に卸されるそうです・・・ちなみにウチワエビさんは体長15cmほどで体は上から押しつぶされたように平たく体の前半分が円盤形で上から見ると和名通りうちわのような形をしています・・・ウチワエビさんの体表は堅い外骨格で覆われ縁には鋸の様な棘が並んでいて歩脚と複肢は短くいっぱいに伸ばしても背中側からは見えないのです・・・またゾウリエビさんは体長15cmほどでやや中央部が盛り上がるものの上から押しつぶされたように平たい長円形の体型で体表は厚く堅い外骨格に覆われ表面には顆粒状突起と短毛が密生してつやがありません・・・ゾウリエビさんの体色は黒褐色や黄褐色や灰白色など変異があり大小のまだら模様があり外縁に鋸状の棘が並び歩脚は太くて短く上から見た際に外縁から少しはみ出る程度です。

可憐で透き通った乳白色が涼やかなゾウゲイロウミウシさん! 小笠原

- サンゴさんの上で二次鰓が優雅に潮の流れにたなびいているのは裸鰓目イロウミウシ科アオウミウシ属のゾウゲイロウミウシさんです・・・ゾウゲイロウミウシさんの体の地色は白色から象牙色をしていて外套膜周縁部は極細い白色の線で綺麗に縁取られています・・・ウミウシさんの中では派手さは無いのですがちょっと色づいた白色の身体にくっきりとした白色ラインが個性を際立たせるポイントとなっていて何だか涼やかな印象を与えてくれるゾウゲイロウミウシさんです・・・ゾウゲイロウミウシさんの触角と二次鰓は身体の白い色に映えた綺麗な黄色で基部は赤紫色~青紫色になっているのですが地域的な変異は多いようです・・・ハダイロウミウシさんとも呼ばれていますがそれは新参異名で学名読みはヒュプセロドーリス・ブロッキイさんといいます・・・細長くてスマートなゾウゲイロウミウシさんですが身体の大きさは45mmくらいまで成長します。

- 同じ属のアオウミウシさんは体が偏平で細長く背面や側面に突起などはなく滑らかな体をしている所はゾウゲイロウミウシさんと同じ様ですが全身が鮮やかな青色で背面の縁取りが黄色くまた背面正中線の触角の間から二次鰓とその後ろにも黄色い線があります・・・さらにアオウミウシさんの触角は赤く縁取りと正中線の間にも破線状に黄色い斑紋がありそれらの間には黒点が並んでいますが黄色の破線と黒点はないものもあります・・・ウミウシさんの中には摂取した藻類から毒を蓄積している種もありますがアオウミウシさんは特に人間に対して有害な毒は持っていないとされています・・・アオウミウシさん自身が直接的な毒を放出することも無くアオウミウシさんが食べる藻類によっては体内に毒素を蓄積することもありますがその毒性が人間に与える影響は少なく基本的にはアオウミウシさんに触れること自体は危険ではありません。

コメント