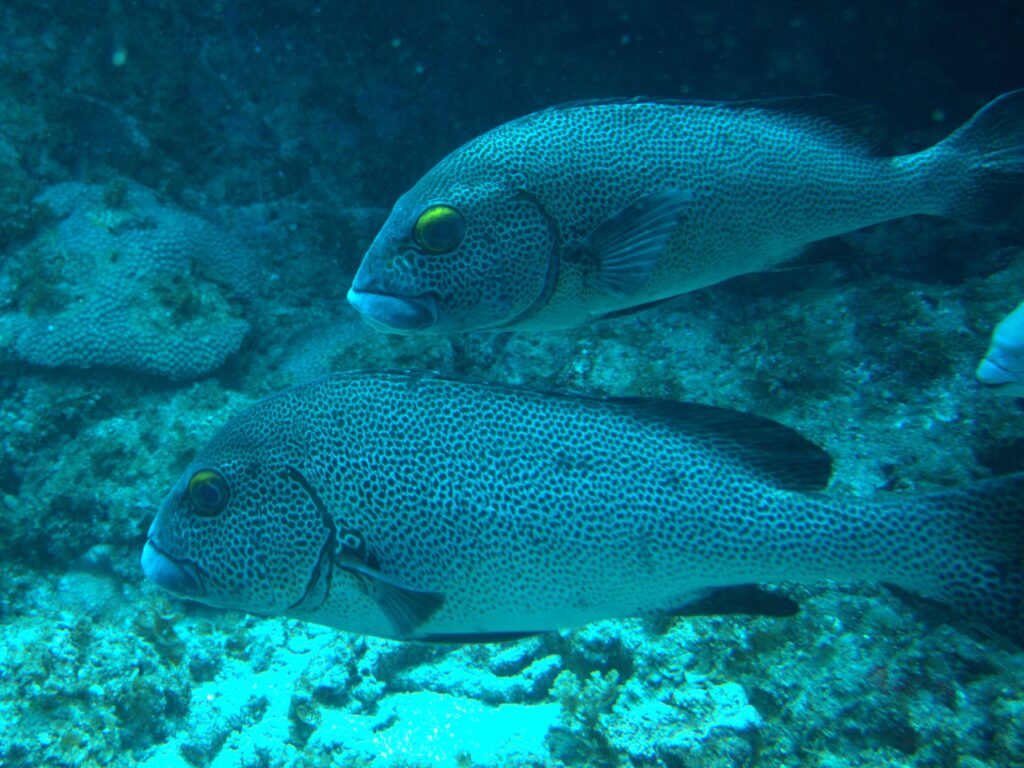

お見合い中ですか?アジアコショウダイさん達! 小笠原

- 岩礁の間に群れて隠れているのはエビさんやカニさんや小魚さんなどを食べて生活している体長50cm程度のスズキ目イサキ科コショウダイ属に属するアジアコショウダイさん達です・・・食事中では無いようですが変な奴が近づいてきたぞと一斉に警戒しているアジアコショウダイさん達ですが比較的スマートな体形で体色は茶色がかった明るい灰色をしており唇が分厚く口の周りが赤色で暗色の斑紋が密にあり背鰭に太い棘があります・・・ちなみにアジアコショウダイさんのおちびさんの頃は白色と黒色の帯が見られ成長するに従って黒点へと変化していきます・・・アジアコショウダイさんの密な黒色斑紋が胡椒のように見え鯛のように美味しいということでコショウダイさんと呼ばれるようになりアジアに多く分布していることからアジアコショウダイさんと命名されたそうです。

- アジアコショウダイさんの寿命は15年ほどで比較的暖かい海に分布しており水深10m~40mの海域に生息しています・・・またアジアコショウダイさんの産卵期は春から夏にかけてですからもしかしたらその準備のために集まってお見合いでもしていたのでしょうか?・・・下の写真はお見合い後決まったペアのアジアコショウダイさんだったりして?・・・それからアジアコショウダイさんの仲間には十数本の暗色帯が斜め上後方へと伸び頬部は暗色点で黄色味が強いアヤコショウダイさんや楕円形の体形に淡い灰褐色の体色に暗褐色の斜めの帯が三本見られ背鰭近くに胡椒のような斑点があるコショウダイさんや体色は淡色で暗色の斑点が各鰭まで全身に広がり腹鰭は長くその先端が肛門を越えることなどが特徴のチョウチョウコショウダイさんや淡色の地色に暗色帯が形成され腹部の暗色帯は2~3本で眼の上の暗色縦帯が前方で連続することなどで区別できるムスジコショウダイさんなどがいます。

ちょっと恥ずかしがり屋の若者アジアコショウダイさん! 小笠原

- 珊瑚の棚の下を覗いてみると「あれ?ちょっと変わった模様のお魚さんが居る」と思って写真を撮ってみましたがこのお魚さんは成長過程のスズキ目イサキ科コショウダイ属のアジアコショウダイさんのおちびさんではないでしょうか?・・・アジアコショウダイさんの大人は体は平たく体高は高めで体色は明るい灰色の地肌に暗褐色の斑点が密に分布しています・・・でもアジアコショウダイさんの稚魚期には白色と黒色の帯が見られ成長に従って黒点へと変化していきますからこの写真のお魚さんはアジアコショウダイさんのちょうど中学生ぐらいでしょうか?・・・それとも高校生ぐらいにはなっているでしょうか?・・・下の写真のアジアコショウダイさんの顔つきからはちょっと太々しさも感じますので高校生ぐらいにはなっているでしょうか?アジアコショウダイさんどうですか?

- またアジアコショウダイさんの幼い頃の白色帯は地色として機能するだけなく白色から青灰色へと変化していきます・・・アジアコショウダイさんは沿岸の10m~40mくらいの浅海の岩礁域やサンゴ礁域で暮していて大人になると小さな群れを作ることもあります・・・よく小笠原ではアジアコショウダイさん数匹がクリーニングステーションに集まってホンソメワケベラさん等に綺麗にしてもらって気持ちよさそうにしている所を見かけます・・・通常はアジアコショウダイは岩礁やサンゴ礁の間に隠れて生活しておりエビさんやカニさんそして小魚さんなどを食べて生活しています・・・アジアコショウダイさんの頭部の有鱗域は広く眼の下縁は吻端よりもかなり上方に位置しています・・・アジアコショウダイさんの若者がこちらを向いて「まだまだ体も小さいけどいっぱい食べて大きくなるから今度会うときは立派な模様を見てくれよ!」とでも言っている様です・・・また来年小笠原に来るからその時を楽しみにしています。

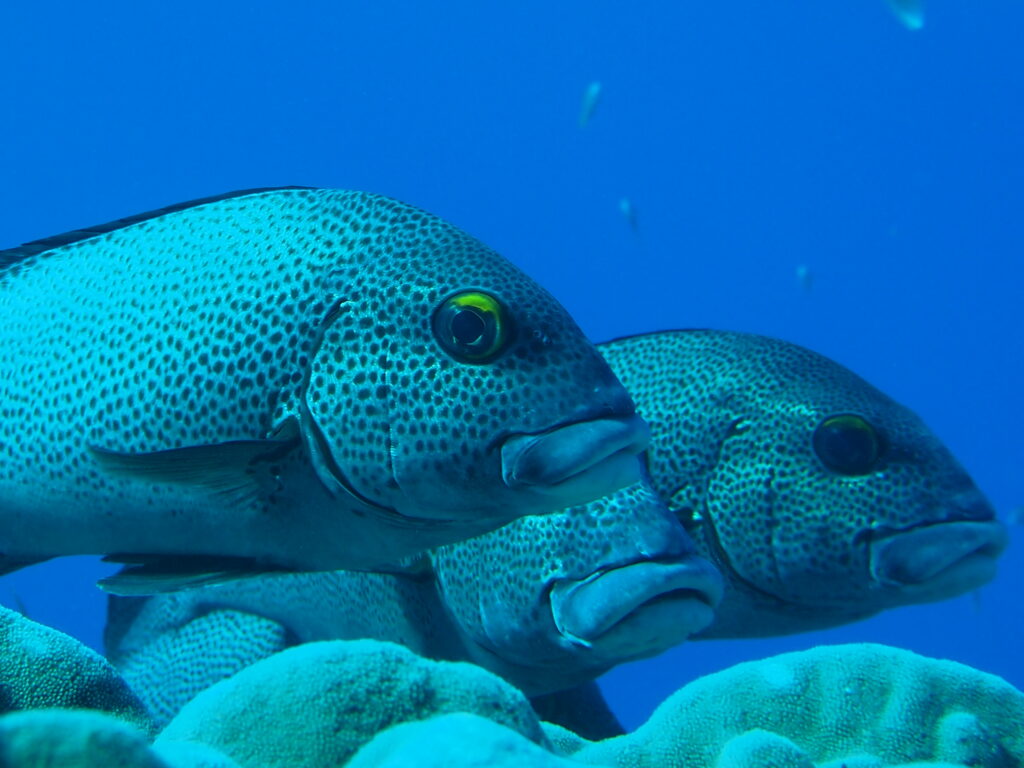

目の大きさが全然違うアジアコショウダイさん! 小笠原

- 今回も小笠原の海でのんびりクリーニングステーションでホバリングしているのはスズキ目イサキ科コショウダイ属のアジアコショウダイさん達です・・・アジアコショウダイさんは体表に散らばる黒い斑点が胡椒の実に似ていてアジアに住んでいるのでその名前で呼ばれるようになったという説がありますが比較的暖かい海の水深10m~40mくらいで暮らしています・・・アジアコショウダイさんは普段岩礁やサンゴ礁の間に隠れてエビさんやカニさんや小魚さんなどを食べて生活しておりますが産卵期は春から夏にかけてだそうです・・・アジアコショウダイさん達が「早くクリーニングして欲しいけどホンソメワケベラさん忙しそうでなかなか来てくれないなあ?」って嘆いているとそこへスズキ目イスズミ科イスズミ属の通常色のミナミイスズミさんが僕も仲間に入れてよっと割り込んできました。

- 手前のアジアコショウダイさんの背中にちょこんと乗ったホンソメワケベラさんですがちょっと疲れたから休憩させてとでも言っている様です・・・確かにこれだけの数のアジアコショウダイさん達をクリーニングしたら疲れますよね・・・心なしかホンソメワケベラさんのお腹が膨れていてもうお腹いっぱいという感じですか?・・・でもアジアコショウダイさん達も辛抱して行儀よく待ってますからホンソメワケベラさんももうひと踏ん張り頑張ってください!・・・ちなみにアジアコショウダイさんの幼魚は親と違って黒色の体に白色の鞍状斑が複数ありパンダの様なその独特で目立つ模様で個性を主張しています・・・また泳ぎ方にも特徴があって身体をくねくねくねくねと動かして親の落ち着いた風格と違って独特な泳ぎ方をします。

- アジアコショウダイさんに似ているスズキ目イサキ科コロダイ属のコロダイさんの体型はタイ類に似て体高が高く側偏しています・・・よく似た体型でともに大型となるイサキ科のコショウダイ属各種とは背鰭棘数が9~10本と少なくコショウダイ属は11本以上となります・・・コロダイさんの成魚は銀色の体色で背面はやや黒く対側面と各鰭には瞳孔より小さなオレンジ色の斑紋がちりばめられ斑紋は腹にかけて細かくなっていきます・・・アジアコショウダイさんとは斑紋の色が違う事と各鰭にも斑紋がある事で区別できます・・・コロダイさんの稚魚は体型がやや細長くて後頭部が隆起し尾鰭と背鰭始部が伸長しており体色は鮮やかな黄色と幅広い黒色縦帯のコントラストが美しおお魚さんです。

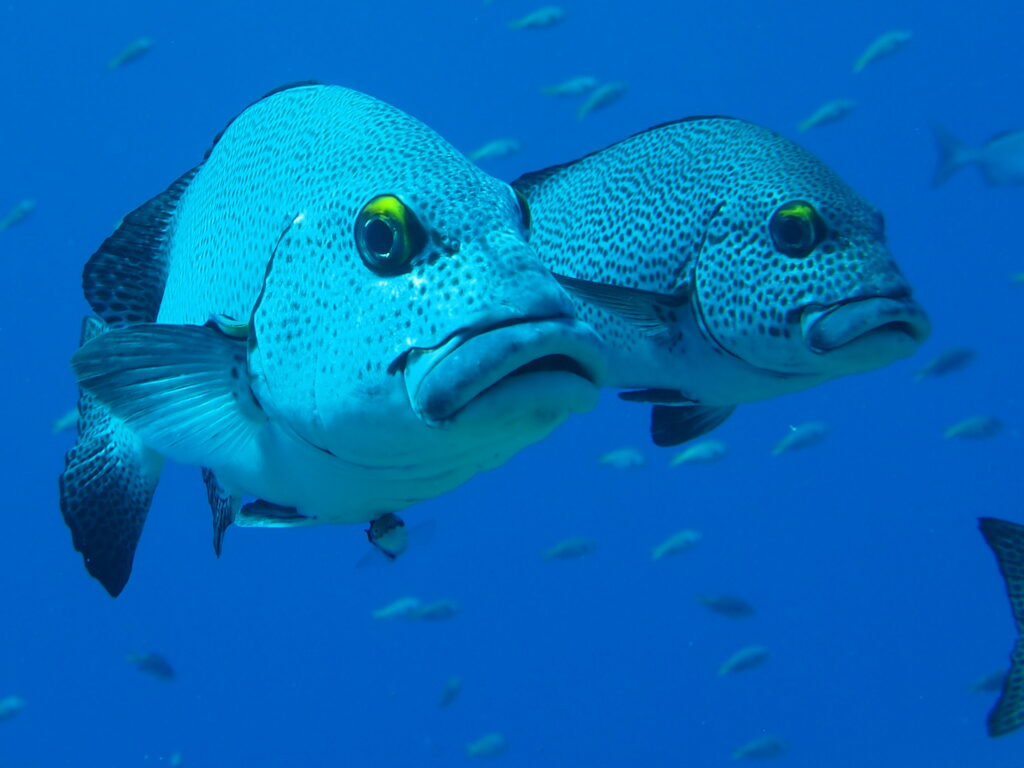

早く来てホンソメさん!クリーニング待ちのアジアコショウダイさん!

- 「身体がなんだかむずむずするんだけど!もしかして何処か寄生虫にやられてしまったのかな?」と不安になりながらサンゴ礁のクリーニングステーションで仲良くクリーニングの順番を待っているのはスズキ目イサキ科コショウダイ属のアジアコショウダイさん達です・・・ホンソメワケベラさんが近づいてきましたが「早くホンソメワケベラさんツンツンしてえ!寄生虫をクリーニングしてえ!」と期待して待っているそのアジアコショウダイさんの表情が何とも言えなく可愛いですね・・・アジアコショウダイさんは身体全体に小さな黒い斑点がたくさんあり唇がぶ厚く通常は50cm程度ですが成長すると80cmにもなることがあります・・・ホンソメワケベラさんも忙しいでしょうが待ちくたびれているアジアコショウダイさんのために頑張ってツンツンしてあげてください。

- アジアコショウダイさんの名前の由来はこの黒い斑点が胡椒の実に見えるのことから「胡椒鯛」という名前が付いたと言われていますが一方で江戸時代のころに主君の後ろに控えていた「小姓」が着ていた装束模様に似ていることから「小姓鯛」になったという別説もあります・・・どちらが正しいのかよくわかりませんがアジアコショウダイさんにとっては関係ないことですね・・・細かい斑点といえばアジアコショウダイさんによく似ているスズキ目イサキ科コロダイ属のコロダイさんというお魚さんがいますがどちらもスズキ目イサキ科のお魚さんなので姿形がよく似ていますが斑点の色を意識して見ればすぐに区別はできます・・・コロダイさんは全体的にオレンジ色の斑点をしていますがアジアコショウダイさんは写真の様に黒い斑点になっています。

- アジアコショウダイさんは立派な体形と分厚い唇をしていて貫禄を感じますが幼魚の頃は全く違う姿形をしていて可憐な印象なのです・・・アジアコショウダイさんのおちびさんは白黒パンダ模様でしかもオレンジ色の顔をしていて体の割に大きい団扇のような尾をフリフリと振ってクネクネと愛らしい泳ぎをするのです・・・その小さな姿はダイバーの心を魅了してやまないのですがアジアコショウダイさんのおちびさんも成長するとよくある事で可憐な印象とは全く違う写真の様な姿に変わってしまいます・・・アジアコショウダイさんのおちびさんが白黒パンダ模様のまま大きくなったらと想像してみるとかなり目立った姿になっていいと思うのですが駄目ですか?・・・アジアコショウダイさんの各鰭は黒く成魚になれば写真のように腹部以外の全身に細かい黒色斑がたくさんあって顔つきもなかなか堂々とした雰囲気のお魚さんです・・・アジアコショウダイさんは小笠原諸島では個体数が非常に多く群れでいることもしばしばあり食べるととても美味しいそうです。

- 下の写真のアジアコショウダイさんが3匹仲良くサンゴさんの上でのんびりホバリングしていますが休憩中なのでしょうか?それとも瞑想にでも耽っているのでしょうか?・・・アジアコショウダイさんの眼の雰囲気からして何かを探しているようです・・・「何処どこどこ~?あれ今日はいないのかな?せっかくやって来たのに~!身体が何だかむずむずするんだけどなあ!」といった様子で確かに何かを待っているようです!・・・アジアコショウダイさんは何を期待してホバリングしているのでしょうか?・・・そうです!アジアコショウダイさん達が待ちに待った期待の方々はホンソメワケベラさんです・・・良かったですね!待った甲斐がかいがありましたホンソメワケベラさんがアジアコショウダイさんの鼻の辺りやエラの辺りをツンツンツンとつまみ始めました。

- アジアコショウダイさんは「あ~そこそこそこ!そこが痒いんだよ~!」と恍惚とした顔で満足そうです・・・この場所はホンソメワケベラさんが店を開いているクリーニングステーションだったようでホンソメワケベラさん達が一生懸命アジアコショウダイさんの身体をツンツンツンツンと働いています・・・ホンソメワケベラさんの仲間には日本近海ではホンソメワケベラさん・ソメワケベラさん・スミツキソメワケベラさん・クチベニソメワケベラさんの4種が暮らしています・・・ソメワケベラさんは体長12cm程度で若魚はホンソメワケベラさんに似ていますが成魚は体の前半部が鮮やかな青で後半部が黄色くなっています・・・スミツキソメワケベラさんは体長8cm程度でホンソメワケベラさんに似ていますが和名通り胸びれに大きな黒い斑点があり日本では小笠原や慶良間諸島に分布しています・・・クチベニソメワケベラさんは体長8cm程度で和名通り唇が赤くなっています。

- それから全く違う種類なのですがホンソメワケベラさんに擬態したスズキ目イソギンポ科クロスジギンポ属のニセクロスジギンポさんという方もいます・・・このニセクロスジギンポさんはホンソメワケベラさんとよく似た体色をもち泳ぎ方も似ているので他のお魚さんはニセクロスジギンポさんをホンソメワケベラさんだと思って近寄ってきます・・・でも身体をツンツンしてもらおうと近寄ってきたお魚さんをこのニセクロスジギンポさんは寄生虫どころか皮膚や鰓を鋭い歯で食いちぎってすばやく逃げてしまうのです・・・ニセクロスジギンポさんはホンソメワケベラさんと似た体色と行動を身につけることで大型のお魚さんから捕食されるのを防ぎその上食料も手に入れることができるようになったのです・・・賢いというか狡いというかニセクロスジギンポさんはかなりの戦略化ですね。

- アジアコショウダイさんの体は平たくて体高が高く色は明るい灰色の地肌に暗褐色の斑点が密に点点点々と分布していますが幼魚の頃は成魚の頃よりも浅い水深で見られます・・・アジアコショウダイさんの黒色の小さな斑点は体側の腹部以外に無数と言ってもいいぐらい広がっていて各鰭は黒く眼の上部は黄色みを帯びていて唇は厚めでムッとしていて何故か頑固おじさんという感じです?・・・眼が黄色いのはお酒の飲み直ぎによる肝臓悪化で黄疸でも出てしまったのでしょうか?・・・おじさん飲み過ぎは良くないですよ!楽しいのはわかりますが健康には気を付けないと!・・・まあそれは冗談としてアジアコショウダイさんはインド洋〜太平洋に生息しており国内では相模湾以南で見られますからアジアに固執しているわけではなくアジアコショウダイさんのアジアという名前の由来は分かりません。

- アジアコショウダイさんはサンゴ礁や岩礁で写真の様に小さな群れを作ることがありますが定置網などで漁獲されることがあり食用としても利用されています・・・漁獲量はそんなに多くなくコショウダイさんと混同して流通することが多いようです・・・捕まって食べられるという時に間違えて流通されるなんてアジアコショウダイさんにとってはちょっと不本意ですよね!・・・またどちらもスズキ目イサキ科のお魚さんでアジアコショウダイさんによく似ているコロダイさんとは斑点の色がコロダイさんは全体的にオレンジ色の斑点でアジアコショウダイさんは黒い斑点になるので区別できます・・・アジアコショウダイさんは食べるとコリコリとした食感で脂がしっかりとのっていて甘味がありイサキさんや鯛さんに似た食味で美味しく食べられます・・・また火を通すと身が硬く締まることもなくふっくらと仕上がる特徴もあります。

アシビロサンゴヤドリガニさんターコイズブルーがお洒落! 柏島

- サンゴヤドリガニ科アシビロサンゴヤドリガニ属のアシビロサンゴヤドリガニさんの大きさは5mm前後と本当に小さいカニさんなのでガイドさんに「そこにいるよ」と言われても「どこ?どこ?何処なの?」っていう感じです・・・カメラを覗いていてもなかなか見つからず直接目で見てやっと「ああここか!ここに居たんだ!」と発見するのですがまたカメラのファインダーに戻ると「あれ?どこ行った?」という感じになります・・・本当にアシビロサンゴヤドリガニさんは小さすぎてわかりづらくなかなかピントが合わなくてうまく色が出ていませんがよく見て頂くと背中の模様がとても綺麗なのです・・・個体ごとに少しずつ違いますが本当はターコイズの綺麗な石を埋め込んだ様な色合いをしているお洒落ななアシビロサンゴヤドリガニさんなのです。

- アシビロサンゴヤドリガニさんはどうやっているのかよくわかりませんがサンゴの成長をコントロールするカニさんで自分の体長に合わせてサンゴに窪みを作って隠れています・・・そこにすっぽりとハマり込んでいるアシビロサンゴヤドリガニさんはほとんど動かずじっとしていますのでもしかしたらサンゴさんも成長したくてもアシビロサンゴヤドリガニさんが邪魔になって成長できず仕方ない他の所で大きくなろうと諦めているのかもしれません・・・そんなアシビロサンゴヤドリガニさんですから動いている姿はなかなか見ることができませんがそれにしてもサンゴさんのポリプの大きさからもお分かりになる通り本当にアシビロサンゴヤドリガニさんは小さいと思いませんか?・・・小さ過ぎてよく目を凝らさなければ見つけられませんから老眼の私には結構厳しいアシビロサンゴヤドリガニさんです。

- ちょっといつもの住まいから珍しく移動したアシビロサンゴヤドリガニさんですが「もう探さないでよ!ほっといて!小さなこの穴の中で平和に静かに暮らしたいの!!」アシビロサンゴヤドリガニさんにしてみればこんな感じでしょうかね?・・・静かに平和に暮らしているアシビロサンゴヤドリガニさんお邪魔してしまって申し訳ございません・・・しかも本当は足も甲羅もターコイズブルーの綺麗なアシビロサンゴヤドリガニさんなのにピントもフラッシュもうまく当たらず綺麗に撮ってあげられなくてすみません・・・アシビロサンゴヤドリガニさん!もう少し腕を磨いて来ますのでもしよろしければまたお邪魔してもよろしいでしょうか?・・・それにしてもじっとしてほとんど動かないアシビロサンゴヤドリガニさんは何を食べてるのでしょうか?

アズキハタさんだったんですね?ハタさんは種類が多すぎです!小笠原

- ユカタハタさんは大きな頭と下あごが突き出した大きな口が特徴でその唇はちょっと愛嬌があり親しみを感じてしまいます・・・さらに体中のひれが大きく発達していて背びれと尻びれが後方に大きく伸びていてうちわ型をした尾びれの付け根にまで達しているのも大きな特徴です・・・下の写真では上半身しか写ってないのでわからないですね・・・この3つのヒレでうまく水を捉えて急な加速をおこない大きな口で一瞬で獲物を捕らえるその姿はまさにスナイパーです・・・体の色は橙色~赤色で成魚の体側には小さな青色斑が散らばっています・・・体側に明瞭な横帯および縦帯の模様はありませんが海中ではたまに白色横帯を出したものが見られ環境によって体の色の変化は激しいようです・・・小さい頃は体の色がキンギョハナダイさんに似て明るいオレンジ色で斑点は無くとても可憐な感じです・・・・ユカタハタさんはメスからオスへと性転換しオスが複数のメスを従えてハーレムを形成します・・・オスは広い縄張りを持っていますがメスはそれよりも小さな縄張りをそれぞれ持っています・・・あれ?よく見たら青点じゃなくて赤点ですね!・・・ユカタハタさんだと思い込んでいました・・・このお魚さんはバラハタさんですか?

- バラハタさんはだいたい全長は60cmほどですがなかには全長80cmほどにも成長する大型個体もいます・・・胸びれ・背びれ・尻びれ・尾びれの後端が黄色で各ひれの後端と尾びれの上下の端が長く伸びるので他のハタ類と区別ができます・・・成魚の体色は和名のとおり鮮やかな朱色で全身に赤色の小さな斑点がありますが地色が朱色ではなく褐色の個体もいます・・・幼魚は白・緑・ピンクなどさまざまな色をしていてベラさんに似ていますが目から尾びれの上まで太い黒色の帯があることは共通しています・・・成長するにしたがって黒い帯が消え全身が赤や褐色に変化していきます・・・でもこの写真のハタさんと特徴が違いますね!・・・この写真のハタさんはアズキハタさんですか?・・・アズキハタさんはインド洋や太平洋などに分布していて国内では琉球列島や小笠原諸島などの南日本で暮らしています・・・体形は長い楕円形で側扁していますがマハタさんに比べると頭部は低くて細長くなっています・・・口は大きく上顎の後縁は眼の後縁をかなり超えていて体の色は褐色を帯びていて名前のように体全体にはアズキ色の暗色の斑が密生し淡色の縦帯が見られます・・・この写真のお魚さんはアズキハタさんのようですね。

- ハタさんの仲間にはマハタ・バラハタ・クエ・タマカイ・アカハタ・サラサハタなど16属約175種もあります・・・熱帯から温帯の浅い海に広く暮らしていてほとんどの種類は岩礁やサンゴ礁にいますが水深200m以深の深海にいるものもいます・・・成魚の大きさは全長10cmそこそこの種類から全長2mを超える大型種まで様々で多くの種類が雌性先熟の性転換を行うので大きく成長した個体のほとんどはオスと言えます・・・形態上の特徴としては口が大きくて下あごが上あごより前に突き出ることと体に対する頭とひれの割合が大きいこと体の断面は下がふくらんだ楕円形であることなどが挙げられます・・・体の色は種類や成長段階によって非常に多彩で赤・橙・黄・青・灰色などがあり水玉模様・大小の斑点やしま模様など様々です・・・ハタさん達は単独で生活しほとんどの種類は海底近くをあまり離れずに生活していますが中にはバラハタさんのように底から離れて泳ぐものもいます・・・基本的には小魚を主食とするが大型の軟体動物(タコ、イカなど)を捕食することもあります。

コメント