- 身体にシミがついてます!ナンヨウカイワリさん

- エ!綺麗な白いサンゴの砂がナンヨウブダイさんの・・・! 小笠原

- 個性が光る?もう少し近くに来て!ニセカンランハギさん!小笠原

- スズメダイさんは種類が多過ぎ!ニセモンツキスズメダイさん?小笠原

- ニセモンツキスズメダイさんで間違いないですよね?

- 何故か大きなネジが打ち込まれてる?ネコザメさんの卵? 小笠原

- ヘビメタ好き?普段はトゲトゲを隠しているネズミフグさん! 小笠原

- 背鰭の先端が白いネムリブカさんとツマジロさんの違いは? 小笠原

- 眠りの邪魔をしないでという表情のネムリブカさん!

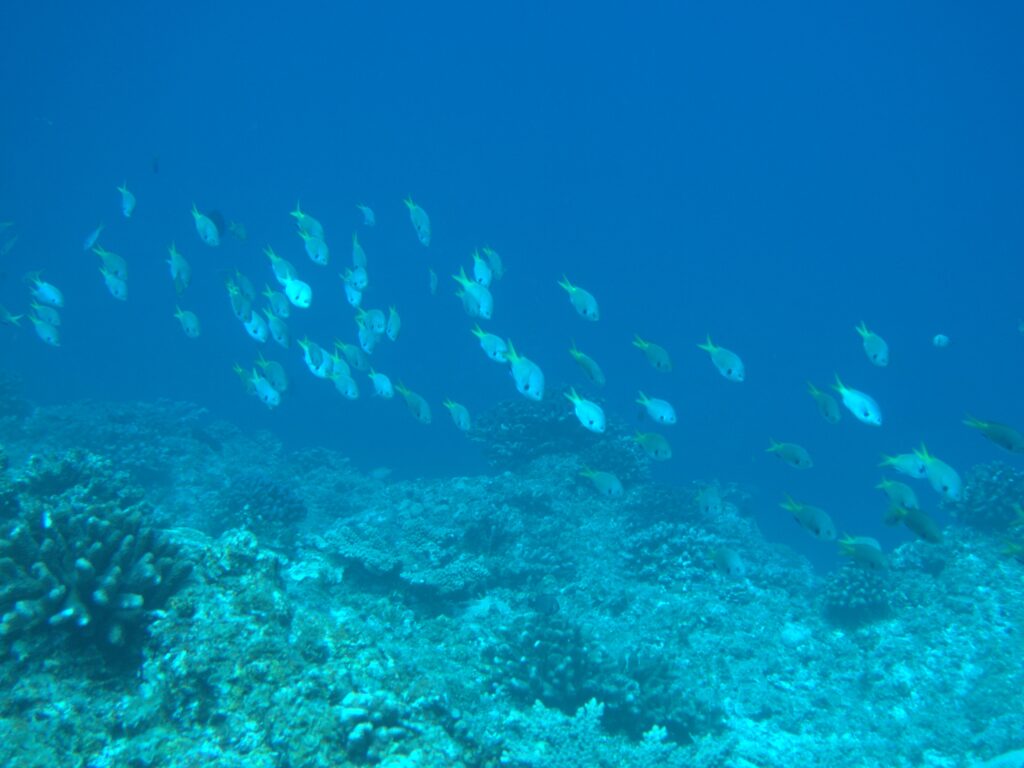

- 言葉では語れないけど伝える力は凄いノコギリダイさん! 小笠原

- 綺麗な背中の黄星が目立つノコギリダイさん! 小笠原

- ノコギリダイさんのおちびさんで間違いない?

身体にシミがついてます!ナンヨウカイワリさん

- ボニンブルーの海の中をダイビング中に上を見上げるとアジさんの群れがやってきました・・・最初は薄っすらと横縞があるのでクロヒラアジさんかと思ったのですがよく見るとどうも違うようです・・・クロヒラアジさんと姿形が非常によく似ていますが身体に黄色いシミが浮き出ているスズキ目アジ科ヨロイアジ属のナンヨウカイワリさん達です・・・実はナンヨウカイワリさんにはよく目立つ黄色の斑点があるのです・・・一方クロヒラアジさんも斑点は持っていますが目立たないため両種は簡単に識別できるのです・・・それにしてもこの黄色い斑点ってナンヨウカイワリさんには失礼な話ですがまるで老人斑のようだと思いませんか?

- ナンヨウカイワリさん比較的大型の種で最大で全長75cmに達した記録があるのだそうです・・・75cmというとかなりの大きさですよね・・・そんな群れがやってきたらと思うと興奮してしまいますよね!是非見てみたいものです・・・ナンヨウカイワリさんは側偏した楕円形の体型をしていて背側の輪郭が腹側の輪郭よりもややふくらんでいます・・・それからナンヨウカイワリさんの吻はわずかに丸みを帯びていて成魚では唇がかなり厚く両顎には幅の狭い絨毛状歯からなる歯列が存在します・・・下の写真の右側に上に写っているお魚さんはどうもナンヨウカイワリさんとは違う種類のようです・・・体形もちょっと違いますしギンガメアジさんですかね?

- ナンヨウカイワリさんは背部では白味がかった青緑色で腹部ではより銀白色を帯びます・・・ナンヨウカイワリさんの成魚では体側面中央部に比較的大きい楕円形で黄色から黄銅色の斑点がいくつか散在し10本程度の暗色で垂直の帯が頭部から尾柄部にかけて存在することがあります・・・ナンヨウカイワリさんの臀鰭や尾鰭は白味を帯びて鮮やかな青色または茶色がかった青色ですが他の鰭は白味を帯びた緑色あるいは無色透明です・・・下の写真は下から海面を見上げた物なのでお魚さんのシルエットしかわかりませんがこの群れにもちょっと違う種類のお魚さんが混じっているようですね・・・ナンヨウカイワリさんは主に小型のお魚さんや甲殻類を捕食していますが単独で行動したり小さな群れを作ることもあります。

エ!綺麗な白いサンゴの砂がナンヨウブダイさんの・・・! 小笠原

- 遠くからスーと近づいて来てまたスーッと遠ざかって行ったのはスズキ目ブダイ科ハゲブダイ属のナンヨウブダイさんです・・・ナンヨウブダイさんはよくサンゴ礁で見られ体色は青色から緑色で頬に口から後方へはしる明るい青色帯があります・・・幼魚は全身が黒色で4本のクリーム色の縦のラインがありますが成長した大型のナンヨウブダイさんは吻部が絶壁状になり雄は老成すると頭部がこぶ状に発達します・・・雌性先熟の性転換をするナンヨウブダイさんの色彩変化はあまりないのですが雌雄ともに海域による色彩変異があり尾鰭の両端が糸状に伸長しています・・・昼間は丈夫な歯でサンゴ礁に付いている藻類をガジガジとかじり取って食べていますが食べた後の糞はサンゴ礁の白い砂となるのです・・・ナンヨウブダイさんの糞が綺麗な白いサンゴ礁の砂になっているなんてちょっと考えてしまいますね・・・それからナンヨウブダイさんは夜サンゴの下や隙間に入って粘液の幕を張って寝ていますがこれはウツボさんなどから食べられる事を防ぐためと考えられてきましたが実は寄生虫を防いでいる可能性もあることがわかってきました・・・ナンヨウブダイさんも研究する事でいろいろ工夫していることが分かって面白いものです。

- 話は変わりますがナンヨウブダイさんに似ているスズキ目ブダイ科ハゲブダイ属のオニハゲブダイさんは全長最大70cmにも達しずんぐりとした体格と鋭い歯を持つ強靭な顎があり磯の王者と称されています・・・確かに70cmもあるとかなりの貫禄ですよね・・・オニハゲブダイさんの体色は若魚が青緑色で白い帯があり成魚になると緑褐色や暗褐色に変化し体側に青色の斑点が散在しますがオスは繁殖期に婚姻色となり体色が鮮やで美しい色彩を見せることがあります・・・オニハゲブダイさんとナンヨウブダイさんの違いですがナンヨウブダイさんの眼の周辺には模様がなく口元から頬にかけて青いラインがあり体側上部と体側下部の色彩の濃淡の境目がある事で区別できます・・・またアオブダイさんもナンヨウブダイさんに似ていますがナンヨウブダイさんは尾鰭の上下両端が糸状に伸長する事で区別できます。

個性が光る?もう少し近くに来て!ニセカンランハギさん!小笠原

- ちょっと私から離れたところをスイ―っと通り過ぎようとしていたお魚さんがいたのですが尾柄部の白い棘が気になったので撮影してみました・・・おそらくスズキ目ニザダイ科クロハギ属のニセカンランハギさんだと思うのですがいかがでしょうか?・・・ニセカンランハギさんの体長は40cm程度でクロハギさんやオスジクロハギさんと似ていますが尾柄棘に白い棘があり背鰭は黄色から茶褐色で縦縞が無く尾鰭は青っぽく小さな暗色の斑点がある事が特徴です・・・遠くからなので尾鰭の小さな暗色の斑点は確認できませんがその他のポイントは合致している様ですのでニセカンランハギさんで間違いないのではないでしょうか?・・・もう少し近くを通ってくれれば色合いや細かい特徴も確認できるのですがそれはニセカンランハギさんの勝手ですから仕方が無いですね。

- ニセカンランハギさんの食性は雑食で岩に付着した藻類や甲殻類等を捕食しており浅いサンゴ礁の斜面や岩礁などで群れを作っていますが深い場所でも発見されていますから行動範囲は広そうです・・・またニセカンランハギさんという名前からお分かりになる通りスズキ目ニザダイ科クロハギ属のカンランハギさんとも似ています・・・カンランハギさんは体長40cm程度で眼の後部にある暗色斑が特徴で大きく成長すると前頭部が膨出することと尾鰭に斑点がないので見分けることができます・・・またスズキ目ニザダイ科クロハギ属のクロハギさんは体長35cm程度で胸鰭の全体が黄色か透明になっており背鰭は暗色で後部に縞模様があるのが特徴です・・・同じくスズキ目ニザダイ科クロハギ属のオスジクロハギさんは体長20cm程度で体色は褐色で尾鰭に白いラインがあり胸鰭が暗色になっているのが特徴です。

スズメダイさんは種類が多過ぎ!ニセモンツキスズメダイさん?小笠原

- スズメダイさん達は種類が多く区別が難しいのですがこのスズメダイさんの群れは尾鰭と後半部分が黄色いのでスズキ目スズメダイ科ソラスズメダイ属のソラスズメダイさんでしょうか?・・・ソラスズメダイさんの体長は7~8cmで基本的に体色は前上部が青色で後下部が黄色となります・・・ソラスズメダイさんの黄色の範囲や色の濃淡には個体差がありますが尾鰭は黄色で沿岸の岩礁やサンゴ礁で暮らしていて海中を漂うプランクトンや藻類を噛みとって食べています・・・このスズメダイさんの群れは尾鰭が黄色で身体の後半部分が黄色なのは一致しますが胸鰭の辺りのはっきりした黒斑がちょっと気になります・・・ソラスズメダイさんにはこのような黒斑は無いと思いますので違うような気がします・・・あなたはいったい誰なのですか?

- 次にスズキ目スズメダイ科ソラスズメダイ属のデバスズメダイさんですが下顎の歯が突出することからこの名前が付いています・・・デバスズメダイさんは全長5~8cmほどで体色はほぼ一様に青味がかかった緑色で頬部と腹面は緑味がかった銀色になっており光の当たり方によって様々な種類の青が映えます・・・デバスズメダイさんに似たスズキ目スズメダイ科スズメダイ属アオバスズメダイさんと混生している場合がありますがアオバスズメダイさんは胸鰭の基部が黒くなることで区別できます・・・あれ?胸鰭の基部が黒くなっているという事はこの写真のスズメダイさんはアオバスズメダイさんなのでしょうか?・・・でもアオバスズメダイさんの尾鰭は黄色くありませんからやっぱりアオバスズメダイさんとは違うような気がします。

- それからスズキ目スズメダイ科ルリスズメダイ属のルリスズメダイさんは全長約6cm程度で雌のほうが小さく名前の通り全身が鮮やかな瑠璃色をしていますが雄は体だけでなく尾鰭も青く雌の尾鰭は透明になっていますから違いますね・・・最後にスズキ目スズメダイ科ソラスズメダイ属のニセモンツキスズメダイさんは胸鰭の付け根が黒いことと体の後ろが黄色いことそして尾鰭も黄色く後端が黒いことなどが特徴です・・・遠くからなので尾鰭の後端が黒いかどうかはわかりませんが胸鰭の付け根が黒く体の後ろが黄色いで尾鰭も黄色になっているのでこのスズメダイさんはニセモンツキスズメダイさんではないでしょうか?・・・ちなみにスズキ目スズメダイ科ソラスズメダイ属のモンツキスズメダイさんも胸鰭の付け根が黒いのですが灰色っぽい体色をしていてニセモンツキスズメダイさんにある他の特徴がないことから区別できます。

ニセモンツキスズメダイさんで間違いないですよね?

- スズキ目スズメダイ科のニセモンツキスズメダイさんは胸びれ基部に大きな黒斑があってモンツキスズメダイさんとよく似ていますが尾鰭後縁が黒いことでモンツキスズメダイさんと区別ができます・・・背鰭や尾柄部から尾鰭は黄色がかっていてモンツキスズメダイさんよりやや深い所で暮らしています・・・この写真のニセモンツキスズメダイさんは尾鰭後縁が黒くなって見えませんので断定はできませんがおそらくニセモンツキスズメダイさんだと思います。

- ちなみにモンツキスズメダイさんの体の色は青灰色で名前の由来になった胸ビレ基部に大きな黒色の斑がありニセモンツキスズメダイさんと同じですがニセモンツキスズメダイさんは体側後部が薄黄色になることで見分けられます・・・モンツキスズメダイさん達は平常は礁斜面や身を隠すことができる岩穴の周囲で見かけますが動物性プランクトンを主食としているので海水が動き始めると礁斜面の少し上でホバリングしながら捕食しているシーンが見られます。

何故か大きなネジが打ち込まれてる?ネコザメさんの卵? 小笠原

- サンゴさんの間にネジ状の奇妙なものが刺さってるけどこれは何だ?・・・これは岩の隙間や海藻の間に産み落とされたネコザメ目ネコザメ科ネコザメ属のネコザメさんの卵で卵には螺旋状のひだが取り巻いているのでサンゴさんの隙間などに固定されるのです・・・ネコザメさんは卵生で日本では3月から9月にかけて産卵が行われ卵は一度に2個ずつ合計6~12個産みます・・・と言うことはもう1個近くにネコザメさんの卵があるかもしれませんね!・・・ネコザメさんの仔魚は卵の中で約1年かけて成長し約18cmになると孵化しますが最大全長120cmほどまで成長します・・・ネコザメさんは日本近海に生息するネコザメ科の代表種で日本には他にシマネコザメさんがいますがこちらは比較的珍しいサメさんです・・・ネコザメさんの2基の背鰭にはいずれも前端に鋭い棘を備えておりこれは特に幼魚の頃大型魚に捕食されないために役立っています・・・ネコザメさんの体型は円筒形で薄褐色の体色に縁が不明瞭な濃褐色横帯が入っています・・・ネコザメさんの吻は尖らず眼の上に皮膚の隆起がありますがこの眼上隆起を和名では猫さん耳に英名では牛さんの角に見立てて名付けられています・・・歯は他のネコザメさんと同様で前歯が棘状で後歯が臼歯状になっていますがネコザメさんは底生性で岩場や海藻類の群生地帯に住み硬い殻を持つサザエさんなどの貝類やウニさん甲殻類などを好んで食べます・・・ネコザメさんは夜行性で遊泳力は弱いのですが胸鰭を使って海底を歩くように移動することもあり臼歯状の後歯で殻を噛み砕いて食べるため別名サザエワリさんとも呼ばれています。

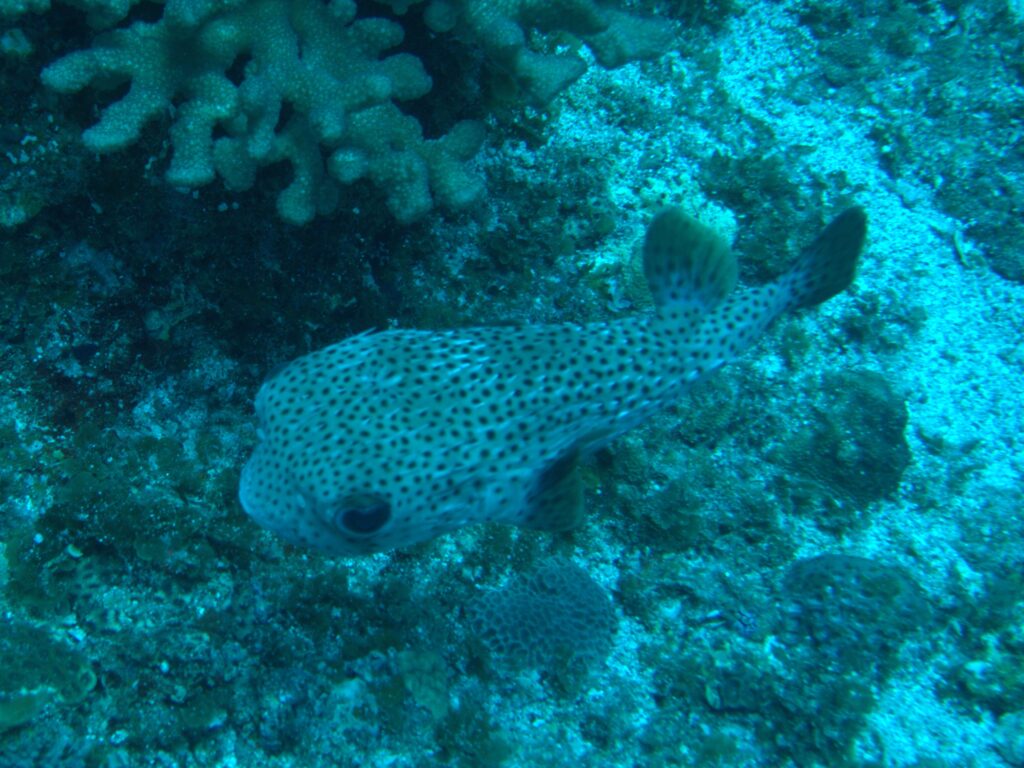

ヘビメタ好き?普段はトゲトゲを隠しているネズミフグさん! 小笠原

- 岩陰でこっそりこちらの様子を恐る恐る伺っているのはフグ目ハリセンボン科ハリセンボン属のハリセンボンさんですがハリセンボン科にはハリセンボン属やイシガキフグ属やメイタイシガキフグ属があります・・・全世界の熱帯・温帯に仲間がいるハリセンボン属のハリセンボンさんは全長40cmほどで体に小さな黒い斑点がたくさんあります・・・そんなハリセンボンさんの体色は褐色系でまだら模様などには変異がありますが鰭に斑点が無いことでネズミフグさんと区別できます・・・ハリセンボン属のネズミフグさんは全長70cmほどですが最大で80cm以上に達する細身の大型種で体にも鰭にも小さな黒い斑点がたくさんあります・・・あれ?この写真のハリセンボンさんは鰭にも黒い斑点があるようですがもしかしてネズミフグさんですかね?・・・それからハリセンボン属のヒトヅラハリセンボンさんは他の種類よりやや南方系で全長50cmほどの体にはまだら模様がありこれらのまだらは白で縁取られることでハリセンボンさんと区別できます。

- イシガキフグ属のイシガキフグさんは全長60cmほどで体にも鰭にも小さな黒い斑点がたくさんありますが棘は短く体を膨らませてもハリセンボンさんほどではありません・・・メイタイシガキフグ属のメイタイシガキフグさんは最大で全長30cmほどになり横から見ると卵型の体型で尾柄部は側扁し尾柄の背面には棘がありません・・・メイタイシガキフグさんの体は根元で3本に分岐した短く不動性の棘で覆われ左右の胸鰭を結ぶ線上の体背面には4本の棘があり口角には可動性の短い棘があります・・・鼻孔は短い鼻管を備え口は小さく腹鰭は無く臀鰭は背鰭よりわずかに後ろで各鰭は円く胸鰭は大きくなっています・・・体は白色の腹部をのぞいて淡褐色で多数の暗褐色斑点に覆われ体側面にある棘の根元は橙赤色で全ての鰭は淡灰色になっています・・・メイタイシガキフグ属のイガリフグさんは全長30cm強で体は側面から見ると卵形を呈し尾柄部は側扁し口角と尾柄の背部には棘がありません・・・体は不動性の棘に覆われ棘は基部で3本に分岐し頭部にのみ基部で4本に分岐する棘があります・・・棘は短く大型個体でも1 cmを超えません・・・体側面と体背面は淡褐色や褐色で腹面はより明るい体色となっており棘は背側では淡灰色か黄色で腹側では淡灰色になっています・・・棘の根元には背側では明色の腹側では黒色の斑点がみられ各鰭は灰色で斑点はなく尾鰭の末端付近は暗褐色になっています。

- ハリセンボンさんの大型のものは棘を皮ごと取り除き食用になりますが可食部が非常に少なく一般的ではありませんが沖縄ではアバサーと呼ばれ食べられています・・・ハリセンボンさんはフグさんの仲間ながら毒は持っていないとされていますが未解明の点も多く卵巣についても無毒とする報告がある一方有毒として廃棄される例も報告されています・・・ハリセンボン科の魚は全世界の熱帯から温帯に広く分布し6属20種類ほどが知られていて全長は15cmほどのものから70cmを超えるものまで種類によって異なります・・・腹鰭がないこと歯が癒合していること皮膚が厚いこと敵に襲われると水や空気を吸い込んで体を大きく膨らませること肉食性であることなどフグ科と共通した特徴を多く持っていますがフグ科の歯は上下2つずつ合計4つになっているのに対しハリセンボン科の歯は上下1つずつ合計2つになっています・・・この科のもっともわかりやすい特徴は体表に鱗が変化したたくさんの鋭い棘がありこの棘は普段は寝ていますが体を膨らませた際には直立し敵から身を守ると同時に自分の体を大きく見せるのに役立っています・・・ただしイシガキフグさんなどは棘が短く膨らんでも棘が立ちません・・・食性は肉食性で貝類や甲殻類やウニさんなどさまざまな底生生物を捕食します。

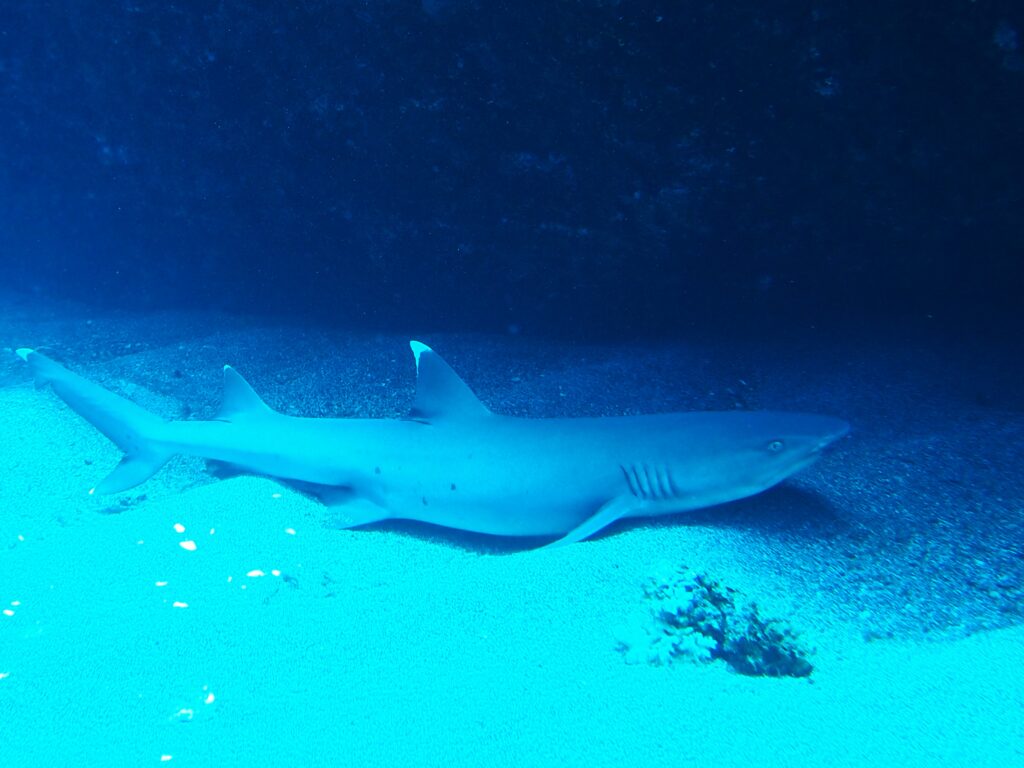

背鰭の先端が白いネムリブカさんとツマジロさんの違いは? 小笠原

- 珍しく昼間から積極的に泳ぎ回っているのはメジロザメ目メジロザメ科ネムリブカ属のネムリブカさんです・・・ネムリブカさんは夜行性のサメさんで昼間はサンゴ礁の洞窟や砂浜で丸太のようにゴロゴロゴロと何時間も寛いでいること多いのですがもしかしてこのネムリブカさんはお腹が空き過ぎて夜まで待てなくなったのでしょうか?・・・通常サメさんは泳いでいないと呼吸ができないのですがネムリブカさんは泳いでいなくても呼吸ができるという優れた特性を持っているのでゴロゴロのんびり昼寝ができるのです・・・怠けるために進化したんでしょうか?・・・ネムリブカさんは沿岸水域の砂浜が点在するサンゴ礁や岩礁の周りの比較的浅い海域を好むサメさんで遠出することは好きでは無いようです・・・ネムリブカさんはご存じの通り小柄でおとなしいサメさんですが軽はずみな気持ちでいたずらをすると攻撃して咬みついてくることもあるので気を付けましょう。

- ネムリブカさんの第一背鰭と尾鰭の先端は白く第2背鰭は大きめになっており英名はホワイトチップリーフシャークさんと言いますがこれは背鰭の先端が白い事によるものです・・・ネムリブカさんと同じ様に背鰭の先端が白いメジロザメ目メジロザメ科メジロザメ属のツマジロさんの英名はシルバーチップシャークさんです・・・同じ様に白いサメさんなのに白と銀で分けているのは何故なのでしょうか?・・・ツマジロさんは大型のサメで最大で3mに達することがあり攻撃的で強力な頂点捕食者であり同サイズの他のサメさんより強く争うことも多いようです・・・ツマジロさんの体は頑丈な流線型で吻は長くて幅広く眼は大きくて丸くなっています・・・ツマジロさんの鰓裂は5対で短く第一背鰭は大きな三角形で胸鰭の後端か少し前方から起始しています・・・第一・第二背鰭間には威嚇するような隆起線があり胸鰭はメジロザメ類としてはかなり長く鎌型で先端は尖っています・・・ツマジロさんの背面は灰青色で青銅色の光沢があり腹面は白く体側には微妙な白い帯があり全ての鰭は白く縁取られ先端も白く雌の方が雄より大きいそうです・・・背鰭の先端が白いのは同じなのですがネムリブカさんとツマジロさんでは風格が全く違いますね。

眠りの邪魔をしないでという表情のネムリブカさん!

- 小笠原のマグロ穴でマグロの群れを見に来たのですがふと下を見るとサメらしきものがいました・・・降下して近づいてみるとメジロザメ目メジロザメ科ネムリブカ属のネムリブカさんではないですか!・・・ネムリブカさんは小型で最大でも1.6m程度しかなく体は細目で管状の前鼻弁と猫の眼の様な垂直の瞳孔を持ち背鰭と尾鰭の先端が白くなっています・・・ネムリブカさんはメジロザメ類には珍しく泳がなくても呼吸することができるため日中は洞窟内で休んでいて夜になると集団で岩やサンゴの隙間を這い進んで甲殻類やタコさんなどを探して食べます・・・ネムリブカさんは住めば都なのか?棲家をあまり移動せず長距離を放浪することも滅多になく数年間に渡って同じ場所で休息するそうです。

- 小笠原のマグロ穴はケータ(聟島)列島の最南端(父島から約50キロ)にある嫁島という島にあります・・・このマグロ穴というスポットは世界にも類をみない絶景スポットでダイナミックな地形と大型の回遊魚やサメなどが見られるスポットです・・・マグロ穴はその名前の通りイソマグロさんが見られるポイントですがその数は多い時には100匹以上にもなります・・・イソマグロさんは大きいものは1m以上にもなりこの穴の中をぐるぐると泳ぎまわる様子はまさに海中の絶景です・・・イソマグロさんが見られるのは繁殖の時期といわれ5月頃から9月頃までがシーズンです・・・イソマグロさんは日中の明るい場所を避けて暗い所に集まるので天気が悪いと外に出ている場合もあるそうです・・・このポイントではシロワニさんやウメイロモドキさんやクマササハナムロさんの群れそしてイルカさんなどが見られる場合もあります。

- 小笠原ではダイビングは勿論ですがシュノーケリングでも気軽に美しいサンゴ礁や色とりどりのお魚さん達を間近で観察できます・・・たまにダイビング中にもお目にかかれますがイルカウォッチングのボートツアーに参加すれば野生のイルカさんを観察することもできます・・・その他にも穏やかな海でのカヤック体験もできリラックスしながら静かな入り江や洞窟を探検して自然を楽しむこともできます・・・また暑さには気を付けなければなりませんが島の高台からの眺めは絶景で海と空の美しいコントラストを楽しめるハイキングなどもできます・・・それから小笠原には多くの珍しい鳥類が生息しておりバードウォッチングも人気のアクティビティです・・・夜には満天の星空や流れ星を眺めることもできますし翼を広げると80~90cmにもなるオガサワラオオコウモリさんという固有種を見る事もできます。

- 上の写真の様にネムリブカさんは日中は洞窟内でゆっくりと休んで寛いでいる事が多いのですが下の写真のネムリブカさん達は昼間なのに結構積極的に泳ぎ回っています・・・もしかしたらおいしそうなエサを見つけて興奮しているのでしょうか?・・・まさかと思うのですが我々をエサと見込んで興奮しているという事はないですよね・・・ネムリブカさんは引っ越しや旅行が好きではないようですが旅に出るといろいろ新たな発見があって楽しいんですけどね・・・またネムリブカさんは卵胎生で知られていて2年毎に1-6匹の仔を産み妊娠期間は10-13ヶ月くらいだそうなので確かにこのペースで子育てをしていたら引っ越しどころではないかもしれません・・・ネムリブカさんはツマグロさんやオグロメジロザメさんと並びインド太平洋のサンゴ礁で最もよく見られるサメさんの仲間ですがツマグロさんのように非常に浅い浅瀬に進出することもなければオグロメジロザメさんのように礁の外縁に進出することもありません。

- 小笠原の岩陰の気持ちよさそうな白い砂地に鎮座しているネムリブカさんが居ましたが何度見てもサメさんのスタイルってかっこ良くていいですよね・・・無駄がないというかシュッとしているというかさすが長年生き続けてきたサメさんの一族です・・・性格は非常におとなしく人間側から刺激を与えない限りは攻撃してくる可能性はほとんど無いネムリブカさんですが背鰭と尾鰭の先端が白くなっているのでホワイトチップシャークとも呼ばれています・・・下の写真では鰭が見えないのでちょっとわからないですがネムリブカさんと呼ばれるより英名の「Whitetip reef shark 」の方がかっこいいかな?・・・岩陰の隙間のエサを食べやすくするためなのかネムリブカさんの顔は細長くなっていてサメさんの中では細目でシュッとしていますよね・・・ネムリブカさんは泳がなくても鰓呼吸ができる画期的な鰓の持ち主なので狛犬さんのようにじっとしています!

言葉では語れないけど伝える力は凄いノコギリダイさん! 小笠原

- ボニンブルーの海の中で今日もいっぱい元気に群れているのはタイ目フエフキダイ科ノコギリダイ属のノコギリダイさん達ですが銀灰色の身体に金色の線がありその上に暗色の線がはいっています・・・大きな群れはそれだけで存在感がありますが光が当たるとノコギリダイさんって綺麗ですよね・・・ノコギリダイさんの鰭はちょっとわかりづらいですがピンクがかった色合いをしており上唇にはお洒落な黄色の線もあります・・・それからノコギリダイさんの胸鰭の付け根と鰓蓋縁も黄色くなっていますが何と言っても背鰭後部下方にある鮮やかな黄色い斑点が特徴ですね・・・ノコギリダイさんによく似たお魚さんもいますがやっぱり遠くから見ても目立つこの背鰭後部下方にある黄色い斑点が最大の特徴かもしれません・・・ノコギリダイさんの全長は通常20cm程度ですが口先は尖り目はぎょろりとしていて体の割にかなり大きく尾は二叉しております。

- ノコギリダイさんは夜行性なので日中は単独またはサンゴ礁の近くで大小の群れを作って遊泳していますが夜になると食事のためにばらばらと分散し甲殻類や腹足類などの底生生物や小魚さんなどを捕食します・・・私は日中群れているノコギリダイさんばかりで単独行動をしているノコギリダイさんを見たことは無いのですが気が付かなかっただけですかね・・・これからは意識して観察してみます・・・ノコギリダイさんが属するフエフキダイ科の仲間は左右に平たく側扁していていわゆる鯛型の体型をしています・・・フエフキダイ科の仲間は体長数10cm程度の種類が多いのですがキツネフエフキさんの様に体長1mに達するような大型のお魚さんもいます・・・フエフキダイ科は5属38種~42種が認められていてコケノコギリダイ属・ノコギリダイ属・フエフキダイ属・メイチダイ属・ヨコシマクロダイ属の5属でコケノコギリダイ属とノコギリダイ属は単型属でそれぞれコケノコギリダイさんとノコギリダイさんしかいません・・・それにしてもこのノコギリダイさん達は眼が大きくて眼力が凄く言葉では語れないけど伝える力は凄いノコギリダイさん達です。

綺麗な背中の黄星が目立つノコギリダイさん! 小笠原

- 小笠原の澄んだ海の中をアカヒメジさんと仲良く群れているのはタイ目フエフキダイ科ノコギリダイ属のノコギリダイさん達です・・・ノコギリダイさんはノコギリダイ属唯一の種でありその名前は顎にある絨毛状の歯に由来していて全長は通常20cm程度ですが中には30cmになるものもいます・・・今回のノコギリダイさんの群れにはそこまで大きな傑物はいなかったと思います・・・それにしてもノコギリダイさんとアカヒメジさんはいつも仲良しでどちらも銀色と黄色が基調なので一緒に群れていても全く違和感が無いですね・・・それにノコギリダイさんもアカヒメジさんも夜行性で昼間はサンゴ礁などの外縁部に浮いて静止していることが好きと言う同じ生活スタイルなので一緒に群れる事で数も増えるし安心できるのでしょうか?

- ノコギリダイさんは口先が尖っていてちょっと文句言いたげな顔をしていますが尾はきれいに二叉していてお洒落です・・・体色は銀灰色で側扁した体側面には4~5本の金色の線がありその上に暗色の線があります・・・鰭は一番下の写真ではわかると思いますがピンクがかった可愛い色合いをしており上唇には黄色の線がありまた胸鰭の付け根と鰓蓋縁も黄色くなっています・・・ノコギリダイさんの目はかなり大きくてまたよく目立つのは背鰭後部下方にある黄色い斑点で遠くからでもよくわかります・・・ノコギリダイさんは前述しましたが夜行性で日中は単独またはサンゴ礁の近くで大小の群れを作って遊泳していますが夜になると食事のために分散して甲殻類や腹足類などの底生無脊椎動物や小魚さんなどを捕食します・・・フエフキダイ科には頬に鱗をもち背鰭の軟条が10であるメイチダイ属・ヨコシマクロダイ属・ノコギリダイ属・コケノコギリ属と頬に鱗がない背鰭軟条数が9であるフエフキダイ属がいます。

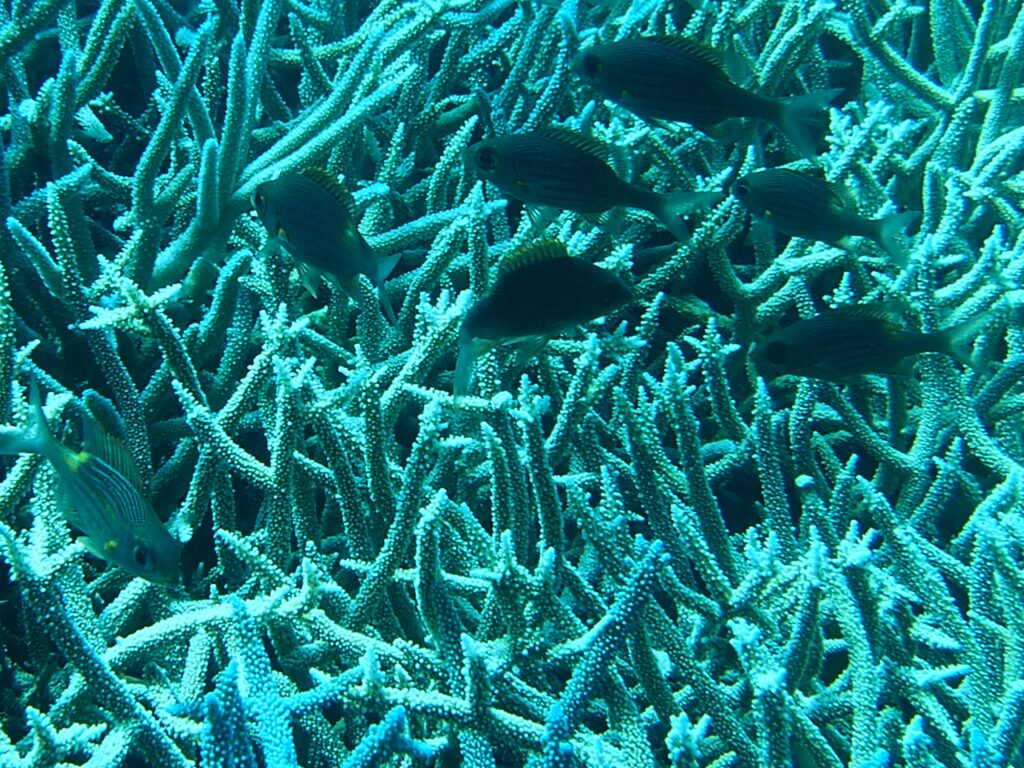

ノコギリダイさんのおちびさんで間違いない?

- いつでも枝サンゴの隙間に隠れる事ができるように用心しながら泳いでいるちょっと黒いおちびさん達の群れが居ましたがこのおちびさん達はいったい誰なのでしょうか?・・・左下に典型的なタイ目フエフキダイ科ノコギリダイ属のノコギリダイさんのおちびさんが居ます・・・このノコギリダイさんと姿形が似ていますが写真の黒いおちびさん達の群れはノコギリダイさんとは全く色が違いますよね・・・ノコギリダイさんの全長は20 cm~30 cm程度で体は側扁し口先は尖り尾は二叉しています・・・目はかなり大きく身体の色は銀灰色で側面には金色の線とその上に暗色の線があり鰭はピンクがかった色合いをしております・・・またノコギリダイさんの上唇には黄色の線があって胸鰭の付け根と鰓蓋縁は黄色く背鰭後部下方に綺麗な黄色い斑点があるのが特徴です。

- あまりイメージが無かったのですがノコギリダイさんは実は夜行性で日中は単独またはサンゴ礁の近くで大小の群れを作って遊泳しています・・・夜になると食事のために分散して活動するノコギリダイさんですが獲物は甲殻類や腹足類や小魚などで夜になると身体の色を暗く変化させ天敵の目につきにくくなるそうです・・・体色を暗く変化させる?・・・この黒いおちびさん達よく見るとノコギリダイさんと同じ模様をしている様ですがわかりますか?・・・眼はかなり大きいし背中に黄色いポッチがあるものもいますし体側の縦帯もノコギリダイさんにそっくりです・・・この黒いおちびさん達は身体を黒く変化させることで私から隠れるように目立たなくするために黒く体色を変化させているようです・・・騙されました!

- ボニンブルーの青い海の遥か遠くにお魚さんの塊りが見えましたので驚かさない様に潮の流れを見ながら少しづつ近づいて行くとその群れはタイ目フエフキダイ科ノコギリダイ属のノコギリダイさんの群れでした・・・ノコギリダイさん全長は通常20cm~30cmくらいで体は側扁し口先は文句言いたげに尖り尾は二叉しています・・・身体の色は銀灰色で側面に金色の線がありその上に暗色の線があって鰭はピンクがかった色合いをしております・・・また上唇には黄色の線があって胸鰭の付け根と鰓蓋縁も黄色くなっていて背鰭後部下方に黄色い斑点があり目は体の割にかなり大きいのが特徴です・・・背鰭後方の黄色い斑点が遠くからも目だっているノコギリダイさん達ですがお魚さんの群れの動きを見ていると何故か高揚してしまいますね。

- ノコギリダイさんは昼間群れで泳いでいるので昼行性かと思っていましたが夜行性で夜行性のお魚さんのメリットは昼間光合成によって生成された有機物をを多く含んだプランクトンが夜になると下に降りてきますので捕食しやすくなるのです・・・また夜の暗さや冷えた水温を利用して捕食者からの襲撃を避けたり獲物を捕まえやすくなったりします・・・ノコギリダイさんも夜になると食事のために分散し甲殻類や腹足類などの底生無脊椎動物や小魚さんなどを捕まえて食べています・・・ちなみに腹足類とは巻き貝の類で螺旋形の貝殻をもち腹面全部が幅広い足となっていて這い歩くものが多くアワビさんやウミウシさんやカタツムリさんなどが腹足類です・・・ノコギリダイさん達の群れの中にアカヒメジさん達も仲良く混じって泳いでいますがノコギリダイさん達は自分達と種類が違うからといって差別せず喧嘩もせずに何時も仲良く泳ぎ回っています。

- こんな温厚なノコギリダイさんは名前でうたっている鋸を何処に隠し持っているのでしょうか?・・・いつ仮面をはいで狂暴な一面を表すのでしょうか?・・・外からは分かりにくいのですがノコギリダイさんは実は主上顎骨の側面に鋸歯状の突起がありこれがノコギリダイさんの和名の由来になっています・・・だからといって急に鋸を出して狂暴になるわけでは無いのでご安心ください・・・6月はちょっと水温が低くて寒さを感じていましたが小笠原の海はブルーが濃く魚影が豊富で遠くからでもわかる魚影が見えたので近づいて行くとそれは銀と黄色に光る綺麗なノコギリダイさんの群れでした・・・ノコギリダイさんの全長は約20cm最大30cmの大きさですがこれだけの大群が近づいてくると圧巻ですね・・・フエフキダイ科ノコギリダイ属を構成するのはノコギリダイさん1種だけですが群れの中にはアカヒメジさんも混じっていて種の垣根を越えて仲良しの団体行動をしています

- それにしてもノコギリダイさんは体の割に眼が大きいですがこれだけ眼が大きいいとよく見えるでしょうね・・・ところで眼の大きさってどうやって決まるのでしょうか?・・・お魚さんの眼の大きさは基本的には遺伝によって決まりますが環境要因も大きな影響を与えることがあり例えば深海で暮らしているお魚さんは暗い環境で視力を補うために大きな目を持つことが多いようです・・・またお魚さんの目の大きさは種によって大きく異なり捕食者から逃れるために視野を広く持つ必要があるお魚さんや逆に獲物を見つけやすくするために大きな目を持つお魚さんもいます・・・お魚さんの視力は環境によって変化し深海に生息するお魚さんは暗い環境に適応しており視力は低い傾向にあり表層で暮らしているカツオさんやマグロさんなどの大型魚は比較的視力が良いとされています・・・またお魚さんの眼の構造も人間と異なり人間は水晶体の厚みを変えてピントを合わせますがお魚さんは水晶体の位置を動かしてピントを合わせます・・・このため魚は広い視野を持つ一方で視力は人間よりも弱いことが多いそうです。

コメント