黄色い鰭が美しい!海の中では赤くないアカヒメジさん! 小笠原

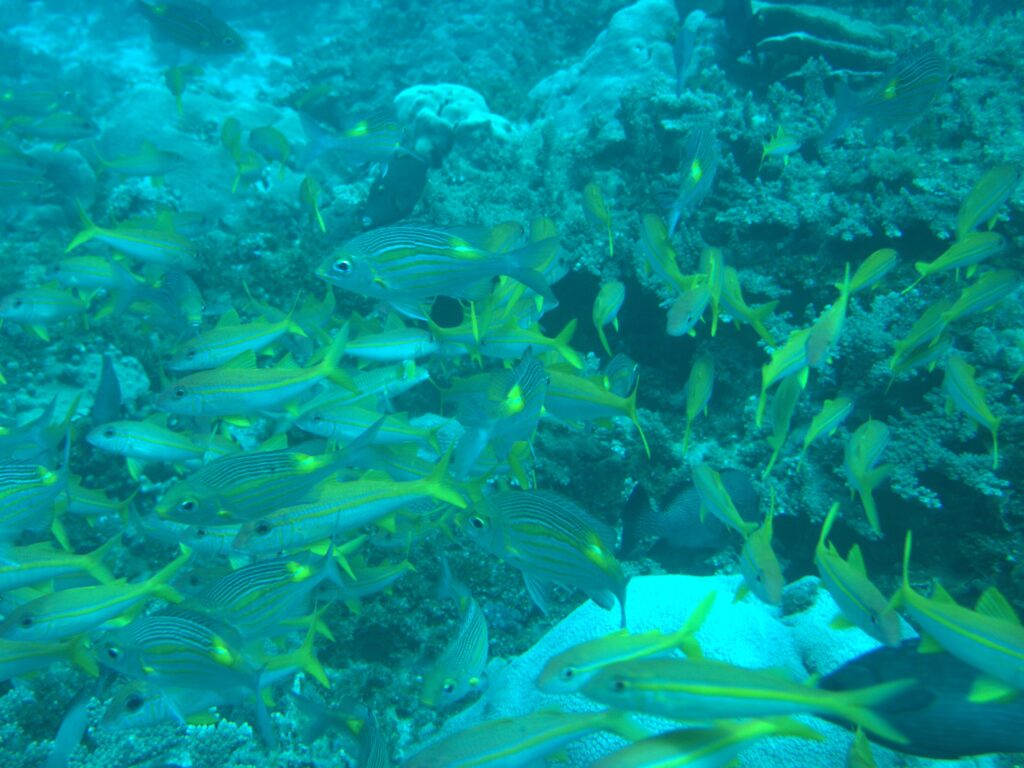

- できれば私の方を向いてほしかったのですが潮の流れなどもあって皆さん行儀よくあちらを向いて私の方にお尻を見せているのはスズキ目ヒメジ科アカヒメジ属のアカヒメジさん達です・・・今回もノコギリダイさん達と仲良く群れを成して泳いでいましたがアカヒメジさんは最大で体長40cmくらいになります・・・この写真のアカヒメジさん達はそこまで大きくはないですが背は赤みを帯びた橙色で腹部は白色をしており鰭は綺麗な黄色をしています・・・アカヒメジさんの体の側面には一本の黄色の縞が入っていますが小笠原の青い海に映えて群れを成して泳ぐ姿はなかなかのものです・・・でもアカヒメジさんは死んでしまうと和名の通り体色が赤色となるのですが何故こんなに綺麗な黄色をしているのにそれが赤く変化するのか不思議ですね。

- アカヒメジさんは夜間に甲殻類などを捕食するために行動をしますが昼は群れて写真の様にサンゴ礁の外縁部に浮いてのんびりと静止していることが多いお魚さんです・・・見にくいのですがアカヒメジさんにもヒメジ科の特徴である2本の顎髭を持っております・・・でもアカヒメジさんはリラックスしている時は髭を出していますが緊張している時は髭をしまってしまうそうです・・・その理由はよくわかりませんができればリラックスしている状態でアカヒメジさんを見てみたいものです・・・それから吊り上げられた時の赤い色が和名の由来となっているアカヒメジさんですが英名ではYellowfin Goatfishとなっており和名と違って海中での姿を名前にしています・・・ダイバーとしては海中での姿を名前につけてもらえると迷わずに助かります。

- ヒメジ科のお魚さんは暖かくて浅い海に暮らしていて鮮やかな体色と下顎下面に2本の顎鬚があることなどを特徴としています・・・全世界では6属・66種がいて日本近海では3属・22種が暮らしています・・・体は側扁し大型種では背中側が高くなるものもいますが腹側はあまり下に突き出ていません・・・二つの背鰭は明らかに離れ体色は鮮やかで同じ個体でも昼と夜で体色や斑紋が大きく異なります・・・口は頭部のやや下側に偏ってつき下顎に2本の顎鬚があります・・・肉食性で主に甲殻類や多毛類などの底生生物を食べますが大型種は遊泳性の小魚を食べることもあります・・・餌を探す際は顎鬚を忙しく動かし海底やサンゴの枝の間などを探るのですが顎髭には味蕾に似た感覚器が並でいて獲物を探し当てるのに役立っています。

- アカヒメジ属にはアカヒメジさんとモンツキアカヒメジさんがいます・・・モンツキアカヒメジさんの体側にはアカヒメジさんと同じ様に黄色縦帯が1本ありますが第1背鰭の下に1個の黒色斑があることと腹鰭が白いことなどで区別できます・・・モンツキアカヒメジさんはアカヒメジさんと同じようにサンゴ礁の外縁部に浮いてのんびりと群れを作ってじっとしていますがモンツキアカヒメジさんは警戒心が高く近づくとすぐに逃げてしまいます・・・アカヒメジさんは近づいてもあまり逃げないのにモンツキアカヒメジさんは姿が似ていてもアカヒメジさんと違って臆病なんですね・・・下の写真ではバラハタさんがアカヒメジさんを「うまそうだな!」って狙っている様です・・・だからなのかアカヒメジさんはノコギリダイさんと一緒になって大きな群れを作って警戒していました。

海の中では黄色く見えるアカヒメジさん!

- 小笠原の綺麗な海でよくノコギリダイさんと仲良く群れを成して泳いでいるのはスズキ目ヒメジ科アカヒメジ属のアカヒメジさん達です・・・アカヒメジさんは最大で体長40cm近くまで成長しますが背は赤みを帯びた橙色というかどちらかと言うと黄色みが強い印象です・・・アカヒメジさんの腹部は白色で体の側面には一本の黄色の縞が入っていて鰭は綺麗な黄色をしていますが青い海に黄色と白の綺麗なお魚さんの群れが浮かんでいるのを見かけると何とも幸せな気分になります・・・でも生きている時のアカヒメジさんは基本この色なのですが死んでしまうと体の色が赤色になってしまいますので市場に出回っているアカヒメジさんは名前の通り赤いお魚さんなのです・・・アカヒメジさんは夜間に甲殻類などを探して食べていますが昼は群れてサンゴ礁の外縁部で浮いて写真の様に静止していることが多いのです。

- それからアカヒメジさんによく似たお魚さんでモンツキアカヒメジさんという方がいらっしゃいます・・・モンツキアカヒメジさんは体側に黄色縦帯が1本あるのはアカヒメジさんと一緒なのですが第1背鰭の下に1個の黒色斑があることと腹鰭などは白いことなどでアカヒメジさんと区別できます・・・ただこの黒い斑点は不明瞭な場合もあるので鰭の色で区別したほうがいいかもしれません・・・鰭の色が白ならモンツキアカヒメジさんで黄色ならアカヒメジさんなので黒い斑点よりわかりやすいです・・・それからアカヒメジさんは比較的警戒心が弱いのか近づいてもあまり逃げないので撮影しやすいですがモンツキアカヒメジさんの方は警戒心が高くすぐに逃げてしまいます・・・アカヒメジさんの方がのんびり屋さんなんですね。

- それからアカヒメジさんと仲良く群れを成して泳いでいるのはスズキ目フエフキダイ科ノコギリダイ属のノコギリダイさんです・・・フエフキダイ科ノコギリダイ属を構成するのはノコギリダイさん1種のみでマダイさんとも近い仲間ですがノコギリダイさんの体長は通常は20cm程度で左右に平たく側扁していていわゆる鯛型の体型を持っており目が大きいのが特徴です・・・外からは分かりにくいのですが主上顎骨の側面に鋸歯状の突起があるのでノコギリダイさんと言う名前が付いています・・・ノコギリダイさんの体色は全体として銀白色ですが背部が黄色みを帯び体側面にも数本の黄色い縦帯が走っていてとても美しいお魚さんです・・・ノコギリダイさんは100匹を超える大きな群を作ることもありますが夜になると単独行動となり岩陰やサンゴの根元などでバラバラになって眠るそうです・・・昼間はあんなに仲良く群れているのに寝る時はやっぱり一人がいいんですかね?・・・それから夜は体色が暗く変化し天敵の目につきにくくなります。

- アカヒメジさんやノコギリダイさんに限らず人も群れますが何故人は群れるのでしょうか?・・・人は昔から群れることで安全を確保し命をつないできましたし獲物を狩り農作物を収穫するために協力してきました・・・でも現代では昔と違って一人で生きていく環境は整っているのに孤独を恐れ必要以上に群れを求めるのです・・・群れることのメリットは確かにあって仲間と助け合い協力して身の安全を守るだけでなく生きるために必要な資源を共有し効率的に利用することができます・・・また孤独を感じることなく喜びや悲しみを分かち合え異性と出会いコミュニケーションを通じて知識や文化を共有できることです・・・でも群れることにはデメリットもあって個人の意見や自由が制限されたり競争や衝突が起きることなどもあるのです・・・だから難しい事ですがそれぞれのバランスを取りながら群れるそのバランス感覚が大切なのかもしれません。

- キセンアカヒメジさんはカリブ海で見られるスズキ目ヒメジ科のお魚さんでアカヒメジさんによく似ています・・・口の下にヒゲがあって砂の中をほじって餌を探しますが昼間は岩陰に群れを作ってじっとしていることもあります・・・写真のお魚さんはアカヒメジさんにしては黄色い線が明確ですしもしかしてキセンアカヒメジさんなのでしょうか?・・・それともやっぱりアカヒメジさんなのでしょうか?・・・写真を撮った場所からしてアカヒメジさんだと思いますが小笠原には固有種が多いですし意外なお魚さんもいますのでもしかしてねえ?・・・ちなみにアカヒメジさんは泳いでいる時に興奮すると赤くなるそうですが私はまだお目にかかれていません・・・また夜になり海底に降りて甲殻類などの餌を探し始める時も興奮して赤くなるそうですので本来はアカヒメジさんの色は赤なのかもしれません・・・昼は群れでサンゴ礁の外縁部に浮いてボーっと静止していることが多いようですその時は赤くないので気持ちが落ち着いているということでしょうか?

- ヒメジさんの仲間は海底で髭を使ってゴソゴソ活動しているものですがアカヒメジさんのような整然とした群れをつくる種類はヒメジさんの中では珍しいです・・・ちなみにヒメジさんの全長も20cmほどで体は前後に細長く側扁し体は淡赤色ですが濃色の横帯や斑が出ることもあり特に休息時や夜は昼間と色彩が異なっているそうです・・・ヒメジさんの下顎の下面には黄色のあごひげが2本あって何ともかわいいお魚さんですが海底からはほとんど離れず感覚器となっているこのあごひげで砂底を探りながら泳ぎまわり砂の中に潜む甲殻類を探し当てて食べるのです・・・下の写真はアカヒメジさんかなと思いますが上の写真は黄色い線が鮮やか過ぎると思いませんか?・・・光の当たり具合が違うだけでしょうか?もしかしてキセンアカヒメジさん?!

お見合い中ですか?アジアコショウダイさん達! 小笠原

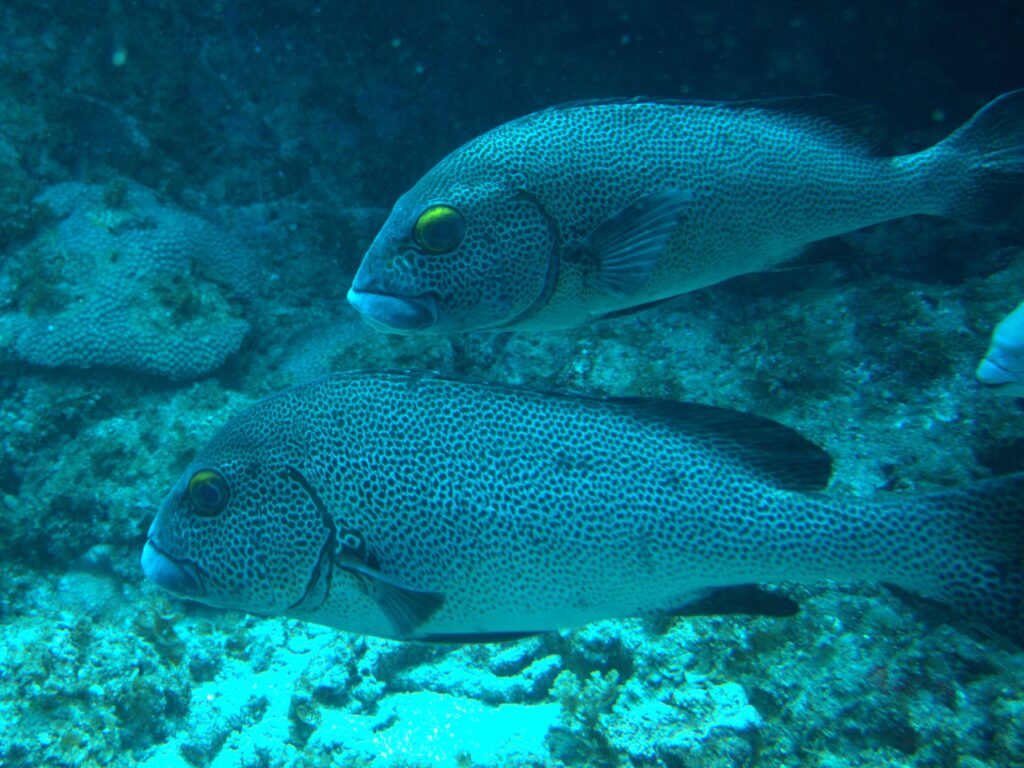

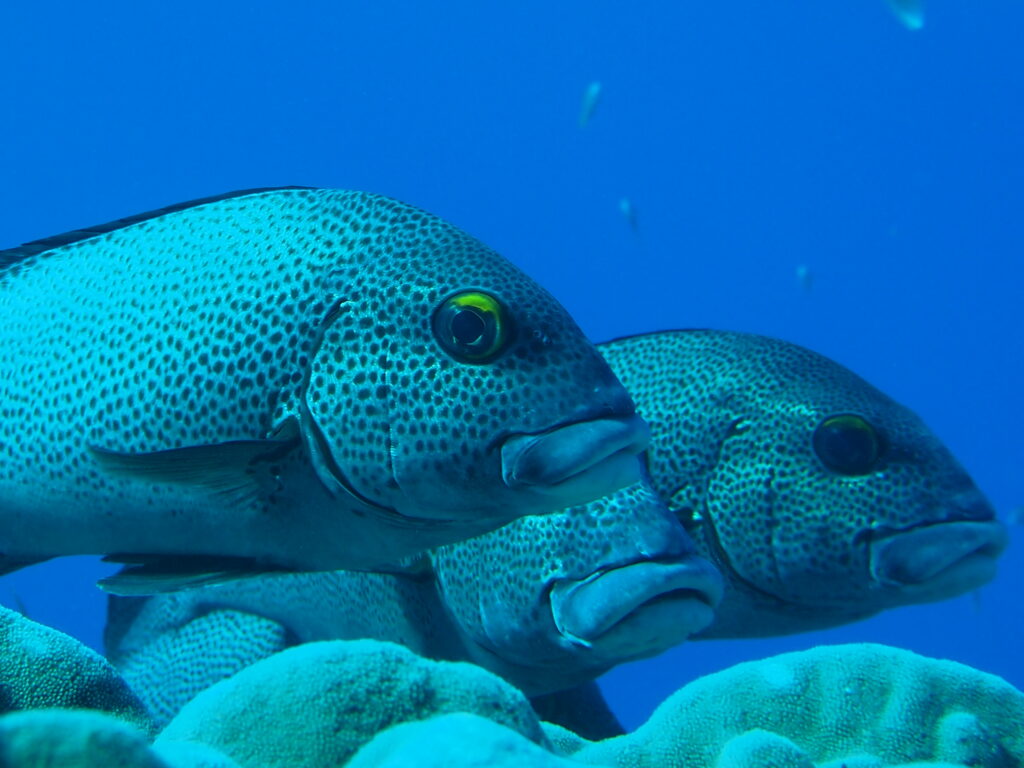

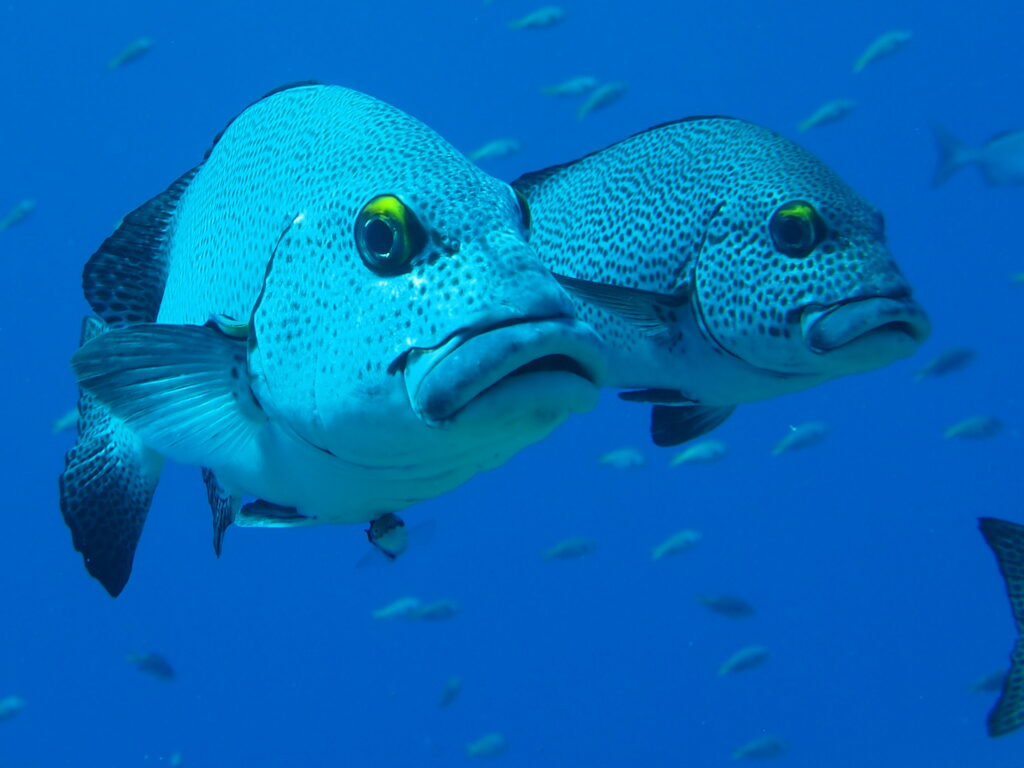

- 岩礁の間に群れて隠れているのはエビさんやカニさんや小魚さんなどを食べて生活している体長50cm程度のスズキ目イサキ科コショウダイ属に属するアジアコショウダイさん達です・・・食事中では無いようですが変な奴が近づいてきたぞと一斉に警戒しているアジアコショウダイさん達ですが比較的スマートな体形で体色は茶色がかった明るい灰色をしており唇が分厚く口の周りが赤色で暗色の斑紋が密にあり背鰭に太い棘があります・・・ちなみにアジアコショウダイさんのおちびさんの頃は白色と黒色の帯が見られ成長するに従って黒点へと変化していきます・・・アジアコショウダイさんの密な黒色斑紋が胡椒のように見え鯛のように美味しいということでコショウダイさんと呼ばれるようになりアジアに多く分布していることからアジアコショウダイさんと命名されたそうです。

- アジアコショウダイさんの寿命は15年ほどで比較的暖かい海に分布しており水深10m~40mの海域に生息しています・・・またアジアコショウダイさんの産卵期は春から夏にかけてですからもしかしたらその準備のために集まってお見合いでもしていたのでしょうか?・・・下の写真はお見合い後決まったペアのアジアコショウダイさんだったりして?・・・それからアジアコショウダイさんの仲間には十数本の暗色帯が斜め上後方へと伸び頬部は暗色点で黄色味が強いアヤコショウダイさんや楕円形の体形に淡い灰褐色の体色に暗褐色の斜めの帯が三本見られ背鰭近くに胡椒のような斑点があるコショウダイさんや体色は淡色で暗色の斑点が各鰭まで全身に広がり腹鰭は長くその先端が肛門を越えることなどが特徴のチョウチョウコショウダイさんや淡色の地色に暗色帯が形成され腹部の暗色帯は2~3本で眼の上の暗色縦帯が前方で連続することなどで区別できるムスジコショウダイさんなどがいます。

ちょっと恥ずかしがり屋の若者アジアコショウダイさん! 小笠原

- 珊瑚の棚の下を覗いてみると「あれ?ちょっと変わった模様のお魚さんが居る」と思って写真を撮ってみましたがこのお魚さんは成長過程のスズキ目イサキ科コショウダイ属のアジアコショウダイさんのおちびさんではないでしょうか?・・・アジアコショウダイさんの大人は体は平たく体高は高めで体色は明るい灰色の地肌に暗褐色の斑点が密に分布しています・・・でもアジアコショウダイさんの稚魚期には白色と黒色の帯が見られ成長に従って黒点へと変化していきますからこの写真のお魚さんはアジアコショウダイさんのちょうど中学生ぐらいでしょうか?・・・それとも高校生ぐらいにはなっているでしょうか?・・・下の写真のアジアコショウダイさんの顔つきからはちょっと太々しさも感じますので高校生ぐらいにはなっているでしょうか?アジアコショウダイさんどうですか?

- またアジアコショウダイさんの幼い頃の白色帯は地色として機能するだけなく白色から青灰色へと変化していきます・・・アジアコショウダイさんは沿岸の10m~40mくらいの浅海の岩礁域やサンゴ礁域で暮していて大人になると小さな群れを作ることもあります・・・よく小笠原ではアジアコショウダイさん数匹がクリーニングステーションに集まってホンソメワケベラさん等に綺麗にしてもらって気持ちよさそうにしている所を見かけます・・・通常はアジアコショウダイは岩礁やサンゴ礁の間に隠れて生活しておりエビさんやカニさんそして小魚さんなどを食べて生活しています・・・アジアコショウダイさんの頭部の有鱗域は広く眼の下縁は吻端よりもかなり上方に位置しています・・・アジアコショウダイさんの若者がこちらを向いて「まだまだ体も小さいけどいっぱい食べて大きくなるから今度会うときは立派な模様を見てくれよ!」とでも言っている様です・・・また来年小笠原に来るからその時を楽しみにしています。

目の大きさが全然違うアジアコショウダイさん! 小笠原

- 今回も小笠原の海でのんびりクリーニングステーションでホバリングしているのはスズキ目イサキ科コショウダイ属のアジアコショウダイさん達です・・・アジアコショウダイさんは体表に散らばる黒い斑点が胡椒の実に似ていてアジアに住んでいるのでその名前で呼ばれるようになったという説がありますが比較的暖かい海の水深10m~40mくらいで暮らしています・・・アジアコショウダイさんは普段岩礁やサンゴ礁の間に隠れてエビさんやカニさんや小魚さんなどを食べて生活しておりますが産卵期は春から夏にかけてだそうです・・・アジアコショウダイさん達が「早くクリーニングして欲しいけどホンソメワケベラさん忙しそうでなかなか来てくれないなあ?」って嘆いているとそこへスズキ目イスズミ科イスズミ属の通常色のミナミイスズミさんが僕も仲間に入れてよっと割り込んできました。

- 手前のアジアコショウダイさんの背中にちょこんと乗ったホンソメワケベラさんですがちょっと疲れたから休憩させてとでも言っている様です・・・確かにこれだけの数のアジアコショウダイさん達をクリーニングしたら疲れますよね・・・心なしかホンソメワケベラさんのお腹が膨れていてもうお腹いっぱいという感じですか?・・・でもアジアコショウダイさん達も辛抱して行儀よく待ってますからホンソメワケベラさんももうひと踏ん張り頑張ってください!・・・ちなみにアジアコショウダイさんの幼魚は親と違って黒色の体に白色の鞍状斑が複数ありパンダの様なその独特で目立つ模様で個性を主張しています・・・また泳ぎ方にも特徴があって身体をくねくねくねくねと動かして親の落ち着いた風格と違って独特な泳ぎ方をします。

- アジアコショウダイさんに似ているスズキ目イサキ科コロダイ属のコロダイさんの体型はタイ類に似て体高が高く側偏しています・・・よく似た体型でともに大型となるイサキ科のコショウダイ属各種とは背鰭棘数が9~10本と少なくコショウダイ属は11本以上となります・・・コロダイさんの成魚は銀色の体色で背面はやや黒く対側面と各鰭には瞳孔より小さなオレンジ色の斑紋がちりばめられ斑紋は腹にかけて細かくなっていきます・・・アジアコショウダイさんとは斑紋の色が違う事と各鰭にも斑紋がある事で区別できます・・・コロダイさんの稚魚は体型がやや細長くて後頭部が隆起し尾鰭と背鰭始部が伸長しており体色は鮮やかな黄色と幅広い黒色縦帯のコントラストが美しおお魚さんです。

クリーニングの順番を待つアジアコショウダイさん!

- 「身体がなんだかむずむずするんだけど!もしかして何処か寄生虫にやられてしまったのかな?」と不安になりながらサンゴ礁のクリーニングステーションで仲良くクリーニングの順番を待っているのはスズキ目イサキ科コショウダイ属のアジアコショウダイさん達です・・・ホンソメワケベラさんが近づいてきましたが「早くホンソメワケベラさんツンツンしてえ!寄生虫をクリーニングしてえ!」と期待して待っているそのアジアコショウダイさんの表情が何とも言えなく可愛いですね・・・アジアコショウダイさんは身体全体に小さな黒い斑点がたくさんあり唇がぶ厚く通常は50cm程度ですが成長すると80cmにもなることがあります・・・ホンソメワケベラさんも忙しいでしょうが待ちくたびれているアジアコショウダイさんのために頑張ってツンツンしてあげてください。

- アジアコショウダイさんの名前の由来はこの黒い斑点が胡椒の実に見えるので「胡椒鯛」という名前が付いたと言われています・・・一方で江戸時代のころに主君の後ろに控えていた「小姓」が着ていた装束模様に似ていることから「小姓鯛」になったという別説もあります・・・どちらが正しいのかよくわかりませんが名前を付けられたアジアコショウダイさんにとってはそんな事は関係ないですね・・・細かい斑点と言えばコロダイさんと言うお魚さんもいますがどちらもスズキ目イサキ科のお魚さんなので姿形はアジアコショウダイさんによく似ています・・・でもコロダイさんは全体的にオレンジ色の斑点をしていますがアジアコショウダイさんは写真の様に黒い斑点をしていますので斑点の色を確認すれば区別できます。

- アジアコショウダイさんは立派な体形と分厚い唇をしていて貫禄を感じますが幼魚の頃は全く違う姿形をしていて可憐な印象なのです・・・アジアコショウダイさんのおちびさんは白黒パンダ模様でしかもオレンジ色の顔をしてクネクネと愛らしい泳ぎをするのです・・・その小さな姿と泳ぎ方はダイバーの心を魅了してやまないのです・・・でもアジアコショウダイさんのおちびさんは成長するとよくある事ですがそんな可憐な印象とは全く違う写真の様な姿に変わってしまいます・・・アジアコショウダイさん!おちびさんの頃の白黒パンダ模様のまま大きくなってはいけないのでしょうか?・・・おちびさんの頃の模様のまま大きくなった姿を想像してみると今まで見た事の無い目立った姿になっていいと思うのですがアジアコショウダイさん駄目ですか?

- アジアコショウダイさんの各鰭は黒く成魚になれば写真のように腹部以外の全身に細かい黒色斑がたくさんあって顔つきもなかなか堂々とした雰囲気のお魚さんになります・・・アジアコショウダイさんは小笠原諸島では個体数が非常に多く群れでいることもしばしばあり食べるととても美味しいそうです・・・アジアコショウダイさんが3匹仲良くサンゴさんの上でのんびりホバリングしていますが休憩中なのでしょうか?それとも瞑想にでも耽っているのでしょうか?・・・アジアコショウダイさんの眼の雰囲気から「何処どこどこ~?何処にいるの?」って何かを探しているようです・・・「あれ今日はいないのかな?せっかくここまでやって来たのに~!身体が何だかむずむずするんだけどなあ!」といった感じでアジアコショウダイさんはクリーナーの方達を探している様です。

- お!アジアコショウダイさん達が待ちに待った期待の方々がやってきましたがそうですアジアコショウダイさんの期待の方々はホンソメワケベラさん達だったのです・・・ホンソメワケベラさんがアジアコショウダイさんの鼻の辺りやエラの辺りをツンツンツンとつまみ始めました・・・「あ~そこそこそこ!そこが痒いんだよ~」と恍惚とした顔でアジアコショウダイさんは満足そうです・・・ここはホンソメワケベラさんが店を開いているクリーニングステーションだったようでホンソメワケベラさん達が一生懸命アジアコショウダイさんの周りでツンツンツンツンと働いています・・・ちなみにホンソメワケベラさんの仲間で日本近海にはホンソメワケベラさん・ソメワケベラさん・スミツキソメワケベラさん・クチベニソメワケベラさんの4種が暮らしています・・・ソメワケベラさんは体長12cm程度で若魚はホンソメワケベラさんに似ていますが成魚は体の前半部が鮮やかな青で後半部が黄色くなっています・・・スミツキソメワケベラさんは体長8cm程度でホンソメワケベラさんに似ていますが和名通り胸びれに大きな黒い斑点があり日本では小笠原や慶良間諸島に分布しています・・・クチベニソメワケベラさんは体長8cm程度で和名通り唇が赤くなっています。

- それから全く違う種類なのですがホンソメワケベラさんに擬態したニセクロスジギンポさんという方もいます・・・このニセクロスジギンポさんはホンソメワケベラさんとよく似た体色をもち泳ぎ方も似ているので他のお魚さんはホンソメワケベラさんだと思って近寄ってきます・・・でもこのニセクロスジギンポさんは近寄ってきたお魚さんの寄生虫どころか皮膚や鰓を鋭い歯で食いちぎってすばやく逃げてしまうのです・・・ニセクロスジギンポさんはホンソメワケベラさんと似た体色と行動を身につけることで大型のお魚さんから捕食されるのを防ぎその上食料も手に入れることができるのです・・・賢いというか狡いというかニセクロスジギンポさんは戦略化ですね。

- アジアコショウダイさんの眼は口よりも上の方にあり眼の上部は黄色みを帯びていて唇は厚めでムッとした頑固おじさんという感じにみえます?・・・アジアコショウダイさんはインド洋〜太平洋に生息しており国内では相模湾以南で見られますから名前の様にアジアに固執しているわけではなさそうです・・・アジアコショウダイさんはサンゴ礁や岩礁で写真の様に小さな群れを作ることがあり定置網などで漁獲され食用としても利用されていますが漁獲量は多くなくコショウダイさんと混同して流通することが多いようです・・・コショウダイさんと間違えて流通されるなんてアジアコショウダイさんにとっては不本意ですよね・・・食べられるんであればちゃんと本名を知ってから食べてもらいたいものです。

アズキハタさんだったんですね?ハタさんは種類が多すぎです!

- ユカタハタさんは大きな頭と下あごが突き出した大きな口が特徴でその唇はちょっと愛嬌があり親しみを感じてしまいます・・・さらに体中のひれが大きく発達していて背びれと尻びれが後方に大きく伸びていてうちわ型をした尾びれの付け根にまで達しているのも大きな特徴です・・・下の写真では上半身しか写ってないのでわからないですね・・・この3つのヒレでうまく水を捉えて急な加速をおこない大きな口で一瞬で獲物を捕らえるその姿はまさにスナイパーです・・・体の色は橙色~赤色で成魚の体側には小さな青色斑が散らばっています・・・体側に明瞭な横帯および縦帯の模様はありませんが海中ではたまに白色横帯を出したものが見られ環境によって体の色の変化は激しいようです・・・小さい頃は体の色がキンギョハナダイさんに似て明るいオレンジ色で斑点は無くとても可憐な感じです・・・・ユカタハタさんはメスからオスへと性転換しオスが複数のメスを従えてハーレムを形成します・・・オスは広い縄張りを持っていますがメスはそれよりも小さな縄張りをそれぞれ持っています・・・あれ?よく見たら青点じゃなくて赤点ですね!・・・ユカタハタさんだと思い込んでいました・・・このお魚さんはバラハタさんですか?

- バラハタさんはだいたい全長は60cmほどですがなかには全長80cmほどにも成長する大型個体もいます・・・胸びれ・背びれ・尻びれ・尾びれの後端が黄色で各ひれの後端と尾びれの上下の端が長く伸びるので他のハタ類と区別ができます・・・成魚の体色は和名のとおり鮮やかな朱色で全身に赤色の小さな斑点がありますが地色が朱色ではなく褐色の個体もいます・・・幼魚は白・緑・ピンクなどさまざまな色をしていてベラさんに似ていますが目から尾びれの上まで太い黒色の帯があることは共通しています・・・成長するにしたがって黒い帯が消え全身が赤や褐色に変化していきます・・・でもこの写真のハタさんと特徴が違いますね!・・・この写真のハタさんはアズキハタさんですか?・・・アズキハタさんはインド洋や太平洋などに分布していて国内では琉球列島や小笠原諸島などの南日本で暮らしています・・・体形は長い楕円形で側扁していますがマハタさんに比べると頭部は低くて細長くなっています・・・口は大きく上顎の後縁は眼の後縁をかなり超えていて体の色は褐色を帯びていて名前のように体全体にはアズキ色の暗色の斑が密生し淡色の縦帯が見られます・・・この写真のお魚さんはアズキハタさんのようですね。

- ハタさんの仲間にはマハタ・バラハタ・クエ・タマカイ・アカハタ・サラサハタなど16属約175種もあります・・・熱帯から温帯の浅い海に広く暮らしていてほとんどの種類は岩礁やサンゴ礁にいますが水深200m以深の深海にいるものもいます・・・成魚の大きさは全長10cmそこそこの種類から全長2mを超える大型種まで様々で多くの種類が雌性先熟の性転換を行うので大きく成長した個体のほとんどはオスと言えます・・・形態上の特徴としては口が大きくて下あごが上あごより前に突き出ることと体に対する頭とひれの割合が大きいこと体の断面は下がふくらんだ楕円形であることなどが挙げられます・・・体の色は種類や成長段階によって非常に多彩で赤・橙・黄・青・灰色などがあり水玉模様・大小の斑点やしま模様など様々です・・・ハタさん達は単独で生活しほとんどの種類は海底近くをあまり離れずに生活していますが中にはバラハタさんのように底から離れて泳ぐものもいます・・・基本的には小魚を主食とするが大型の軟体動物(タコ、イカなど)を捕食することもあります。

食事中かな?邪魔してごめんね!アラメサンゴガニさん! 小笠原

- 珊瑚さんの枝の奥の方でモゴモゴモゴモゴやっているのは十脚目サンゴガニ科サンゴガニ属のアラメサンゴガニさんです・・・サンゴガニさんは珊瑚さんから出る透明な粘液を脚の先についた硬い毛で粘液を絡みとって捕食しますが珊瑚さんが外敵に狙われた際にはサンゴガニさんが代わりに追い払う役割を果たしています・・・つまり珊瑚さんとサンゴガニさんはお互いにとって害のない共生関係を持って生活しているのです・・・サンゴガニ科のカニさんはハナヤサイサンゴさんやミドリイシさんなどの珊瑚さんの内側に棲んでいて甲幅は1.5cmほどで鮮やかな橙赤色をしていることが多いのですが中には紫青色をしているカニさんもいます・・・サンゴガニさんのハサミは左右で大きさが異なるのが特徴ですがサンゴガニさんにはさまざまな種類が存在しておりそれぞれが違った特徴を持っています。

- ヒメサンゴガニさんはヒメサンゴガニ科に分類される小型のカニさんで甲幅は1cm程度で体色は白みが強く顔には青色が入っているのが特徴です・・・クロサンゴガニさんは甲幅1.5cm程度のカニさんでその名のとおり真っ黒な体色が特徴ですが手足の先は少し色が薄くなっています・・・クロエリサンゴガニさんはヒメサンゴガニ科に分類されるカニさんで甲幅は1cm程度の小さなカニさんで歩脚の前節の先に黒褐色の斑点があるのと体色が乳白色で額の前縁などは黒色で縁取られているが特徴です・・・オオアカホシサンゴガニさんはサンゴガニ科に分類される甲幅2cm程度のカニさんで白色の体色に赤色のマダラ模様が全身を覆っていて眼は黄緑色で縦長の甲羅が特徴です・・・アカホシサンゴガニさんは甲幅が1〜1.5cm程度のカニさんでオオアカホシサンゴガニさんより若干サイズが小さく目の色が黄緑色ではなく体色と同色であることで見分けが可能です・・・アミメサンゴガニさんはサンゴガニ科に分類されるカニさんで主にミドリイシ類やハナヤサイサンゴ類を住処にしており甲幅は3cm程度で体は赤橙色で甲羅やハサミは赤褐色の網目模様がついているのが特徴です・・・ホシベニサンゴガニさんはサンゴガニ科のカニさんで体は茶褐色をしており甲羅には三日月型の斑紋が見られ脚の長節基部と前節の末端はピンク色で眼とハサミ脚は赤褐色になっています。

アラメサンゴガニさんとアミメサンゴガニさんってここが違う?

- アラメサンゴガニさんは水深は1〜20mぐらいのサンゴ礁の礁原や礁斜面に住んでいてミドリイシ類やハナヤサイサンゴ類の枝の合間で下の写真の様に見られます・・・アラメサンゴガニさんはサンゴさんの枝間に棲まわせて貰いながらサンゴさんが分泌する粘液などを食べて生活しています・・・賄いつきの下宿にタダで住んでいるようなアラメサンゴガニさんですがその代わりと言ったら何ですが外敵から勇敢にもサンゴさんを守っているのです・・・サンゴさんの天敵とも言えるオニヒトデさんがゴソゴソゴソとサンゴさんを襲って来た時はこんなに小さなハサミを武器に立ち向かい撃退するのです・・・アラメサンゴガニさんは体の地色は赤褐色で甲やはさみ脚には白色の斑点が散在し歩脚には白色の横縞があります・・・同じようなところに住んで同じような活躍をしているアミメサンゴガニさんは体の色は橙色で甲羅やハサミ脚にはキレイな赤い網目模様がありますが歩脚には模様はなく山吹色です・・・甲は平たく額に弱い波状の4本の尖ったところがあり網目模様は個体の成熟度により粗さに変化があって若いほど大きく粗くなっているそうです・・つまりアラメサンゴガニさんとアミメサンゴガニさんの外見はよく似ていますが歩足に縞があるかどうかの違いが大きいようです。

- 他によく似たカニさんで白と赤をが逆転したような色合いのオオアカホシサンゴガニさんがいます・・・このカニさんも水深1~20mのミドリイシ類やハナヤサイサンゴ類の枝の間に住んでいて体の色は白く約200個の明るい赤点で全身が覆われています・・・誰が200個って数えたのでしょうか?・・・眼は黄緑色をしておりハサミ脚の指部はクリーム色で額には4つの突起があり中央の1対は三角形に尖り外側の1対は幅広で斜め外側に向けて突出しています・・・小笠原諸島や奄美大島以南から東南アジアやインド洋・西太平洋に分布しています。・・サンゴガニさんの仲間は生きたサンゴさんにしか住めないのでサンゴさんがなければそこにサンゴガニさんの姿はありません・・・そのうえ彼らは種ごとにある程度住居にするサンゴさんのグループが決まっているそうです・・・サンゴさんの住み心地が違うのか?分泌される粘液の味が違うのか?よくわかりませんがやっぱり好き嫌いがあるんですね。

コメント