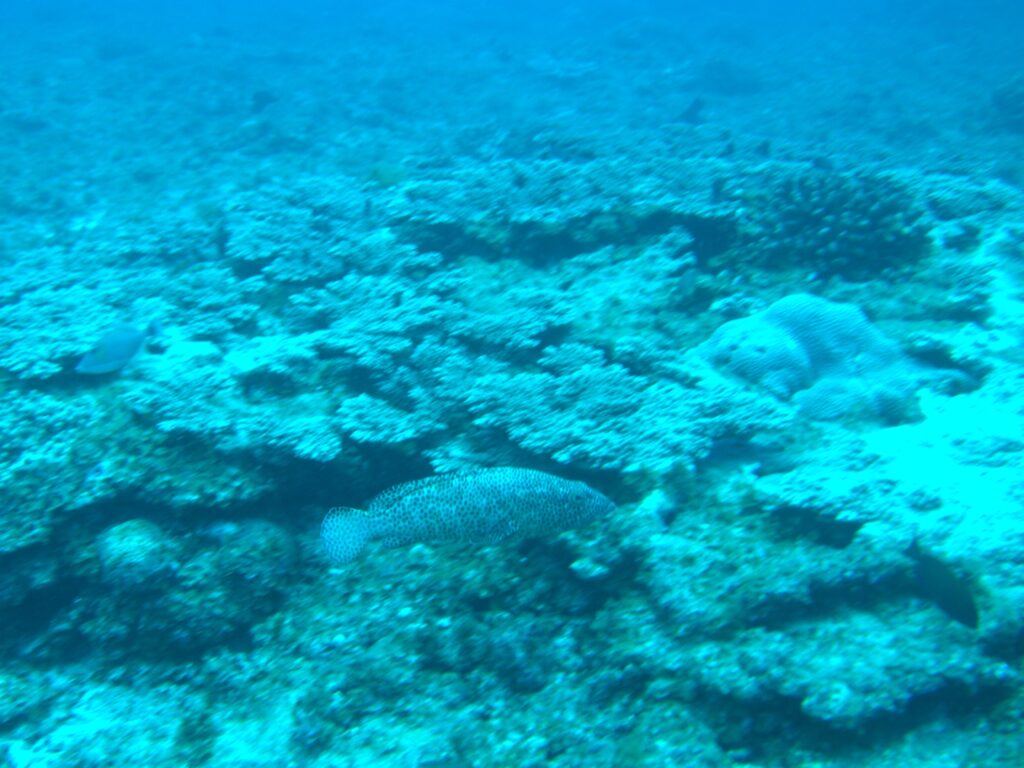

ハタさんの区別が難しい!あなたはヤイトハタさん? 小笠原

- マホロバハタさんは体側に褐色または橙色の斑点が網目状に密着していて頭部や腹部の下面にもあり尾鰭はまっすぐで後縁に細い白色の縁取りがあります・・・体長60cmを超えるホウセキハタさんは体側の斑点は瞳孔よりも小さいか同じくらいの大きさで尾鰭後端は丸くならずオオモンハタさんに似ていますが尾鰭の後端の淡色の縁取りがありません・・・この写真のハタさんは尾鰭が丸くなっていますのでマホロバハタさんでもホウセキハタさんでも無いようです・・・マダラハタさんは体高がややあり頭部背縁はなめらかで丸く体長は60cmほどで尾柄部背部に黒色斑があり胸鰭の地色は淡色から暗色で小斑があり尾鰭は丸くなっています・・・オオアオノメハタさんは体長が60cmほどで体側に瞳孔大の斑点がありますが尾鰭後縁が湾入せず真直ぐです・・・ヤイトハタさんはチャイロマルハタさんやクエさんによく似ていますがヤイトハタさんの体側には瞳孔よりも小さな黒色斑があり尾鰭も丸く体側には白い明瞭な斑模様がある大型種で体長は1mに達します・・・どのハタさんかよくわかりませんが一番ヤイトハタさんに似ているような気がします。

アニマル柄のヤマブキベラさんとキイロハギさん

- 派手な顔をして目の前をチョコチョコと泳ぎ回っているせわしないお魚さんはスズキ目ベラ科ニシキベラ属のヤマブキベラさんです・・・ヤマブキベラさんは写真を撮ろうとしてもシャシャシャシャと素早く泳いでいなくなってしまういけずな方です・・・ヤマブキベラさんの全長は20cm程度で成魚は臀鰭や背鰭基部や尾鰭側面縁に山吹色から赤色の縦帯があります・・・下の写真では臀鰭と背鰭は折りたたんでいるのでわかりませんが尾鰭には山吹色から赤色の縦帯がわかりますね・・・ヤマブキベラさんの成魚の雄は体側が一様に青色から緑色で後方は緑色から黄色になっています・・・また頭部は赤色から紫色の隈取り模様というかアニマル柄というか派手な模様があり胸鰭先端は紺色になっています・・・下の写真のヤマブキベラさんはキイロハギのおちびさんと鬼ごっこでもしているのでしょうか?

- ヤマブキベラさんの成魚の雄は写真の様な色合いですが雌は体側が一様に黄緑色で頭部は山吹色から赤色の隈取り模様があります・・・ちなみにコガネキュウセンさんも体側が鮮やかな黄色でヤマブキベラさんの雌に似ていますがコガネキュウセンさんの雌や幼魚は背鰭に眼状斑を有するのでここで区別できます・・・ちなみにコガネキュウセンさんの成魚の雄には眼状斑は見られませんが頬に黄緑色の線が入っています・・・それからヤマブキベラさんの幼魚は眼の後方から黒い縦帯が伸びその縦帯より下部は白色で1本の褐色の縦帯があり尾鰭基部には黒点があります・・・それにしてもこのヤマブキベラさんは目の前をウロチョロウロチョロと結構なスピードで通り過ぎては近づいてきますがいらちなのでしょうか?

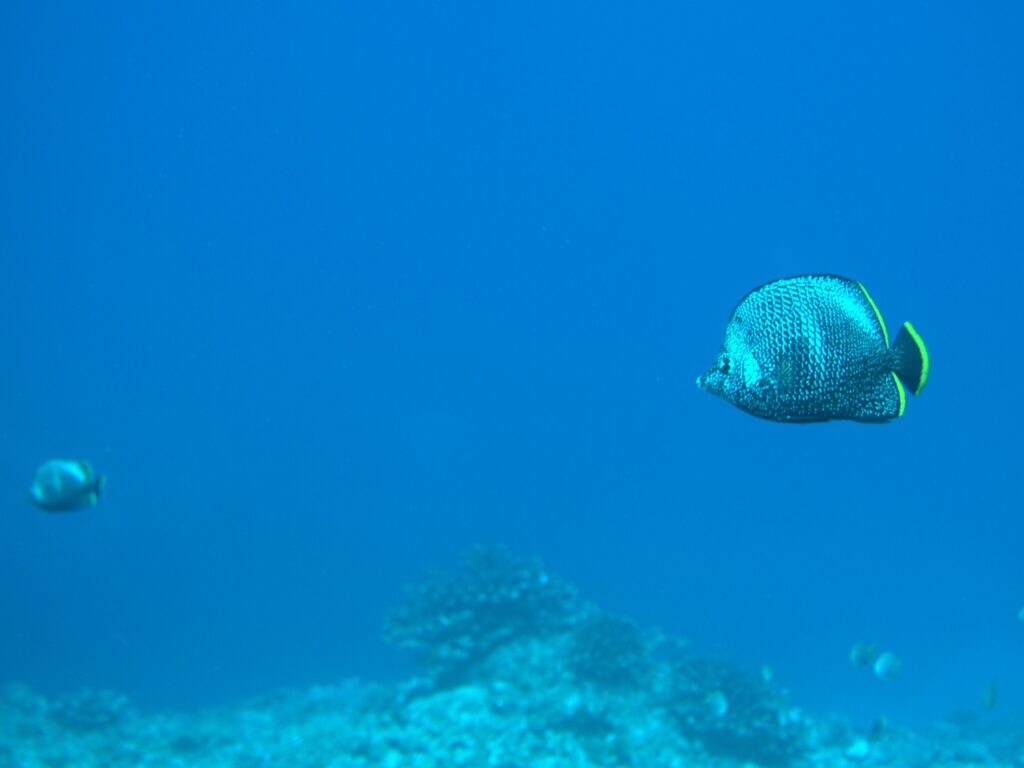

まとわりついてくる!でも邪魔じゃないよ!ユウゼンさん! 小笠原

- 今回もいろいろな所で見かけましたが好奇心の強いスズキ目チョウチョウウオ科チョウチョウウオ属のユウゼンさんが近づいて来ました・・・「何か黒い大きな生き物が泡をぶくぶくさせながらやって来たからみんなで見に行こう!」と言う感じでしょうか?・・・チョコチョコチョコと泳ぎながら興味津々で近づいて来ました・・・どうして同じチョウチョウウオ科でもこんなにダイバーへの対応が違うのでしょうか?・・・他のチョウチョウウオさんは警戒心が強くなかなか近づいてくれませんしたまに近づいたかと思えば直ぐにササっと遠ざかってしまいます・・・他のチョウチョウウオさんもユウゼンさんの様にフレンドリーであってくれればもっときれいな写真が撮れるのですが残念です・・・他のチョウチョウウオさん達は昔もしかして何か嫌な事でも経験したからなのでしょうか?

- ユウゼンさんは全長約15cm程度で背鰭の後縁が垂直に落ちているので本当は違うのですが体形が四角形に見えます・・・ユウゼンさんはチョウチョウウオ科では珍しく全身が黒色で一見地味に見えますが体側には鱗の縁の色に由来する非常に小さい白い斑点が散りばめられていて背鰭後方や尾鰭・臀鰭の縁は黄色くなっており繊細な美しさを感じます・・・また頭部とお腹の辺りに淡い控えめの白の横帯があって遠くからでも「あ!ユウゼンさんだ!」と直ぐにわかります・・・ユウゼンさんは潮通しの良い比較的浅い岩礁域で普段はペアで行動していますが春と秋にユウゼン玉と呼ばれる集団を形成して行動します・・・このユウゼン玉は繁殖のためなのか?岩に産み付けられたスズメダイさんの卵を奪って捕食するためなのか?またはユウゼンさん自身の身を守るためなのか?などと色々考えられています。

- 日本の海で見られるチョウチョウウオの仲間は約50種類くらいいて色鮮やかで美しい模様を持ったものが多い中で全身真っ黒のユウゼンさんは日本固有種ですし小笠原を代表するお魚さんでもあります・・・でも今回のダイビングでは去年よりユウゼンさんの数が心なしか少なかったような気がしますが気のせいでしょうか?・・・場所によって違うのか?年によって違うのか?たまたまなのか?よくわかりませんが去年は「ユウゼンさん!もうそんなに近づいて来なくて大丈夫だから!」と思うくらい至る所で見かけたしまとわりついてきたのですが今回はたまにしか見かけませんでした・・・派手さはないものの渋い色合いの落ち着いた雰囲気で性格は真逆で積極的なユウゼンさん!・・・「もうそんなにまとわりつかないで!」とか「邪魔だからあっちに行って!」とか言いませんからこれからも小笠原の海でたくさん会えるように大切に見守りたいです。

小笠原では何処かしこに居る珍しくないユウゼンさん!

- チョウチョウウオ科のお魚さんで唯一の日本固有種とされているスズキ目チョウチョウウオ科チョウチョウウオ属のユウゼンさんですが体側にある網目模様に由来する名前が付いています・・・そんな珍しいユウゼンさんなので最初の頃は「おお!ユウゼンさんだ!」とパシャパシャ写真を撮っていたのですが小笠原では何処かしこに出現しだんだん有難味を感じなくなってしまうユウゼンさんなのです・・・ユウゼンさんも好奇心が強いのでダイバーにどんどん近づいてくれますし有難味が薄れるなんてユウゼンさんには申し訳ないのですが本当に小笠原は贅沢なダイビングポイントです・・・小さなおちょぼ口と好奇心旺盛なクリクリっとした眼のユウゼンさんに見つめられるとたまらなく幸せなのですが。

- 全長は約15cmほどで背鰭の後縁が垂直にズドンと落ちていて体形が四角形に見えるユウゼンさんですがチョウチョウウオ科では珍しく全身が黒色で地味な色合いなのです・・・でもよく見ると体側には淡い白の横帯があり鱗の縁には非常に小さい白い斑点が散りばめられ背鰭後方と尾鰭と臀鰭の縁は黄色で繊細なお洒落をしています・・・性格は別として姿形は控えめでシックで優雅なユウゼンさんなのです・・・それからユウゼンさんによく似た種としてはイースターアイランド・バタフライフィッシュという方がイースター島の固有種としています・・・イースターアイランド・バタフライフィッシュは胸鰭と尾鰭以外の鰭の縁が白く身体は黒く地味な色をしていますが好奇心が強くそんな所もユーゼンさんと一緒です。

- 普段ユウゼンさんはペアでいることが多く大きな群れを作りませんが2月から4月にかけての小笠原では30~100以上の群れを作って泳いでいることがあるそうです・・・これはユウゼン玉と呼ばれていて群れる理由はまだ謎に包まれていますがそんな群れを是非見てみたいのものです・・・でも2月から4月にかけてというと小笠原でも水温はそんなに高くなく私はちょっと寒いのが苦手なのでこの時期は潜ることは今の所無いです・・・下の写真はアジアコショウダイさんがクリーニングステーションでホンソメワケベラさんにクリーニングをしてもらっている所に現れた若いユウゼンさんです・・・「ホンソメワケベラさん早くきれいにしてくれないかなあ?かゆいんだよなあ!」とのんびり待っているアジアコショウダイさんの老いた表情を背景に「ちょっと大きくなったよね!僕を綺麗に撮って頂戴!」とやって来た若いユウゼンさんの表情の対比が何故か楽しい私です。

- 若いユウゼンさんを見ていると若さの素晴らしさを感じますが若さはエネルギーと希望をもたらしてくれ新たな冒険への扉を開いてくれます・・・若さは一瞬かもしれませんがその瞬間を大切に楽しみ日々年を重ねることで経験による知識や洞察力や人生の喜びそして人との繋がりを大切にできるようになります・・・明日より今日は絶対若いのですから若さをポジティブな視点でとらえ常に新たな目標を設定し年を重ねたいものです・・・チョウチョウウオさんは世界で100種類以上日本でも約50種類ほど見られ英語ではバタフライフィッシュとよばれています・・・バタフライと言っても水泳のバタフライではなく身体を蝶のようにひらひらと揺らしながら優雅に泳ぐのが特徴です・・・チョウチョウウオさんが水泳のバタフライの様に激しく泳いでいたらちょっとおかしいですよね。

- 色鮮やかなチョウチョウウオさんの仲間がたくさん見られる小笠原の海でユウゼンさんは何故か全身真っ黒な体で地味なのですが不思議と私の目に留まります・・・よく見ると真っ黒な体は白い縁どりのウロコ模様になっており着物などに用いる日本伝統の染め物の「友禅」に似ているのですが友禅のことをよく知らない私でもこのシックな模様が気になるのは私が日本人だからでしょうか?・・・ユウゼンさんは御覧の通り派手さはないものの渋い色合いの落ち着いた雰囲気に黄色く縁取られた尾鰭がアクセントになっています・・・日本の固有種でシックで和風なユウゼンさんは私の好みなのですがそんなユウゼン柄がまだ不完全なおちびさんが背鰭をピンととがらせながら一生懸命泳いできました・・・ちょっとピンボケになってしまい上の写真のおちびさんはちょっと眠そうな眼をしていますが警戒心が薄く気が強いのでダイバーに向かって泳いできます。

- 潮通しの良い水深1-30mのサンゴ礁や岩礁域に住んでいるユウゼンさんは雑食性でプランクトンや岩についている藻などを食ますが他のお魚さんの卵を食べることもあります・・・実際ロクセンスズメダイさんがサンゴや岩に産み付けた卵をユウゼンさんはツンツンとついばんで食べてしまうのです・・・そんなユウゼンさんがユウゼン玉になって襲ってきたらロクセンスズメダイさんにとっては「もう集団でそんなことをするのは勘弁してくださいよ!」と言いたくなる大災難ですね・・・また大きいユウゼン玉ができると何故かヘラヤガラさんという顔の長いお魚さんがユウゼン玉の中にヌ~っと割って入ってきます・・・ヘラヤガラさんは普段から他の大きなお魚さんにくっついて泳いでいますがこれは大きなお魚さんに身を隠し餌となる小魚を狙っているからなのだそうです・・・大きなユウゼン玉はヘラヤガラさんにとってかっこうの隠れ家になるようです。

- ユウゼンさんは日本の中でも主に伊豆諸島と小笠原諸島が分布地になっており南大東島などでも見られます・・・それ以外の地域では稀に見られることもあるようですが非常にレアなケースでダイバーが潜って普通に見られるのは八丈島と小笠原といった感じでしょうか・・・本当に小笠原では何処に行ってもお目にかかれるなんて贅沢な話ですよね・・・ユウゼンさんは警戒心が薄く気が強い面もあるので私が写真を撮っていると「何してるの何してるの?写真撮ってるんだったら私たちもきれいに撮って!」という感じでヒラヒラヒラヒラとまとわりついてきます・・・ちなみに「京友禅」は柔らかい色調を好み何色が基調になっているのか判別しにくいほどの多彩な色を使っていながら配色に神経が使われ上品で華やかで高度に様式化された文様を得意としています・・・「加賀友禅」は加賀五彩(臙脂、黄土、古代紫、草緑、藍)特に紅色や紫や緑などの深みがあって豪奢な色調が基調となり優雅で艶やかで有名な「虫喰い」などに代表される写実的な表現を得意としています・・・「東京友禅」の特徴は江戸の街の町人文化を背景とした渋く落ち着いた色合いの中にも都会的センスの洒落感が漂う作風が特徴とされます。

間違って自分の子供を食べないでねユカタハタさん! 小笠原

- 岩穴の陰からこちらの様子を伺っているのはちょっと頭が大きく上顎骨は目の後ろを越えて口も大きく下顎が突き出した可愛い顔のスズキ目ハタ科ユカタハタ属のユカタハタさんです・・・サンゴ礁や岩礁の開けた場所を好むユカタハタさんの頭部背側の輪郭は平らで目の間はわずかに凸状で前鰓蓋骨は丸く下端は肉厚で縁は鋸歯状になっています・・・ユカタハタさんの鰭は大きく背鰭と臀鰭は尾鰭付近まで長く伸びていて尾鰭は団扇型で背鰭棘の間の膜は凹んでいるのが特徴です・・・ユカタハタさんはこの大きな鰭で水を捉えて急な加速をし大きな口を使って一瞬で獲物を捕らえるのですがユカタハタさんはキンギョハナダイさん等の小魚さんから甲殻類や頭足類を食べています・・・ユカタハタさんの幼魚は体色がキンギョハナダイさんに似たオレンジから黄色で青色の斑点は少ないのですがキンギョハナダイさんを餌として狙っている成魚に食べられることは無いのでしょうか?

- 全長は最大50 cmくらいのユカタハタさんの体色はオレンジがかった赤から赤褐色で体色変化は大きいのですが体や鰭には黒く縁どられた明るい青色の小斑点が散らばりまた海中では白色の斜帯が現れる場合もあります・・・この写真のユカタハタさんにもちょっと白色の斜帯が現れているように見えますね・・・この明るい青色の小斑点模様はバラハタさんにも似ていますがバラハタさんの尾鰭は三日月形になっていますので団扇型の尾鰭のユカタハタさんとは区別できます・・・でもこの写真のユカタハタさんでは全身が写っていないのでその特徴はわかりませんけど!・・・ユカタハタさんの雄は2~12匹の雌から成るハーレムで縄張りを張りますが雌もそれぞれが小さな縄張りを持っており雄は縄張り内を巡回し出会った雌とあいさつを交わしながら仲良く並行して泳ぎます・・・やはりユカタハタさんもスキンシップを大切にするようですがスキンシップは心の安定につながるのでしょうか?

群れているよく似たお魚さん達!誰がヨスジフエダイさん? 小笠原

- 今日もいました綺麗なヨスジのはいったお洒落なお魚さん達・・・気持ちよさそうにボニンブルーの海を並んで仲良く泳いでいるのはスズキ目フエダイ科フエダイ属のヨスジフエダイさん達です・・・よく見ると岩陰にはイセエビさんが隠れていますしヨスジフエダイさん達の顔の前にいる小さなお魚さんはスカシテンジクダイさんかキンメモドキさんか?・・・よくわかりませんが色合いからしてキンメモドキさんでしょうか?・・・ヨスジフエダイさんは頭部背側の輪郭は急峻で吻はやや突出しています・・・尾鰭は中央がわずかに凹んだ形状を示しますがやはりヨスジフエダイさんだと区別するにはこの体側にある黒く縁取られた明るい青色の4本の縦線です・・・いつ見てもシャープなこの4本線は綺麗な黄色の身体に映えて見事としか言いようがないですね。

- ヨスジフエダイさんの背中と側面は明るい黄色で腹側にいたるにつれて白色となりますが4本の青色の縞よりもさらに腹側には淡い灰色の縦帯が数本存在します・・・近くで見るとわかりますが写真でもわかりますかね?・・・それからヨスジフエダイさんのほとんどの鰭は黄色ですが腹部には微小な赤い斑点があり薄っすらと赤く見えます・・・よく似ているスズキ目フエダイ科フエダイ属のロクセンフエダイさんは体側面の青色縞が5本である点でヨスジフエダイさんと区別できます・・・ロクセンフエダイさんは体側面の青色縞が5本なのに何故ロクセンと呼ばれるのでしょうか?・・・よくよく見るとロクセンフエダイさんの鰓の付近には短い線がありこれも数えて6本なのかもしれません・・・ロクセンフエダイさんはヨスジフエダイさんの群れの中にいる事がよくありますので細かく見て行けば写真の中にもロクセンフエダイさん紛れ込んでいるかもしれませんね・・・ちなみにヨスジフエダイさんの幼魚は背中に黒い斑点がみられることもあります。

- 全長数十cm~1mを超える大型魚が多いグループのフエダイ科の中で25cm程度のヨスジフエダイさんは最も広範囲に生息する種のひとつでいろいろな所でよく見かけます・・・フエダイ科の他の種と同様ヨスジフエダイさんはサンゴ礁に生息し礁の外周部の水深60 mより浅い海域で見られます・・・日中にサンゴの周りや洞窟や廃船の周りなどで大きな群れを作って泳ぐことが多いのですがヨスジフエダイさんの幼魚は比較的内湾にいることが多いようです・・・やはりおちびさんは流れの少ない比較的安全な所が好きなのでしょうか?・・・ヨスジフエダイさんは基本的には肉食でお魚さん甲殻類を食べますが藻類も食べなど多様性に富んでいます・・・でも食性の中身は加齢や生息域などによっても変化するそうです・・・ヨスジフエダイさんも人間と一緒で年を取ると肉食から野菜食に変わるのでしょうか?

- ヨスジフエダイさんの群れに紛れ込むことが多いヒメジさんはヨスジフエダイさんとほぼ同一の体色をしておりヨスジフエダイさんの群れに紛れ込むことで獲物から自身を守っていると考えられています・・・確かにヒメジさんはヨスジフエダイさんと一緒に泳いでいることが多く色がよく似ているので気が付かないことも多いです・・・下の写真ではヨスジフエダイさんだけでなくヒメジさんもノコギリダイさんも一緒に泳いでいますし何故かキイロハギさんも一緒にいます・・・身体の色が同じ黄色なのでみなさん気が合うのでしょうか?・・・もう一枚下の写真の右下に居る2匹のお魚さんはコバンヒメジさんでしょうか?・・・ちなみにヨスジフエダイさんの旬は春〜夏にかけてで鱗はやや硬いが取りやすく皮は丈夫で破れにくいそうです・・・年間を通して味が良くほどよい繊維質で水分が少ない白身で血合いが美しいそうです。

あれ?君ヨスジフエダイさんと違うよね!

- いつ見ても綺麗なボニンブルーの海に今年もたくさん群れて映えているのはスズキ目フエダイ科フエダイ属のヨスジフエダイさん達です・・・ヨスジフエダイさんは最大で全長50 cmにもなりますが私がよく見かけるのは体長25 cmほどの群れです・・・ヨスジフエダイさんって小さくて可愛いというイメージですが全長50cmのヨスジフエダイさんってちょっと大きすぎませんか?・・・ヨスジフエダイさんの体高はやや高く見ての通り吻はやや突出しています・・・下の写真のヨスジフエダイさん達も皆さんこちらを向いて口を尖らせているので何か文句を言いたげのように見えます・・・言いたいことが有ったら心にとどめずはっきりと伝えた方がヨスジフエダイさんも精神的にいいと思いますよ。

- ヨスジフエダイさんの尾鰭は中央がわずかに凹んだ形状をしていますが背中と側面は明るい黄色で腹側にいたるにつれて白色となっていきます・・・体の側面には黒く縁取られた明るい青色の縦線が4本入っているヨスジフエダイさんですがこの青色の縞よりもさらに腹側には淡い灰色の縦帯が数本存在します・・・ヨスジフエダイさんのほとんどの鰭は黄色く腹部には微小な赤い斑点があるので薄く赤く見えます・・・ちなみにヨスジフエダイさんの幼魚は背中に黒い斑点がみられることがあります・・・ヨスジフエダイさんは基本的に肉食ですがお魚さんやエビさんカニさん等だけではなく藻類も食べるそうです・・・でも加齢や生息域などによっても食性は変化するようでやっぱりヨスジフエダイさんも人間と一緒で年と共に食べるものが変わっていくのですね。

- 一番上の写真にも写っていますが上の写真の右側にも違うお魚さんがとぼけた顔で写りこんでいます・・・パッと見ただけでは同じ仲間のように見えますが背中の筋模様が違いますからこれはタイ目フエフキダイ科ノコギリダイ属のノコギリダイさんですね・・・ノコギリダイさんの全長は通常20 cmですが最大で30 cmほどに成長します・・・体は側扁しヨスジフエダイさんの様に口先は尖っていて体色は銀灰色で側面に金色の線がありその上に暗色の線があります・・・ノコギリダイさんの鰭はピンクがかった色合いをしており上唇には黄色の線があり胸鰭の付け根と鰓蓋縁は黄色くなっています・・・ノコギリダイさんは背鰭後部下方に黄色い斑点があって目はかなり大きいのが特徴です・・・下の写真では明らかに違う種類のお魚さんも仲良く泳いでいます。

- 海の中でヨスジフエダイさん達が群れているとこの黄色とブルーの縞々がよく目立って華やかさがありますがよく似た同属種のロクセンフエダイさんは体側面の青色の縞が5本である点でヨスジフエダイさんと区別できます・・・なんでロクセンフエダイさんなのに縞が5本しかないのと思ったら鰓の辺りに短い線が1本あるからだそうでそうなると確かにロクセンですね・・・それとヨスジフエダイさんはお腹の辺りが白いのに対してロクセンフエダイさんはお腹の辺りも黄色く全体が黄色になっています・・・さらにヨスジフエダイさんに酷似なのがベンガルフエダイさんでどちらも側面に4本の縞が入っていて見た目はほとんど一緒なのですが違いはお腹の白いところです・・・ヨスジフエダイさんは淡い灰色の縦帯が数本入っていますがベンガルフエダイさんには縞は無く白くなっています。

- 下の写真はヨスジフエダイさんだけでなくキンセンアカヒメジさんやノコギリダイさんも混じってみんな仲良く泳いでいるので遠目で見ていると種類が混じっているのかどうかよくわからないですよね・・・キンセンアカヒメジさんはヨスジフエダイさんとほぼ同一の体色をもちヨスジフエダイさんの群れに紛れ込むことで獲物から身を守っていると考えられています・・・確かにキンセンアカヒメジさんはヨスジフエダイさんによく似せています・・・ヨスジフエダイさんは異なる特性や特徴を持つものとの共存ができ異なる価値観や背景を受入れ融合させることができています・・・本質的な多様性を理解すれば素晴らしいイノベーションが生まれ異なる視点からのアプローチは問題解決の速度を向上させます・・・社会的な公正と平等を促進するためにも異なる人々のニーズや権利を尊重した環境を作ることそのことが益々重要になってきますからヨスジフエダイさんを見習いたいものです。

コメント