- アーリーリタイア後、時間に余裕ができたので、久しぶりに昔取った水中写真を見なおしていました。さまざまな思い出がよみがえってきます。また潜りに行きたい!!時間に余裕があるっていいですね。これは、四国の高知県大月町 柏島で撮った水中写真です。皆様ご存じの通りここはマクロの被写体がたくさんいて、マクロ好きにはたまらないポイントです。この時は柏島ダイビングサービスSeaZooさんにお世話になりました。久しぶりにSeaZooさんのブログを除きましたがオーナーさんも奥様も昔のままでした。でも建物は随分立派になっていました(すごい!)。当時は大変お世話になりました。ありがとうございました。 柏島で出会える生き物達のPhotoと情報です。行く時の参考にしてください。お世話になったSeaZooさんのリンクです。柏島ダイビングサービスSEAZOO 参考にしてください。

寝ぼけ眼だけどアオウミガメさんの澄み切った眼!

- 今日も澄み切ったとても良い天気の柏島の明るい青い海の中で小さなお魚さん達が元気に楽しく遊んでいます・・・そんな気持ちの良いきれいな海に中でカメ目ウミガメ科アオウミガメ属のアオウミガメさんがサンゴの日傘の下でお昼寝をしていました・・・これだけ天気がいいと透き通った海のブルーが眩しくてアオウミガメさんも日傘なしではとてもとても快適に過ごせないですね・・・日差しを遮る絶好のお昼寝場所で寛いでいたアオウミガメさんですが残念ながら私に見つかってしまいました・・・「あれ?人間に見つかっちゃった!お昼寝にちょうどいい眩しい日差しを遮る場所をせっかく見つけたと思ってたのに!見られてると落ち着かないから他の場所に移動しようかな?」・・・ごめんねアオウミガメさん!せっかく寛いでいるところを邪魔しちゃったね!

- 「いいよ!別に!実はちょっと狭いかなと思ってもいたしちょうどいい機会だ!もっとお昼寝にいい秘密の場所を知ってるからそっちに移動するよ!・・・君には教えてあげないけどね」・・・なかなか前向きな考えのアオウミガメさんですが寝ぼけているのか頭をごつんとサンゴの日傘にぶつけてしまいました・・・「いてて!ちょっと恥ずかしいところを見られてしまったなあ・・・でも大丈夫だよ!僕の頭は石頭だから」・・・またもや前向きな考えのこのカメさんですがアオウミガメさんは熱帯から亜熱帯の海洋の比較的水深の浅い沿岸域で暮らしています・・・これはアオウミガメさんの主な食物である海草や海藻が生育可能な領域であることによるそうです・・・またアオウミガメさんのおちびさんは外洋の表層に浮遊する藻類などに隠れて生活し甲長30cmまで成長すると沿岸域へ侵入しそこで生活するようになると考えられています。

- ご存知かと思いますがアオウミガメさんの特徴は①嘴がタイマイさんの様に尖っていない②目の後ろ側の黒いウロコが4枚ありさらにその後ろ側に細かいウロコがたくさんある③下あごは白く模様が無い④最後の写真でわかりますが甲羅の後ろ半分の縁がギザギザ飛び出ていないというのが特徴です・・・「それじゃあそろそろ移動するか!よっこいしょっ!」とサンゴの日傘の下からアオウミガメさんが出てきました・・・アオウミガメさんのちょうど頭の真上に遠くかすんで見えるのはフタスジリュウキュウスズメダイさんですかね?・・・それにしてもアオウミガメさんの瞳って澄みきっていますがこの瞳に見つめられると私の心の底を覗かれている様で・・・別に悪い事をしてるわけでは無いのですが何故か日々反省です!

- 小笠原諸島では主に6月中旬から7月中旬頃夜間に砂浜にあるアダンなどの低木の下に穴を掘り産卵しますが産卵巣はまず前肢で全身が隠れるほどの深い窪みを掘りそして後肢を使って深い穴を掘ります・・・その姿は本当に一生懸命で健気でアオウミガメさんが無事卵を産めるようにそっと遠くから見つめていたことがあります・・・その時とは違って海の中ではサンゴの上などでのんびりと過ごしているアオウミガメさんですが一旦泳ぎだすとさすがに早いですね・・・スイスイス―イと颯爽と大海原に飛び出していきました・・・アオウミガメさんがさっき言っていた秘密の隠れ家は何処にあるのでしょうか?・・・アオウミガメさんまたいつかお会いできたらいいですね・・・今度はゆっくりと語り合いたいものです・・・よく見ると左腕の付け根に丸い模様がありますから「あ!あの時のアオウミガメさんだ!」ってわかりますよね。

綺麗な円らな瞳で何を想うのかアオサハギさんのおちびさんは? 柏島

- 潜っていると時々目の前をヨチヨチ!ヨチヨチ!とぎこちなく横切る小さな丸いものが泳いでいることがありませんか?・・・ダイビング中にそんな小さな丸いものに気が付いたら一旦立ち止まってよく観察してみてください!・・・もしかしたらそれはカワハギさんの赤ちゃんだったりするかもしれません・・・この写真のお魚さんもまだ泳ぎに慣れていないのか頼りない動きで辺りをヨチヨチ動き回っている1cmにも満たないフグ目カワハギ科アオサハギ属のアオサハギさんの赤ちゃんでした・・・アオサハギさんの赤ちゃんは好奇心が旺盛なようで辺りを行ったり来たりしながら私の方に少しずつではありますが「何だろうこの大きなものは?」と興味津々で近づいて来ました・・・その頼りなく泳ぎ回る姿と真剣な眼付は愛らしい限りで思わずがんばれ!と応援したくなる健気さを感じました。

- アオサハギさんの赤ちゃんの様にお魚さんのおちびさんは可愛い子が多いのに大きくなると不気味というのは失礼ですがごっつくなって厳つい風貌になるのは何故なんでしょうか?・・・やはり人生経験を積んで試練を乗り切って生き抜いてきたからこその風貌の変化なのでしょうか?・・・確かに大人になってもこの可愛さだと周りに威厳を保てないかもしれませんね?・・・アオサハギさんの赤ちゃんは水深の浅い岩礁や内湾などで海藻類やウミトサカ類やサンゴ類などのそばを着かず離れずでチョロチョロチョロと動き回っています・・・そんなアオサハギさんの赤ちゃんは眠る時には海藻やウミトサカやサンゴのポリプ等を口で咥えて流されないようにして眠るとのことです・・・一所懸命歯を食いしばって流されないようにして眠っている姿を想像するとたまりませんね。

- アオサハギさんの赤ちゃんは体の色を生息する周囲の色に似せているようで白ぽい色から黄色味の強いものまで幾つかのバリエーションがあります・・・確かに上下の写真では体の色が随分違いますね・・・アオサハギさんは他のカワハギさんの仲間と比べて体が丸みを帯びていて扁平したその体の側面には連続した点で作られた細い縦線が複数あります・・・アオサハギさんは成魚でも5〜6cmの小型種で各鰭は透明になっていて腹部が大きく膨らんでオスはお腹が青色になっています・・・体側に斑ら模様がある個体もいればそれが明確では無い個体もいたり顔には眼から放射状に伸びた線が見られたりする場合もあり様々です・・・このアオサハギさんのおちびさんの小さくって丸くってクリクリっとした綺麗なエメラルドグリーンの円らな瞳を見ていると末永く生き延びれるようにと陰ながら応援したくなります。

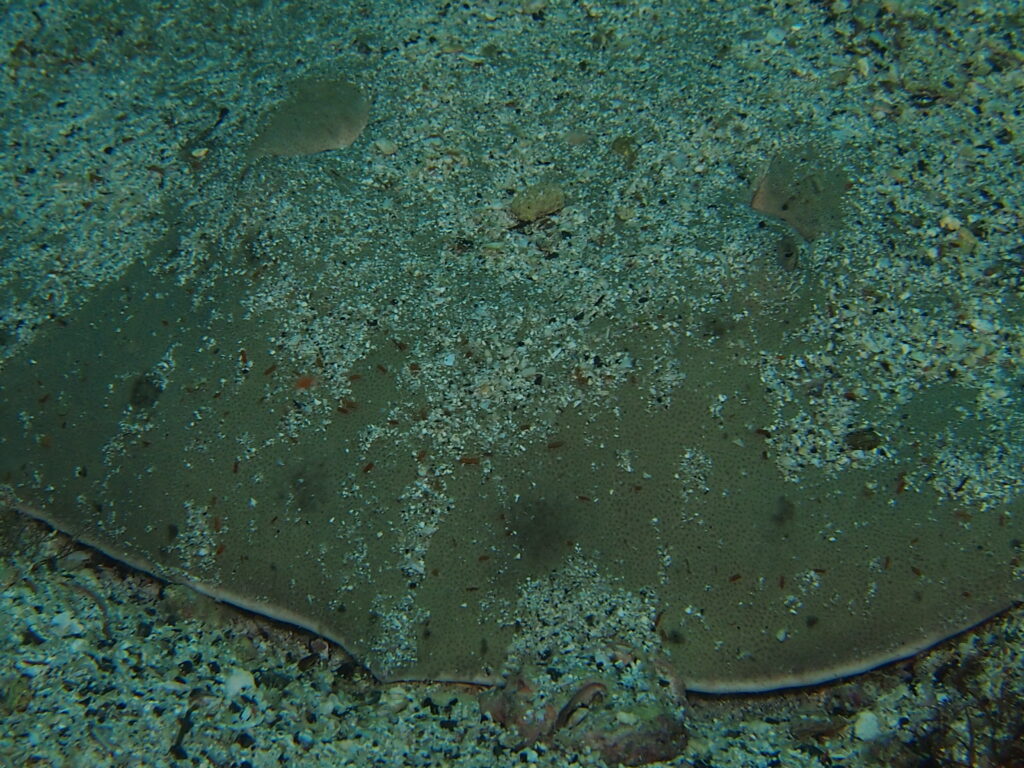

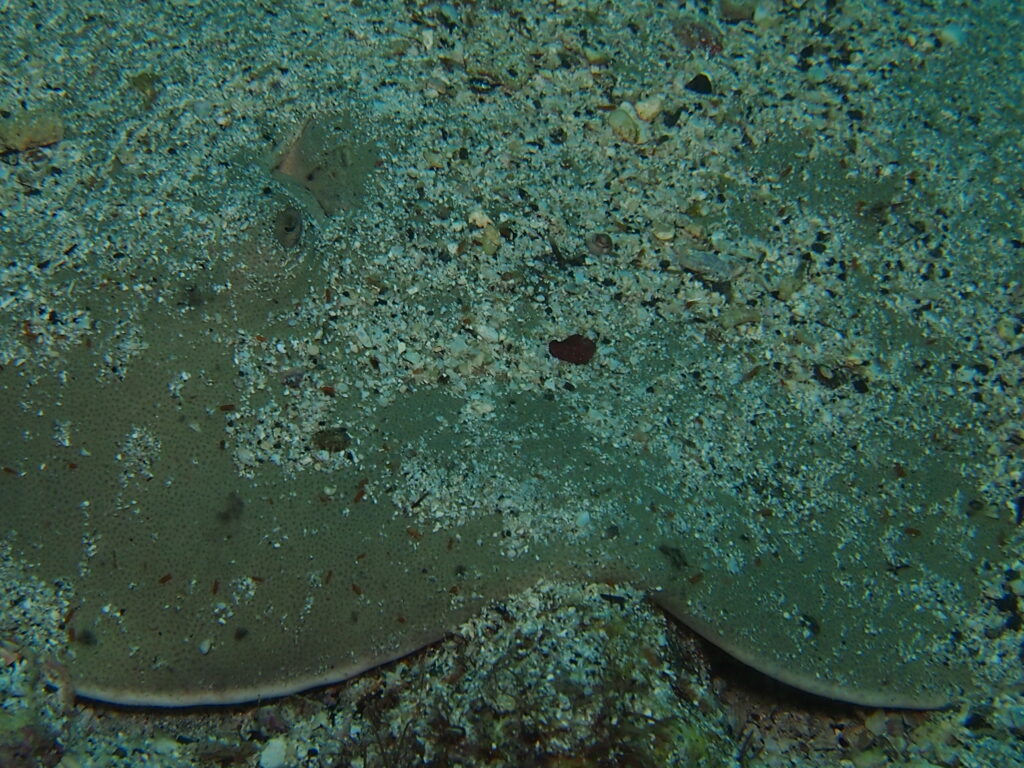

アカエイさんですか?砂が目に入りそうですけど大丈夫?

- あれ?砂の中に何かいます!もしかしてトビエイ目アカエイ科アカエイ属のアカエイさんですかね?・・・砂の中からちょっと眼が見えますが眼をつむって眠っているようです・・・アカエイさんは自分では上手に潜っているつもりなのでしょうがこのアカエイさんの性格なのでしょうが若干雑な気がします!・・・それにしてもこんなに砂まみれになって目の中に砂が入らないのでしょうか?・・・人間だったら目の中に砂が入ってたまらないと思うのですが流石アカエイさんですね邪魔をしないようにそっと撮影いたしましょう・・・アカエイさんは最大幅1.5mに達するエイさんで体は上から押しつぶされたように平たく座布団のような形をしています・・・アカエイさんの左右の胸鰭は緩やかな曲線を描いていますが吻は尖っています・・・確かに下の写真のアカエイさんの口の辺り尖っていますね。

- アカエイさんの背面は赤褐色~灰褐色で腹面は白いのですが鰭や尾など辺縁部が黄色~橙色になる点で近縁種と区別ができます・・・でも写真の様に砂の中に潜っているとわからないですね・・・アカエイさんは背面に目があり噴水孔が目の後方に近接して開いていて鼻孔や口や鰓裂また総排出腔などは腹面にあります・・・体表はほとんど滑らかなのですが背中の正中線付近には小さな棘が並んでいて尾にも短い棘が列を成して並んでいます・・・さらに中ほどには数十cmほどの長い棘があり尾を鞭のように払って刺そうとします・・・この長い棘には毒腺があり刺されると激痛に襲われ数週間も痛みが続いたりアナフィラキシーショックで死亡することもあります・・・棘には鋸歯状の返しもあり一度刺さるとなかなか抜きづらく刺されたらまず毒を絞り患部を水または湯で洗い流した後早急に病院で治療を受ける必要があります・・・なお生体が死んでも毒は消えないので浜辺に打ち上げられたアカエイさんを踏んだりしないように注意しましょう。

- それからアカエイさんの繁殖形態は卵胎生でメスは交尾後に体内で卵を孵化させ春から夏にかけて浅海で5~10匹のおちびさんを出産します・・・おちびさんの大きさは体長10cmほどで背面も腹面も一様に淡褐色になっていて体型は親と同じで想像するにミニチュアのエイさんの模型のようで可愛いですね・・・私が何枚もアカエイさんを撮影していたら「もうせっかく寝ているのにうるさいなあ!ゆっくり寝てられないじゃないか!」ってごそごそと動いて砂の中から出てきました・・・アカエイさん寝ているところをお邪魔してごめんなさい・・・これ以上近づくとボワッと砂を巻き上げながらどこかへ逃げてしまいますので機嫌を損ねない様に向こうに行きます・・・ちなみにマンタさんは非常に大きな翼状のひれを持ち最大で7メートル以上に成長することがあります・・・ノコギリエイさんはノコギリのような長い鼻先が特徴的でこの鼻先を使って砂の中から餌を探します・・・ヒラタエイさんは平らな体と尾に毒針を持ち砂の中に潜んで餌を待つことが多く誤って踏むと刺されることがあります・・・ウシエイさんは広い胸鰭が牛の角のように見えるためこの名前がついています。

アカスジウミタケハゼさんのキラキラ光る背鰭!

- 珊瑚の上に乗ってのんびりと寛いでいる事が多いこの小さなハゼさんはスズキ目ハゼ科のアカスジウミタケハゼさんです・・・キョトンとした眼で何か考え事をしているようですが何か気になる事でもあるのでしょうか?・・・お昼ごはんは何にしようかな?なんて考えているのでしょうか?それとも今後の人生(魚生)について考えているのでしょうか?・・・アカスジウミタケハゼさんは透明な体に赤色の線がはいっていて体高が低く背鰭には黒い斑点がありません・・・この写真のお魚さんはアカスジウミタケハゼさんだと思うのですが違いますでしょうか?

- 上から撮ったこの写真ではわかりずらいですがよく似たセボシウミタケハゼさんの第一背鰭の付け根付近には黒色斑がありますからセボシウミタケハゼさんとは違いますよね・・・でもセボシウミタケハゼさんの背鰭の付け根付近の黒色斑は薄いものもいるので見分けはなかなか難しいです・・・またセボシウミタケハゼさんは体高が高いのですがアカスジウミタケハゼさんは低いので区別できますがやっぱりこの写真では区別は難しいです・・・横からの写真も撮ったら良かったのですが申し訳ございません。

- アカスジウミタケハゼさんは小さくてピントを合わせにくいのですがあまり動かないので比較的撮影はしやすいお魚さんです・・・でも当然ながらあまり気にせず無頓着に近寄るとアカスジウミタケハゼさんもびっくりしてピピッと動いて逃げてしまいます・・・アカスジウミタケハゼさんは見失ってもまた元の所に戻ってくることが多いのですがそれでも驚かさないようにそおっと近づくのがエチケットだと思います・・・そうすればアカスジウミタケハゼさんものんびりと過ごすことができ透明な体にこの惚けた様な大きな目の顔がじっくり見えますよ~!

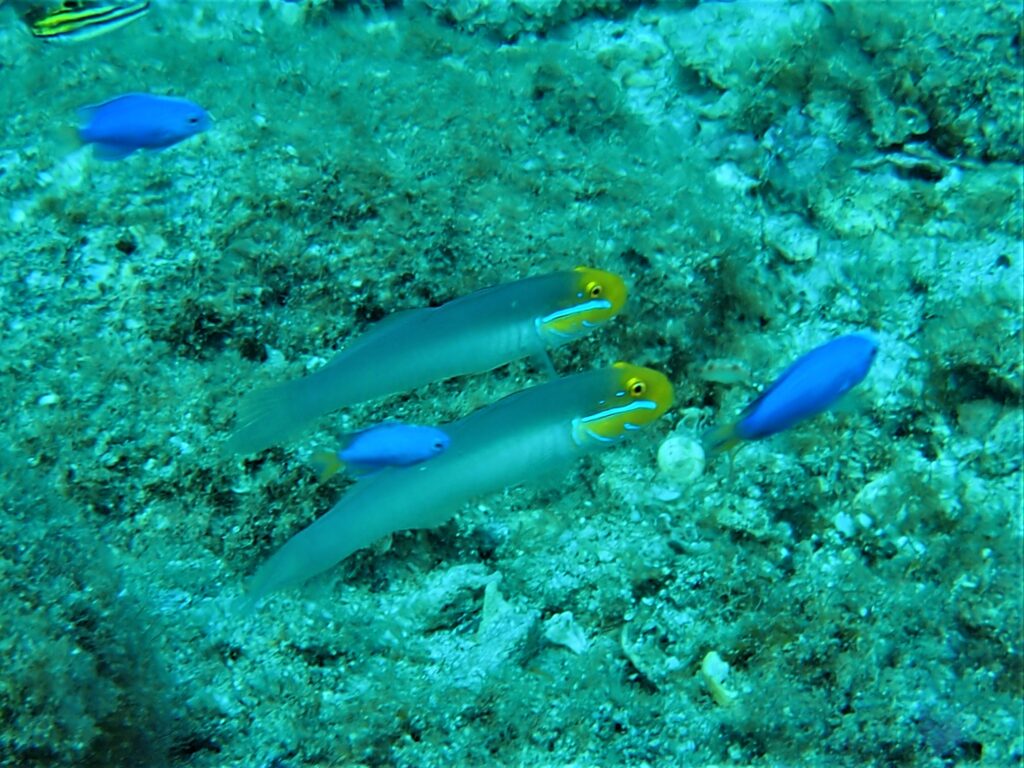

アカハチハゼさんは頭が黄色いのになぜアカハチさん? 柏島

- ソラスズメダイさんと一緒にペアで仲良く右側を向いているのは浅い海の岩礁やサンゴ礁で暮らしているスズキ目ハゼ科クロイトハゼ属のアカハチハゼさんです・・・アカハチハゼさんの名前の由来は赤い鉢のハゼさんという意味だそうですがアカハチハゼさんの頭はどう見ても綺麗な黄色ですよね?・・・アカハチハゼさん赤くないのに何故アカハチハゼさんと言う名前なのでしょうか?・・・そうなんです海の中で生きている時のアカハチハゼさんは写真の様に黄色い頭をしているのですが実は死んだ後にアカハチハゼさんの頭は赤くなるのです・・・何故赤くなるのか不思議ですがこの事が名前の由来になっているというのが有力な説のようです・・・釣り人がアカハチさんを釣り上げた後死んでしまったアカハチさんを見て「あれ?頭が赤くなってる!」という事で名前を付けたのでしょうか?

- 何が気になるのかお魚さん達は右側を向いていますがアカハチハゼさんの大きさは15cm程度で体型は細長い円筒状で上顎は下顎より長く口が丸みを帯びています・・・アカハチハゼさんは体が白色で頭が黄色く目の下には黄色い頭に映えるシャープで鮮やかな青い縦線が入っています・・・そしてアカハチハゼさんの幼魚は頭部だけではなく背鰭や胸鰭や腹鰭・尻鰭・尾鰭の各鰭が黄色に染まっているそうです・・・まだ見たことは無いですが写真のアカハチハゼさんを小型にして各鰭を黄色く染めたおチビちゃんを想像するとかなり可愛くて綺麗な感じがします・・・一度おちびさんを拝見したいものです・・・アカハチハゼさんは死サンゴの欠片が転がっているような砂底や礫底を好み単独か雌雄のペアで暮らしていますがアカハチハゼさんは砂底などを掘って作った巣穴の周りに縄張りを持ち驚くとサッと巣穴に素早く逃げ込みます。

- ダイビング中に見かけるアカハチハゼさんは単独では無く写真の様にいつもペアで泳いでいるような気がしますが仲がいいんですね・・・アカハチハゼさんは肉食性で小型の魚類や魚の卵やエビさんやカニさんなどの小型甲殻類を食べますが餌は砂ごと口に含み鰓でこし取った後砂だけを鰓からフンっと上手に吐き出します・・・それからアカハチハゼさんとよく似たアオハチハゼさんと言う方もいますがアオハチハゼさんは頭部が黄色くありませんので容易に区別できます・・・またアオハチハゼさんは頬のあたりにある太い青い線とその上下にある黄色の線が特徴で警戒心はそんなに高くないハゼさんなのですがアオハチハゼさんはアカハチハゼさんより深めのところに住んでいます。

アカホシカクレエビさんが森の中を散歩中!

- 下の写真のようにイソギンチャクさんの森の中に写っているアカホシカクレエビさん達はよく似た種類が多くて迷ってしまいませんか?・・・背中の斑紋の色や手の色がちょっと違っていたり白い筋があったり体の斑紋の色が違ったりでよくわかりません!・・・ぱっと見た感じみんな同じに見えてどこが違うのって思うのですがアカホシカクレエビさん本人に言わせれば「全然違うやん!どこ見てるの?」っていうことになるのでしょう・・・アカホシカクレエビさん私の勉強不足ですみません・・・イソギンチャクさんと仲良く共生する可憐なアカホシカクレエビさんはハサミ手を使ってお魚さんをきれいにクリーニングしますが自身の体も綺麗なエビさんですが周りのお魚さんも綺麗にするなんて素敵なアカホシカクレエビさんです・・・このクリーニングですがアカホシカクレエビさんにとってはちょっとした食事のつもりなのでしょうがお魚さんにとっては死活問題で変な寄生虫にやられてしまわないようにエビさんにしっかりとお掃除してもらいましょう!

- 他のよく似た種類のエビさんとの識別ポイントの一つは「腰」にある大きな斑紋になりますがアカホシカクレエビさんの幼体やオスはちょっと色味が違うことがあったりします・・・せっかくの識別ポイントなのではっきりとして欲しいのですが困ったものです・・・名前もよく似たニセアカホシカクレエビさんというエビさんがいるのですがアカホシカクレエビさんより熱帯系で沖縄を含む西部太平洋に分布しています・・・パラオクサビライシやナガレハナサンゴでよく見られ赤星ならぬ青星の模様が美しいのがニセアカホシカクレエビさんです・・・この写真のエビさんの斑紋は赤いのでニセアカホシカクレエビさんではないですね・・・よく似たハクセンアカホシカクレエビさんはパッと見ただけではアカホシカクレエビさんと見分けがつきませんが「胸」のあたりをグルリと一周する白い線がありますのでこれが一番の区別ポイントとなります・・・この写真のエビさんにはグルリと一周する白い線はありませんからハクセンアカホシカクレエビさんではないですね・・・ハクセンアカホシカクレエビさんはほとんどの場合スナイソギンチャクの仲間に共生していますがこのスナイソギンチャクさんは普通のイソギンチャクさんより刺胞毒が強いので注意しましょう!

- 他にもよく似たオドリカクレエビさんがいますがこのオドリカクレエビさんは白い長い触覚とハサミ脚の先端だけが紫色なのが特長で体長3cm程のクリーナーシュリンプさんです・・・オドリカクレエビさんは胸脚を懸命に動かして揚力を得て体を浮かせてくねくね左右に体を捻って踊りますがその行動は自分が海のクリーニング屋であることを近づいてくるお魚さんへアピールする動きだそうです・・・それにしてもサンゴさんの上でゆらゆら腰を振って透明な体に白・赤・紫のコントラストがとてもお洒落なアカホシカクレエビさんの姿はなんとも可憐で優雅な雰囲気を醸し出しています・・・アカホシカクレエビさんはメスの方が体が大きくて模様も派手目なのでお洒落が大好きなようです・・・そんなメスに比べてオスは少し小さめで透明なところが多く色模様も地味めで奥ゆかしい感じですがどちらが好みかはその人次第ですね。

- それにしてもアカホシカクレエビさんと似たエビさんとの区別には困ってしまいます・・・記憶力が衰えてきた私にとって何度覚えても「あれ?この特徴はどのエビさんの特徴だったっけ?」となってしまいます・・・もう少しわかりやすい特徴をそれぞれのエビさん達が主張して欲しいものです・・・それでもう一度アカホシカクレエビさんと他の種類との識別ポイントをご紹介いたします・・・アカホシカクレエビさんは目と目の間に白い線で繋がっています・・・アカホシカクレエビさんは腰にある模様が白とオレンジの大きな斑紋になっています(なのですが幼体やオスはちょっと斑紋の色味が微妙に違うことがあるそうなので悩ましくて困ったものです)・・・ちなみにホンカクレエビさんは目と目の間は白い線で繋がっており腰にある斑紋は紫色です・・・ニセアカホシカクレエビさんは目と目の間は白い線で繋がっておらず腰にある斑紋は桃色です・・・ナデシコカクレエビさんは目と目の間は白い線で繋がっておらず腰にある斑紋は紫色です・・・ハクセンアカホシカクレエビさんは頭部の後に白い細いラインがありアカホシカクレエビさんとよく似ていますがこれで区別できます。・・・それにしてもアカホシカクレエビさんを見ていると脚を懸命に動かしながら体を浮かせてクネクネと左右に体を捻っていてまるで踊りを楽しんでいるようです。

コメント