テヅルモヅルエビさんって名前が言いにくい!(改)柏島

- テナガエビ科のテヅルモヅルエビさんは不思議な生き物のテヅルモヅルさんの中に住む小さなエビさんです・・・舌がうまく回らない名前を付けられていますがテヅルモヅルエビさんのメスは大きなもので1cmくらいオスは5mmくらいと小さくてズングリムックリの体形をした可愛いエビさんです・・・テヅルモヅルエビさんの体の色は宿主のテヅルモヅルさんに合わせた色をしていますが赤茶や緑がかった色合いが多いようです・・・下の写真の真ん中にテヅルモヅルエビさんがドンと居ますがよく見ると奥に小さな子供ですか?オスですか?よくわかりませんがもう一匹写っていました。

- ツルクモヒトデ目テヅルモヅル科のテヅルモヅルさんはウニさんやヒトデさんと同じ棘皮動物で細長く何回も分岐した腕が神経細胞のようにも植物の枝のようにも見えます・・・と言うか植物にしか見えないテヅルモヅルさんは無数の触手を絡ませるように動かしながら海中を滑らかに移動する様子は幻想的でさえあります・・・テヅルモヅルさんは漢字で手蔓藻蔓と書きますが見た目をそのまま名前にした感じの深海性の生物で蔓がもつれるように動く様子を表しているとも言われています・・・こんな不思議なテヅルモヅルさんを好んで住んでいるテヅルモヅルエビさんはちょっと変わり物なのでしょうか?

- テヅルモヅル科の種類は全部テヅルモヅルさんなのですが現在は約90種が所属しています・・・でもその生態はほとんど知られておらずただ一般的に知られていないだけで結構な種類があるのです・・・かなり古くから漁師の間で底引き網に掛かると複雑な腕先が蔓のように網に絡まって取れず力ずくで取るとボロボロと腕先が折れてしまって網に残るという厄介な嫌われ者だったようです・・・テヅルモヅルさんの生息域はその種類によって違うようですが比較的浅い水域に棲んでいる種類もいて日中は岩の隙間にはまっていることが多く隙間の奥の方に隠れています・・・テヅルモヅルさんは夜行性で夜間は餌を捕食するため体中の触手を広げて伸ばしているそうです・・・ライトを当てるとテヅルモヅルさんがじたばたじたばたしますが何とも言えない生物ですね。

- この写真に写っているテヅルモヅルエビさんはお腹が膨らんでいるように見えますがもしかして卵を抱えているのでしょうか?・・・それともテヅルモヅルエビさんには失礼なのですがただ単に食べ過ぎて太っているだけでしょうか?・・・食べ過ぎて太っているってそんなことはないですよね・・・きっと次の世代のためにテヅルモヅルエビさんのお母さんは頑張っているのでしょう!・・・話は変わりますがテヅルモヅルエビさんって見た感じちょっとセミの幼虫のような体形をしていてなんとも不思議なフォルムだと思いませんか?・・・そんなテヅルモヅルエビさんはズングリムックリとした体形に目はクリクリっとしていてなんとも可愛くて愛嬌のあるエビさんです・・・テヅルモヅルエビさんピントが合ってなくてすみません。

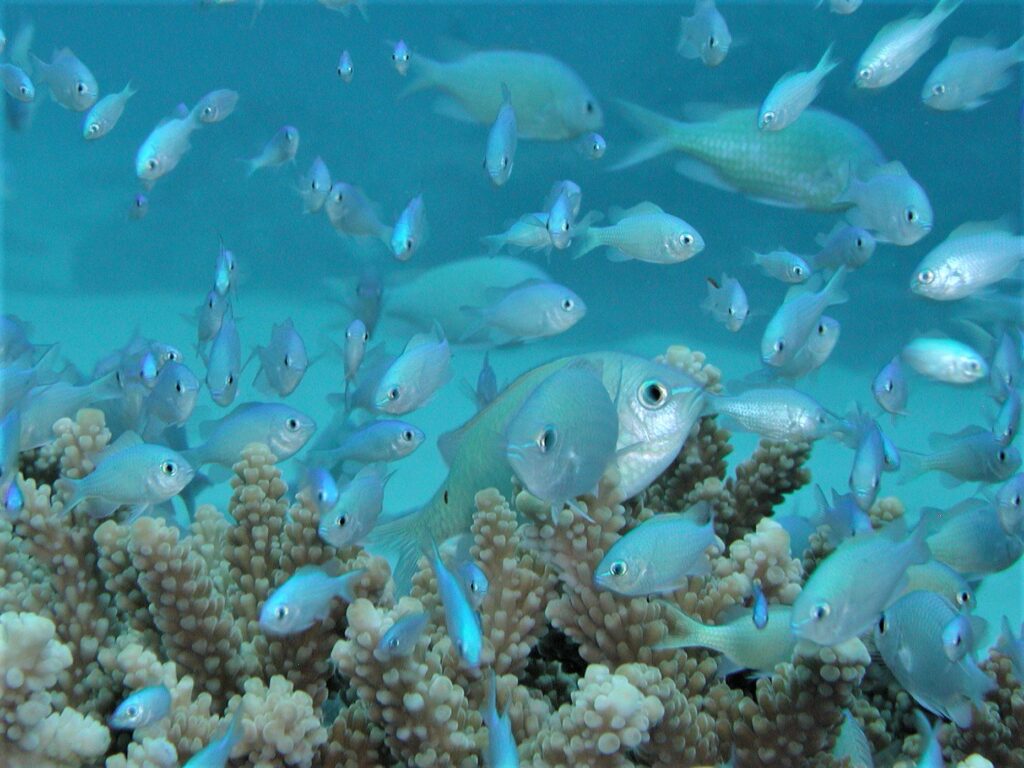

デバさん?アオバさん?どっちのスズメダイさん?(改)ケラマ

- スズキ目スズメダイ科のデバスズメダイさんはサンゴ礁でたくさんの群れを作り最大8cm程度まで成長する青くてきれいなお魚さんです・・・デバスズメダイさんは綺麗な青色の身体ですが光の当たり具合で色が変化して見え緑色に見えたりもすることもあり海の青の映える爽やかな感じのお魚さんです・・・でも下顎の犬歯が前向きに突き出ていて所謂出歯のためデバスズメダイさんという名前が付いたそうです・・・よく見てもわかりにくい特徴なのですがちっちゃくて青くてかわいらしいお魚さんなのに変な名前が付いてしまってかわいそうな気がします・・・繁殖期になるとオスの体は全体的に黄色味を帯び背鰭が黒い婚姻色になるそうですよ~この中にはいないですね。

- デバスズメダイさんと生息環境や食性も同じでデバスズメダイさんとよく似ているスズキ目スズメダイ科のアオバスズメダイさんというお魚さんがいます・・・本当にデバスズメダイさんとアオバスズメダイさんはよく似ているので見分けがつき難いのですがアオバスズメダイさんは胸鰭の根本が黒くなっていることでデバスズメダイさんと見わけることができます・・・またアオバスズメダイさんは最大サイズ10センチになるのでデバスズメダイさんより少し大きめです・・・写真にも大小たくさんのデバスズメダイさん達が写っていますがこの写真の中にはアオバスズメダイさんはいるのでしょうか?・・・私が見た限りでは胸鰭の根元に黒斑は見つからないのでアオバスズメダイさんはいないようですね。

テリエビスさん?ニジエビスさん?イットウダイさん? 小笠原

- 珊瑚の隙間から鋭い眼光でじっとこちらを睨んでいるのはキンメダイ目イットウダイ科イットウダイ属のテリエビスさんではないでしょうか?・・・硬い鱗を持っているテリエビスさんの体色は鮮やかな赤色をしており側面には細い白色縦帯がたくさん走っています・・・テリエビスさんのトゲトゲした背鰭棘の鰭膜は赤褐色で前端の鰭膜が暗色になっているのが特徴です・・・テリエビスさんは夜行性のため昼間は岩陰などに潜んでいることが多いのですがダイバーが近寄るとさらに岩の奥に隠れてしまい警戒心がとても強いお魚さんです・・・でもこのテリエビスさんは気が強いのか何故か私を睨んでいます・・・テリエビスさんは小魚や甲殻類を食べる肉食性のお魚さんで全長15cm前後ですが中には30cmにも成長したものがいたそうです。

- テリエビスさんにはよく似ているニジエビスさんやアヤメエビスさんやイットウダイさんなどがいますが区別が私には難しく困ってしまいます・・・テリエビスさんの背鰭は朱色で頭に近い棘に黒い斑点があり白い縦縞が見られますがニジエビスさんの背鰭は黒くなっている事で区別できます・・・テリエビスさんはアヤメエビスさんとも似ていますがアヤメエビスさんの背鰭と尻鰭の軟条部の基底には暗色の斑があり吻部の両側には水平に突出した隆起が見られます・・・でもテリエビスさんの背鰭や尻鰭の基底付近には暗色の斑などは見られません・・・またイットウダイさんにはテリエビスさんの様に背鰭棘条部の白い縦縞や棘条前部にははっきりとした黒い斑が見られませんしアヤメエビスさんの様な背鰭と尻鰭の軟条部の基底にある暗色の斑などは見られません。

- ちなみに体色は真赤で美しく体高が高いエビスダイさんの名前はふっくらとしたシルエットが七福神の恵比寿様のようであるという事で縁起がいい魚としてエビスという名前が付いたそうです・・・またエビスダイさんは鱗が大きく硬いことや背鰭や臀鰭の棘が強いことからグソクダイさんとかヨロイダイさんなどとも呼ばれています・・・グソクダイさんとかヨロイダイさんの名前の方が強うそうですがやはりエビスダイさんの名前の方が福がありそうで私は好きです・・・エビスダイさんの目はギョロっとした大きな目で下顎は上へ突き出た受け口になっていますが大きな歯は見られません・・・一般的にエビスダイさんの全長は30cmほどの大きさなのですが45cmを超える大型のものもいるそうです・・・大きな口でいっぱい食べたのでしょうか?

生ける伝説!凄い名前をもらったテングダイさん! 小笠原

- 今回も足元も見ると飄々と派手な衣装で現れたのはスズキ目カワビシャ科テングダイ属のテングダイさんですが基本深場の岩礁域で暮していて突き出た吻と黒い縞模様と黄色い鰭が特徴です・・・テングダイさんはテングさんの様なこの突き出た吻が名前の由来で全長90cmくらいにまで成長しますが私はまだそこまで成長した貫禄のあるテングダイさんは見たことが無いです・・・おそらく90cmまで達したテングダイさんは天狗の親分さんのような威厳というか神秘性と言うかそんな印象を感じるのではないでしょうか?・・・一度でいいですからそんなテングダイさんにあって見たいものです・・・それからテングダイ属はテングダイさんのみから成る単型でご覧の通り体高は高く頭部の輪郭は急で背鰭の軟条部の下は丸みを帯びているのが特徴です。

- テングダイさんは肉食性で夜間に摂食を行いますが成魚になると頑丈な細長い吻を持ち唇と顎には密集した髭がはえ特に顎の髭は非常に長く時には枝分かれしてしまっているそうです・・・テングダイさんは無頓着であまり手入れをしていないので枝毛にでもなってしまったのでしょうか?・・・テングダイさんの背鰭は高く三角形で後方に向かって突出しており棘条は後方に向かうにつれて長くなります・・・体には6本の幅広い暗色の縞があり背鰭や臀鰭や尾鰭は黄色で今回は単体でしたがしばしばつがいや小さな群れで現れます・・・このテングダイさんは暖かい海域にいるお魚さんであまりまとまってとれないのですが頑固おやじの様な見た目と違って食べると味がとてもいいそうです・・・臭みのあるテングダイさんは少なくまた身体の部位の中にも臭みの強い場所も無く上質な白身で秋から冬にかけてが旬でとても美味しいお魚さんです。

そんなに怒ってないよね?テングダイさん! 2024 小笠原

- 岩陰で2匹仲良くツンツンしながら泳いでいるのはスズキ目カワビシャ科テングダイ属のテングダイさんです・・・テングダイさんの体側には黄色と暗色の横帯がありますが頭の部分も含め6本の黒色横帯がはっきりとしています・・・同じ科のカワビシャさんによく似ていますが背鰭は大きく臀鰭棘は短く臀鰭の第2棘は強大ではありません・・・テングダイさんの腹鰭だけは黒くなりますがそれ以外の鰭は鮮やかな黄色をしていてとても綺麗です・・・なぜテングダイさんは腹鰭だけ黒いのでしょうか?・・・テングダイさんが腹黒いのではというイメージをどうしても持ってしまうのは私だけでしょうか?・・・まあそれはさておきテングダイさんの口は小さく著しく前方へ突出していてその様子が天狗さんに似てることからテングダイさんの名前が尽いたそうですが下顎の下面には短いひげが一面に生えていてこれも天狗さんのイメージにぴったりですね。

- テングダイさんの体長は50cmになる大型種でやや深い岩礁域で暮らしていますがよく群れを作って泳いでいます・・・テングダイさんは肉食性なのですが動きは敏捷ではなくウミシダさんの仲間やクモヒトデさんの仲間といった棘皮動物を好んで食べることが知られています・・・それからテングダイさんの成人とそのおちびさんとでは様子がまるで違っていておちびさんは灰褐色の地色で体側には暗色の斑が散在しているのです・・・ぱっと見た目親子とはわからないかもしれませんね・・・ちなみにカワビシャさんの体は三角状で体高が著しく高く背鰭の前方部は長くなっています・・・カワビシャさんの口は小さめですが唇は厚く両あごには強い歯帯があり外側の方はやや犬歯状で下顎には短いひげがびっしり生えています・・・下の写真ではテングダイさんの顔が小さなごみのようなもので見えなくなっていますがプランクトンかと思ったらよく見ると小さなお魚さんの赤ちゃんがいっぱい群れているのです・・・小笠原のこの時期はお魚さん達の誕生シーズンなんですね。

天狗の鼻は無いけど可愛い顔のテングハギモドキさん! 小笠原

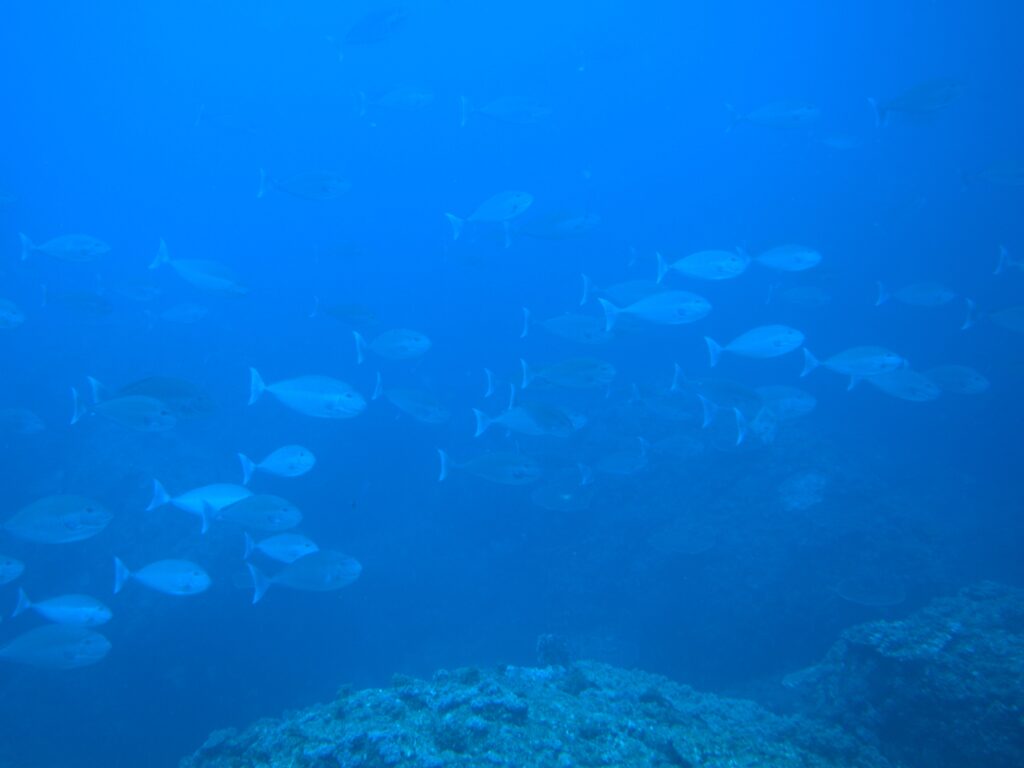

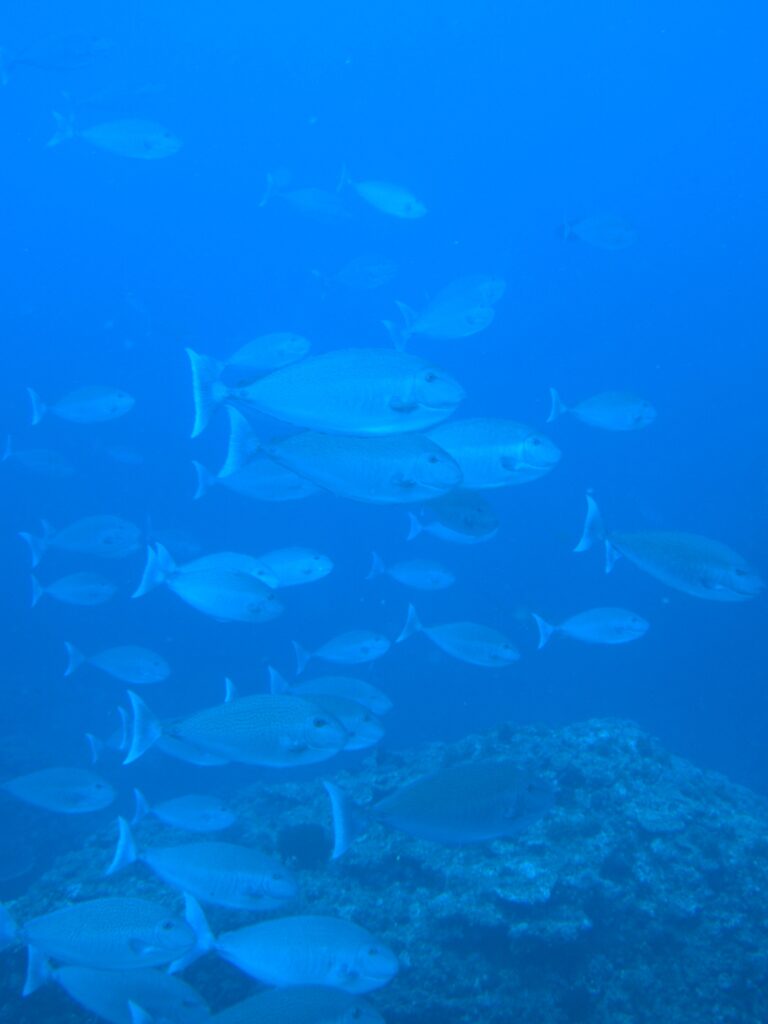

- 特徴のある丸っこい顔をして群れを成してスイスイと気持ちよさそうに泳いでいるのはスズキ目ニザダイ科テングハギ属のテングハギモドキさん達でしょうか?・・・日本では千葉県以南の太平洋沿岸や伊豆諸島・琉球列島・小笠原諸島などの珊瑚礁域や岩礁域の潮通しの良い場所に群れて暮らしています・・・テングハギ属の特徴である尾柄部の骨質板数はテングハギモドキさんは2つですが頭頂部には角状突起がなく膨出もしないことや吻が丸くなっている事が特徴です・・・またテングハギモドキさんの体側には顕著な模様が無く体長は60cmを超える大型種ですが体長が25cmまで成長すると舌が黒色になるそうです・・・どうして舌が黒色になるのでしょうか?・・・人は成長すると腹黒くなる方もいらっしゃいますが腹では無く舌が黒くなるのは何故なのでしょうか?・・・話は変わりますがテングハギモドキさんの雄は求愛行動として婚姻色が現れます・・・体色は濃い茶色から黄色になりますが中には青や銀色になる事もあります。

- テングハギモドキさんが属しているテングハギ属の仲間は吻部は尖り体は菱形か楕円形でテングハギさんやヒメテングハギさんやオニテングハギさん・ツマリテングハギさんは頭部に角のような突出物をもっています・・・学名のNasoは鼻という意味で上記の様な一部の種の頭部の突起に由来しています・・・英名Unicornfishも突起を角に見立てたことに由来しますし和名は突起を天狗の鼻に見立てたことに由来しています・・・テングハギ属の尾柄は細長く側面に鋭い骨質板が1~2枚あります・・・尾鰭はやや丸みを帯びたものから非常に鋭く尖ったものまで様々であり種によっては尾鰭の端の鰭条が長く伸びるものもいます・・・テングハギ属の最小種は全長30cmのキビレボウズハギさんで最大種は全長100cmのヒメテングハギさんです。

コメント