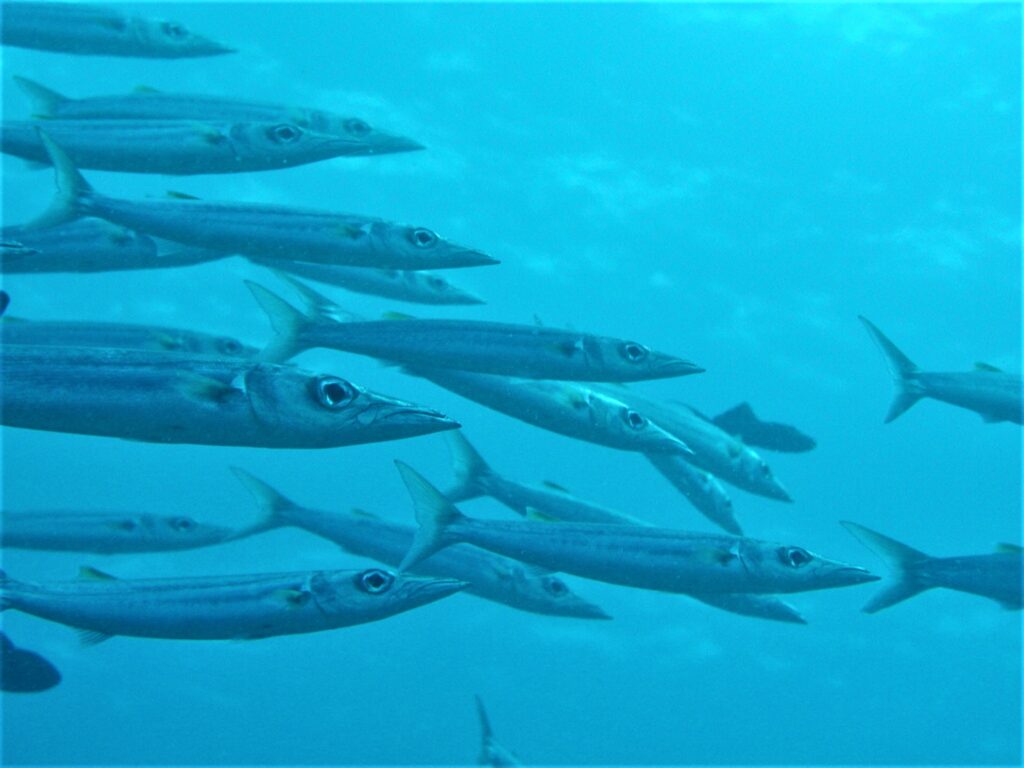

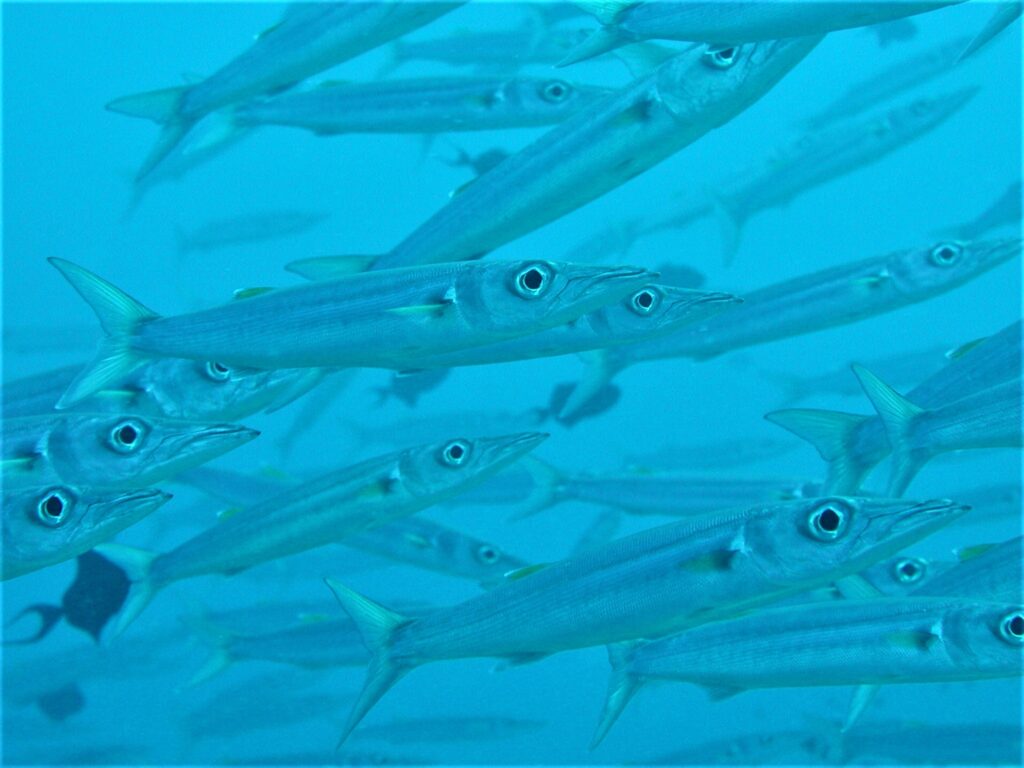

タイワンカマスさんって本当に美味しそう!

- スズキ目カマス科のカマスさん達は種類が多くよく似ているのですがこのカマスさんはタイワンカマスさんではないかと思います・・・ダイビング中にカマスさん達を見ていると涎が出てきますね・・・ちなみに似ているカマスさんの特徴をまとめてみましたのでご参照ください・・・潜っているときはなかなかわからない特徴ですが捕まえてさばくとわかるような特徴です?・・・イブリカマスさんは大型のカマスさんですが身体に2筋のラインがあるということでタイワンカマスさんとよく似ていますがイブリカマスさんはタイワンカマスさんよりも2本の赤褐色のラインが明瞭であることとウロコが剥がれにくく身体を触るとややざらざらするところが違います・・・また下方の縦帯と側線が尾柄部で交わるイブリカマスさんと尾柄部の前方で交わるタイワンカマスさんの違いでも区別できるそうです。

- タイワンカマスさんとアカカマスさんは腹鰭が背びれよりも前方にある所が似ていますが体側に2本の縦帯がある事と不明瞭な横帯が出ることもあるタイワンカマスさんと体側には目立つ横帯がなく普通は1本の縦帯があるか不明瞭なアカカマスさんと区別できます・・・ヤマトカマスさんとは鰓耙や腹びれの位置で区別でき体側の縦帯の数などによっても区別できます・・・ホソカマスさんは体側には目立った横帯はなく胸びれ腋部に黒色斑もなくヤマトカマスさんに似ていますが体側の黒色縦帯は2本で明瞭になっています・・・腹びれの起部は第1背びれ直下のわずか前方にあり上顎後端は鼻孔下に達しないことで区別できるそうです・・・オオメカマスさんは体側には目立った横帯はありませんが遊泳中に薄い縦線が出ることがあるそうで胸びれの後方の腋部に暗色斑があります・・・オオメカマスさんは体長65cmになる大型種です。

もしかしてタコクラゲさんは不思議な湖の家主さん!

- この写真はパラオの人気スポットの一つである「ジェリーフィッシュレイク」に住んでいるものすごい数の根口クラゲ目タコクラゲ科タコクラゲ属のタコクラゲさんです・・・一体何匹くらいぷかぷかしているのかわからないくらいもの凄い数のタコクラゲさん達です・・・そんなに大きくはない湖なのですがきれいなブルーを背景に見渡す限りクラゲ・クラゲ・クラゲのオンパレードです・・・タコクラゲさんは水の流れに身を任せながら何を考えているのでしょうか?・・・タコクラゲさんの気持ちはよくわかりませんがふわふわ・ゆらゆらと水中を漂っています・・・その姿を見ていると慌ただしい世界が嘘の様で本当に心癒されるタコクラゲさんです・・・タコクラゲさんの傘はほぼ半球状で傘には円形から楕円形の斑紋が見られ口腕の長さは傘の半径程度で数は8本です・・・タコクラゲさんの口腕の下部には棍棒状の付属器がありタコさんに似た外見からその名がつけられたそうです。

- またタコクラゲさんは体内には褐虫藻が共生しておりそのため体色は褐色なのですが褐虫藻が抜けてしまい白っぽくなります・・・ここジェリーフィッシュレイクのタコクラゲさんは塩水湖に生息するタコクラゲさんの一種でゴールデン・ジェリーフィッシュさんという大変珍しい毒を持たないクラゲさんなのです・・・ここのタコクラゲさんは大昔の地殻変動によって出来たこの湖に取り残され進化の過程で毒を持たなくなったと言われております・・・だから私たちが刺されることもないので安心して近づけるかわいいクラゲさんなのです・・・でもその事がタコクラゲさんにとっては死活問題で実はこのタコクラゲさんはとても繊細な生き物でフィンが当たるだけで簡単にスライスされて死んでしまいます・・・だからタコクラゲさんが死んでしまわないようにそーっとそーっと慎重に近づきましょう。

- ジェリーフィッシュレイクは上下2つの層からなり酸素が比較的豊富な上層と低酸素状態の下層で構成されていて上の方は綺麗なブルーなのですが下のほうを覗くと真っ暗で不気味な感じがします・・・酸素濃度は表層から徐々に低下し水深15m付近でゼロとなり硫化水素の濃度は深度に従って上昇していきます・・・また上方の3mにはバクテリアが濃密に生息する層がありこの細菌層でほぼすべての太陽光が吸収されるためこれより下の領域は澄んでいますが非常に暗いそうです・・・ジェリーフィッシュレイクの無酸素層で遊泳するのは人間にとって危険な領域で皮膚を傷める恐れがあり安全性確保のためスクーバ―ダイビングは禁止されております・・・ちなみに1998年にはエルニーニョ現象により水温が上昇した時ジェリーフィシュレイクのタコクラゲさんは絶滅寸前だったそうです・・・でも今は復活してきているそうでタコクラゲさんの生命力の勝利ですね良かったです!・・・このジェリーフィッシュレイクは海底近くで外海と繋がっているとか表層近くにある3本のトンネルによって周囲の海とつながっているとか話を聞きますが本当かどうかはわかりません・・・とにかく神秘的な湖のジェリーフィッシュレイクです。

チョウチョウコショウダイさんのうれしそうな顔!

- スズキ目イサキ科のチョウチョウコショウダイさんの体の色は淡色の地色に暗色の斑点が各鰭まで全身にきれいに広がっています・・・チョウチョウコショウダイさんは沿岸浅海の岩礁域やサンゴ礁域周辺の砂底に生息し成魚は小さな群れを作って生活しています・・・写真のチョウチョウコショウダイさんを最初はオオモンハタさんかと思いましたが違いますね・・・オオモンハタさんは全長約30-50cmで体形は典型的なハタ類のもので頭は少しほっそりしています・・・またオオモンハタさんの鰭や体には黄褐色から褐色の円い斑点が密に分布していて淡色の網目模様をなしており尾鰭は截形でその後縁は白い縁取りがあります・・・そして円斑は成長とともに相対的に小さくなり数を増すので見た目は変わっていきます。

- 上の写真では2匹のホンソメワケベラさんがせっせと働いてチョウチョウコショウダイさんの体をクリーニングしていますよ~・・・ホンソメワケベラさんはとがった口先で体表や口の中についている寄生虫やゴミや粘膜や粘液を食べる海の掃除屋さんです・・・チョウチョウコショウダイさんの幼魚の頃は黄橙色の地色に暗色の縁取りのある白色斑が7個ほど見られ腹鰭は長くその先端が肛門を越えることなどが特徴になっています・・・幼魚のころは内湾の浅所や藻場で多く観察されていて頭部を下に向けて体をくねらせて泳ぐそうです・・・なぜ頭部を下にして泳いでいるのでしょうか?もしかしたら藻のふりでもしているのでしょうか?・・・結構可愛いイメージですが一度見てみたいものです。

- チョウチョウコショウダイさんの「チョウチョウ」は幼魚時代の泳ぐ姿がひらひらと舞う蝶々に見立ててつけられたそうです・・・チョウチョウコショウダイさんの「コショウ」は成魚の体表に現れる黒いドット模様が胡椒の粒に似ている事から名付けられたそうです・・・チョウチョウコショウダイさんの気持ちよさそうな表情がいいですね・・・ホンソメワケベラさんにクリーニングしてもらって気持ちよさげで恍惚とした表情をしています・・・ホンソメワケベラさんも一生懸命唇のあたりをつついていますね。

- 下の写真のチョウチョウコショウダイさんたちもホンソメワケベラさんにクリーニングしてもらおうとホバリングして待ってます・・・待ちくたびれたのか「早くしてよ~!まだ~?」って大きく口を開けてホンソメワケベラさんを呼んでいるようです・・・ホンソメワケベラさんも一生懸命働いていますが人手が足らず忙しくて順番がまだ来ないようですね・・・ホンソメワケベラさんには天敵がおらず肉食魚に食べられることがないのはみんな掃除してくれることを知っているからだそうです。

- ホンソメワケベラさん全長10cmほどで目から尾にかけて体側に1本の縦帯があります・・・幼魚の頃は黒色をベースに青色のラインが入っていますが成長すると白色をベースに黒色のラインへと変色していきます・・・クリーニングを行いますので大型魚に食べられることはなくハーレムを形成し雄は雌をしたがえて広い縄張りを持っています・・・雄が死滅などによっていなくなると体の大きな最上位の雌が性転換し雄になるそうです・・・ブダイの仲間と同じように寝るときにはサンゴや石の隙間に入り込み体の周りを薄い粘膜で包むことによって身を守ります。

ツマグロマツカサさんは古代魚を感じさせますね!

- キンメダイ目イットウダイ科のツマグロマツカサさんは夜行性のためサンゴ礁の岩陰など暗いところが好きなようでそな場所を覗いてみるとよく見かけることがあります・・・ツマグロマツカサさんは度胸があるのか比較的のんびりと泳いでいますので撮影しやすいのですが体の色はやや暗い赤色で鱗が光に当たると反射し輝いて見える面白いお魚さんです・・・ツマグロマツカサさんは背びれ棘の上方と軟条部や臀鰭軟条部や尾鰭後方は暗色になっており他のマツカサさんとは鰭の先端が黒いところから区別できます・・・「まつかさ」は漢字で「松毬」と書きいわゆるまつぼっくりを表しているそうですが確かに大きな堅い鱗がまつぼっくりを連想させますね・・・この写真のツマグロマツカサさんの顔を見ていると寺院の銅板などがさび付いて青緑色になっている緑青のような感じがして年輪と風格を感じさせます・・・だから古代魚の様な印象を与えるんですかね。

ツユベラさんの赤ちゃんは親と違ってかわいい?

- スズキ目ベラ科のツユベラさんは幼魚から成魚になるまでに著しく体色や模様が変わりますがそれが大きな特徴になっています・・・ツユベラさんの幼魚の頃は体の色が濃いオレンジ色で黒縁で囲まれた白い斑が頭部に一つそして背部に三つあります・・・ツユベラさんの赤ちゃんはカラフルでかわいいお魚さんですが体長が10cmほどになる頃には成魚と同じ体色へと変化していきます・・・ツユベラさんは成長にするにつれて尾の部分から鮮やかな蛍光の青い斑点が出てきて子供の頃の白い斑が消え体の色がオレンジから赤みの強い茶褐色への変化していきます・・・それにしてもすごい変わりようでこの変化を知らないと親子とは思わないですね。

- ツユベラさんは赤ちゃんの頃は何故か絶えずユラユラと揺れるように泳ぐ習性があります・・・ツユベラさんは赤ちゃんは外敵から身を守るために自ら別の生き物をイメージして擬態しているからだと言われています・・・でもツユベラさんはどのような生き物を連想してユラユラしているのでしょうか?・・・同じような生き物がいるようには思えないのですが・・・下の写真のツユベラさんの赤ちゃんもユラユラと泳いでいましたが目がクリクリっとしていて何とも言えず可愛いですね・・・こんなに綺麗なオレンジ色で白い斑点縞模様が可愛いツユベラさんなのに大人になるとなぜあんなに変な色になるのでしょうか?・・・勝手ながらこのままのデザインで大人になれば良いのにと思ってしまいます。

コメント