個性豊かな色彩のヒオドシベラさんのおちびさん! 小笠原

- 「あれ?ちょっと変わった色彩のお魚さんが居る!」と思ったので撮影してみました・・・このお魚さんはおそらくスズキ目ベラ科タキベラ属ヒオドシベラさんのおちびさんではないでしょうか?・・・ヒオドシベラさんの成魚はサンゴ礁域や岩礁域で水深は20m以深に生息するベラさんで体の前方は赤褐色になっています・・・それから後方は白地に不規則な黒色斑が入っていて前半部と後半部の境は斜めになっています・・・しかしヒオドシベラさんのおちびさんですはドロップオフのヤギ類の周辺で見られ頭部から背鰭前端と腹鰭を結ぶ辺りまでが黄色からオレンジ色になっています・・・確かにこのベラさんの体前半は黄色くなっています・・・またおちびさんの吻部は白く身体の後半は白地に茶色の不規則な斑紋が散在し境界線は垂直になっています・・・このベラさんの吻部は白く見えませんが身体の後半は白地に茶色の不規則な斑紋が散在し境界線は垂直になっています・・・またヒオドシベラさんの成魚もおちびさんも共に尾鰭上下部に暗色縦帯がありおちびさんの尾鰭は非常に長くなっています・・・このおちびさんはヒオドシベラさんの中学生ぐらいでしょうか?

ピグミーシーホースさんのおちびさんって? 小笠原

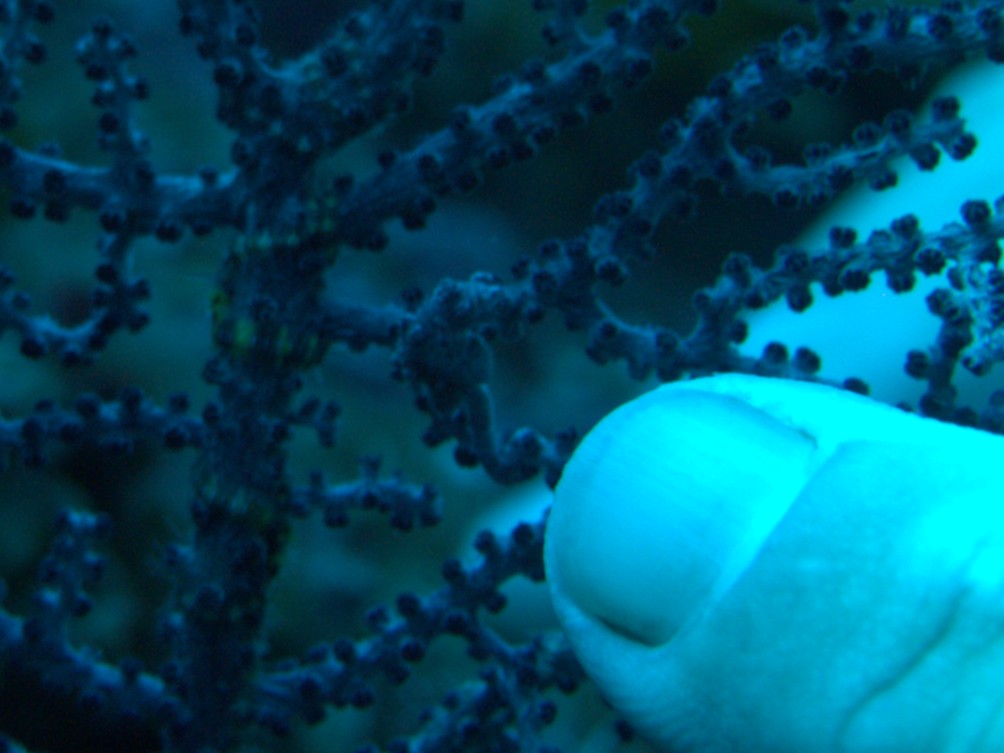

- 光が当たっていませんが指の大きさからもお分かりになる通りこんなに小さいのにトゲウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属のタツノオトシゴさんなのです・・・わかりますかね?・・・日本の海で見られるタツノオトシゴさんの中で人気のある一人に今回のトゲウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属のピグミーシーホースさんがいます・・・ピグミーシーホースさんの体長は2cm程度しかなく日本では小笠原諸島や沖縄でよく見られます・・・ピグミーシーホースさんは深場に自生する特定のヤギに擬態して生活していますが赤や黄色などホストとなるヤギにそっくりな色と質感でパッと見るだけでは姿が分かりません・・・今回のピグミーシーホースさんもガイドさんに教えてもらえなければわからなかったですね・・・実際ガイドさんにここだよって教えられても「えー!何処何処何処?」という感じでしたが。

- 日本の海で見られるタツノオトシゴさんの中で人気のある二人目はトゲウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属のハナタツさんまたはエンシュウタツさんと呼ばれている方です・・・ハナタツさんの体長は約8cmでヤギや海綿・海藻類などにしっかりと尻尾を巻き付けてヒューっと流されてしまわない様に生活しています・・・ハナタツさんの体色は黄色・橙色・赤色・白色などがおり模様が入ったり入らなかったり皮弁が長かったり無かったりととてもバリエーション豊かなタツノオトシゴさんです・・・ハナタツさんは必ずしも周りの環境と似た体をしているわけでは無くペアで寄り添って仲良く見られることが多いです・・・そしてもう一人はトゲウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属のイバラタツさんです・・・イバラタツさんの体長は10cm程度で黄色から茶褐色の体色が多く名前の通りトゲトゲした身体が特徴なので見分けが付きづらいタツノオトシゴさんの中で見た目から区別が容易な種類です・・・わかり易い特徴だと助かりますね。

- タツノオトシゴさんは他のお魚さんと違って上下に伸びた体に頭だけが前を向いているこの姿が竜や馬のように見えるので竜の落とし子さんやシーホースさんと呼ばれるようになったと言われています・・・確かに名前から姿が想像できますよね・・・またタツノオトシゴさんの仲間はピグミーシーホースさんの様に2cmほどの種類から35cmほどの種類まで10数種類確認されています・・・大きさは違えどそれぞれ鱗が変化した硬い甲板に覆われ吻先はストロー状に伸び尻尾を海藻やサンゴに巻き付いて体を固定する特徴は共通しています・・・タツノオトシゴさんは泳ぐのがあまり得意ではなく移動するときはユラユラと海流に身を任せるかのように移動することが多いのですが餌となる生物が近づくと意外や意外タツノオトシゴさんは素早い動きでストロー状に伸びた口で吸い取るようにして捕食します。

- それからタツノオトシゴさんは子育てするお魚さんとして有名ですがタツノオトシゴさんのオスのお腹にはカンガルーのお腹の袋のように育児嚢と呼ばれる袋があります・・・タツノオトシゴさんのメスはオスの育児嚢に卵を産みその中で受精させます・・・種類にもよりますがオスは育児嚢の中で卵を孵化させ稚魚を産出するのに半月~1か月半ほどかかります・・・なかなか大変だと思いますが出てきた稚魚はわずか数mmほどでそのちいさな稚魚は親と同じように海藻などに尻尾を巻き付けて生活するのです・・・想像すると微笑んでしまいますがピグミーシーホースさんは大人でもこんな小さいのにオスの育児嚢から生まれてくるおちびさんはどんだけ小さいのでしょうか?・・・それでも親と同じ姿をしていて尻尾を海藻やサンゴに巻き付いて体を固定するはずですから大丈夫なのでしょうか?・・・それだけ小さいとこんなに細そうなヤギさんもおちびさんにとっては太すぎて巻き付くことができるのでしょうか?・・・ちょっと不安です。

神秘のピグミー!可愛いけど小さ過ぎて老眼にはきついです! 小笠原

- 1年ぶりにまた24時間小笠原丸に揺られて小笠原の父島に行って2クールのダイビングをしてきました・・・相変わらずボニンブルーの海は美しく魚影も濃くて素晴らしい海でしたがなるべく日焼けしない様にボートの屋根の下で過ごしていたのですが努力むなしく真っ黒になってしまいました・・・6月の海は比較的水温も暖かくたまに冷たい水塊などもあって寒がりの私は震える事もありましたが5mmのワンピースで十分耐えうる水温でした・・・同じボートに居合わせたダイビングショップの方達がみんな帽子の様なものを被っていたので訪ねてみると体温は頭が一番奪われるのでダイビング用の帽子を被っていると意外と温かいそうです・・・スキンでできた目出し帽の様なかぶり物だと声が聞き取りにくいし被るのも大変なのでその帽子の様なものは重宝しているとのこと・・・いろいろ便利なものが発売されているのだなと感心した次第ですが次回潜る時様に買ってみようかな?

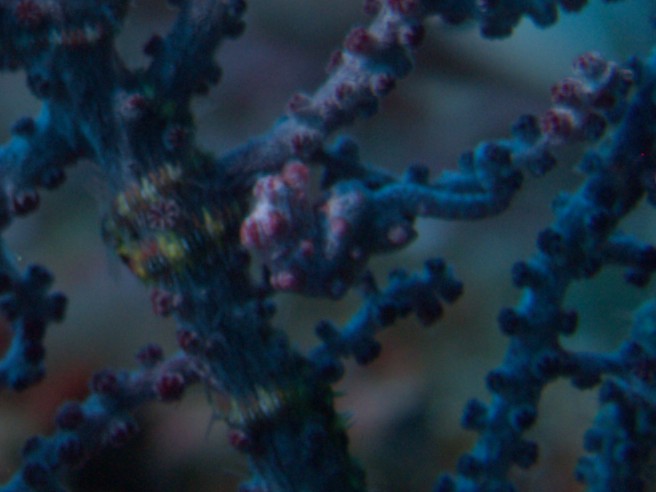

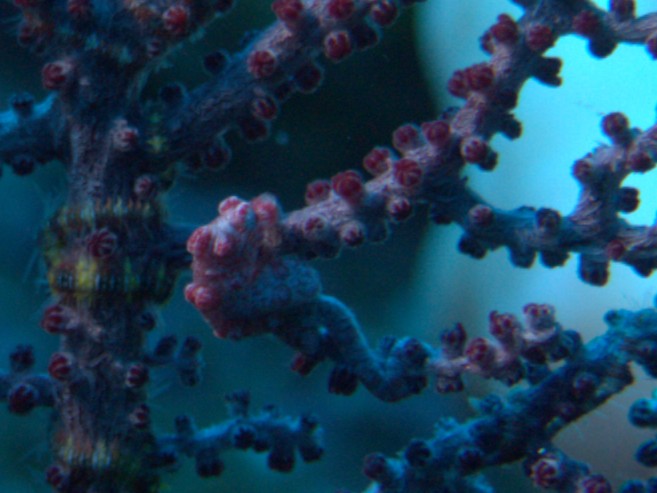

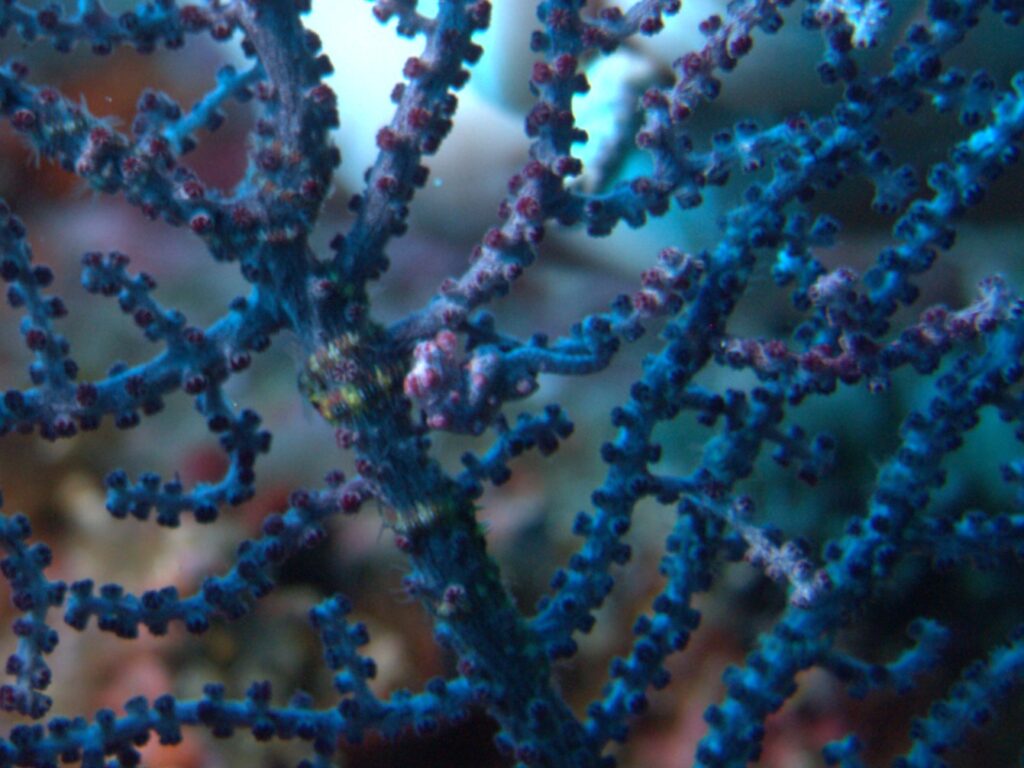

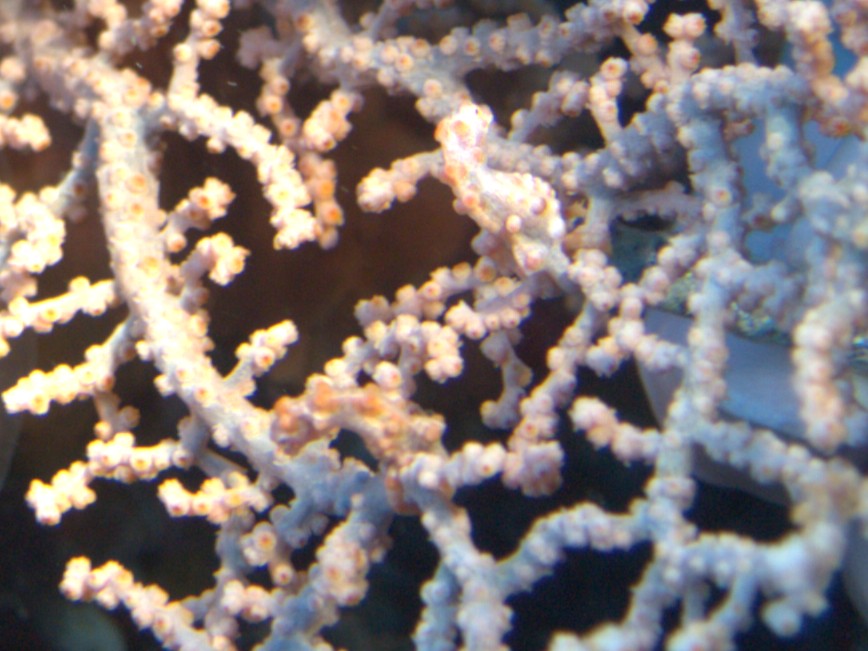

- 今回のポイントはヨウジウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属ピグミーシーホースさんがいるかもしれないという事で是非見てみたいとリクエストしたのですがガイドさんが見つけてくれました・・・よくこんな小さなピグミーシーホースさんを見つけれるものだなと感心したのですが上下の写真のピグミーシーホースさんは本当に小さくて5mmぐらいしかありませんでした・・・ガイドさんがここだよって指さしてくれたのですが確かにそれらしきものがいるのはわかったのですが小さすぎてピントを合わせることができずカメラはおおよそで撮ってみました・・・真ん中にいる枝サンゴに擬態して尻尾をぐるぐると巻き付けて流されない様にしているピグミーシーホースさんがわかりますか?・・・ピグミーシーホースさんにピントはあっていませんが形だけはわかりますよね!

- 下の写真のピグミーシーホースさん達はもう少し大きくて1cmくらいなのか肉眼でも十分そこに居るというのがわかる大きさでした・・・お互い反対を向いていますが危険な生物が近づいて来ていないか役割を持って監視しているのでしょうか?・・・こんな可愛いピグミーシーホースさんも他のタツノオトシゴさんと一緒で鱗が変化した硬い甲板に覆われ吻先はストロー状に伸び尻尾を海藻やサンゴに巻き付いて体を固定するのが特徴です・・・タツノオトシゴさんは泳ぐのがあまり得意ではなく移動するときはユラユラと海流に身を任せながら移動していきますがそれにしてもこんなに小さな口で何を食べて生きているのでしょうか?・・・実は口が小さく見えるので小さなものしか食べられないように思えますが口の大きさギリギリの大きさの小さな甲殻類などを無理して食べることも多く餌となる生物が近づくと素早い動きで吸い取るようにして捕食するのだそうです。

- タツノオトシゴ属のオスの腹部には育児嚢という袋がありますがここでメスが産んだ卵を稚魚になるまでオスが保護をします・・・繁殖期は春から秋にかけてでメスは輸卵管をオスの育児嚢に差しこみ育児嚢の中に産卵し育児嚢内で受精するそうです・・・種類や環境などにもよりますが卵が孵化するには普通2~3週間ほどで孵化後もしばらくは育児嚢内で過ごします・・・またタツノオトシゴ属の体表は凹凸がある甲板ですが育児嚢の表面は滑らかな皮膚に覆われ外見からもオスとメスを判別する手がかりとなります・・・写真の2匹は右側のピグミーシーホースさんのお腹がポッコリしていて左側のピグミーシーホースさんはすっきりしていますが2匹ともお腹が凸凹していますから写真の2匹は両方オスなのでしょうか?・・・この右側のピグミーシーホースさんは妊娠しているような外見ですし左側のピグミーシーホースさんは産卵後ですっきりしているように見えるのですが如何でしょうか?

- 時期が来るとピグミーシーホースさんのオスは尾で海藻などに体を固定し体を震わせながら稚魚を産出するそうですが親でもこんなに小さいのにピグミーシーホースさんのお子ちゃまってどんだけ小さいんでしょうか?・・・でもピグミーシーホースさんの稚魚も親と同じ形をしているはずですから流されない様に小さめの枝に一生懸命尾を巻き付けているのでしょうか?・・・写真を見た感じではピグミーシーホースさんのお子ちゃまが尾を巻き付けれそうな小さめの枝は無いように思えますが・・・それでもピグミーシーホースさん達は過去から長い歴史を刻んできていますからお子ちゃま達もどこかで必死にしがみ付いているのでしょう!・・・もしかしたらこの写真のサンゴの何処かで必死でしがみ付いているピグミーシーホースさんのお子ちゃまがいたのかもしれませんね!

怖がらないで出てきてよヒトヅラハリセンボンさん! 小笠原

- 岩場の隙間から決して恨めしそうにはしていないと思うのですがこちらを恨めしそうに見ているように見えるのはフグ目ハリセンボン科ハリセンボン属のヒトヅラハリセンボンさんです・・・ハリセンボン科のお魚さんは全世界に広く分布し6属20種類ほどが知られていて全長15cmほどのものから70cmを超えるものまでいますが日本近海には7種類確認されています・・・ハリセンボン科のお魚さんは腹鰭が無いこと顎の歯が癒合していること皮膚が厚いこと敵に襲われると水や空気を吸い込んで体を大きく膨らませること肉食性であることなどフグ科と共通した特徴を多く持っています・・・でもフグ科の歯は上下2つずつ合計4つになっているのに対しハリセンボン科の歯は上下1つずつ合計2つである事が違いになっています・・・またハリセンボンさんはフグさんの仲間ですがフグさんは滑らかな皮膚を持つのに対し体表に鱗が変化したたくさんの鋭い棘があることでこの棘は普段は寝ていますが体を膨らませた際には直立し敵から身を守ると同時に自分の体を大きく見せるのに役立つのです・・・ただしフグ目ハリセンボン科イシガキフグ属のイシガキフグさんなどは棘が短く膨らんでも棘が立たなくなっています。

- ハリセンボンさんには毒は無いとされていますが検査数がいまだ十分ではないため卵巣などの部位の毒性については断定できないとされていますので気を付けましょう・・・ハリセンボンさんは浅い海の岩礁や砂底に生息し他のフグさんと同様に丸みを帯びた体型で胸鰭・尻鰭・背鰭をパタパタと羽ばたかせながらゆっくりと泳ぐ可愛いお魚さんなのです・・・ところでヒトヅラハリセンボンさんとハリセンボンさんは同じように丸みをおびた楕円形の体をしていますがよく見るとそれぞれ異なる特徴をもっています・・・ヒトヅラハリセンボンさんはハリセンボン科の中でも大型になる種でヒトヅラハリセンボンさんとハリセンボンさんの違いは斑点模様です・・・ヒトヅラハリセンボンさんの模様はハリセンボンさんに比べると圧倒的に黒の範囲が広いことと斑点の周りにくっきりとした白い縁どりがあることです・・・この写真のヒトヅラハリセンボンさんは「もうゆっくり休んでいたのにこっちに来ないでよ!あんまり怖がらせると膨らんじゃうぞ!」って口を大きく開いて海水を飲み込もうとしている様です。

ヒトヅラハリセンボンさんとその仲間達の違いはここ?

- ヒトヅラハリセンボンさんはハリセンボン科の中でも大型の種類で成長すると全長50cmにも達する大きなフグさんです・・・ダイビング中に見つけるとなかなかの存在感を感じますよ・・・ヒトヅラハリセンボンさんは可動性の鋭い棘が全身を覆っていて本人が危ないと思ったら胃に大量の水を飲み込んで体をふくらませパンパンのイガグリ状態になります・・・イガグリ状態になるのはハリセンボンさんも同じですが体表の棘はハリセンボンさんより短かめでちょっとかわいい感じがしますが危ないことには変わりありません。

- ヒトヅラハリセンボンさんには腹びれはなく体の色は背中側が淡褐色でお腹側は白っぽく体側には暗色の小さな斑点が散在しています・・・大きめの黒い斑模様もありますがその周囲が白く縁どられることでハリセンボンさんと見分けることができます・・・またヒトヅラハリセンボンさんの各ひれには黒色の斑などは見られませんがエラ孔の前にも黒い斑が見られます・・ヒトヅラハリセンボンさんは無毒とされているので時には食用として利用されますがハリセンボンさんと同様シガテラ中毒の報告もあるので食用に利用する場合は注意が必要です。

- ヒトヅラハリセンボンさんは温帯から熱帯域にかけてのサンゴ礁や岩礁域の砂底や礫底など多くは水深30m程のところで単独で暮らしています・・・日中は岩陰などに潜んでいることが多いようですが夜になると活動を始め貝類や甲殻類やウニなどの硬い殻も丈夫な歯で噛み砕いて食べてしまいます・・・体は長い卵型で眼は大きく吻は短くて口は小さいのですが歯は癒合していて上下の顎にひとつずつあります・・・フグ科の歯は上下2つずつ合計4つになっていますがハリセンボン科の歯は上下1つずつ合計2つになっています。

- ヒトヅラハリセンボンさんと同じハリセンボン属にはハリセンボンさんやネズミフグさんがいます・・・ハリセンボンさんは全長40cmほどで体に小さな黒い斑点がたくさんありますがひれには斑点がないことでネズミフグさんと区別でき体の色は褐色系ですがまだら模様などには変異があります・・・ネズミフグさんは全長70cmほどの大型種で体にもひれにも小さな黒い斑点がたくさんありますが大型個体はかなり細身になります・・・ちなみにヒトヅラハリセンボンさんの名前の由来は体の斑点を上から見ると人面に見えるからということだそうです・・・でも上から見ても人の顔というよりは子供の落書き程度ですかね?・・・ヒトヅラハリセンボンさんの顔が人面に似ているというわけではないようです。

ヒラマサさん?カンパチさん?ブリさんの違いは? 小笠原

- ヒラマサさんはスズキ目アジ科ブリ属に属するお魚さんですが約150種を含むアジ科魚類の最大種で全世界の亜熱帯・温帯海域で暮らしています・・・ヒラマサさんは通常1m前後ですが最大で全長2.5mの記録があり体は前後に細長く側扁していて体色は背が青緑色で腹が銀白色でで体側には太い黄色の縦帯があります・・・最大2.5mってどんだけそのヒラマサさんは過酷な人生を戦って生き残ってきたのでしょうか?・・・それからヒラマサさんは同属のブリさんに似ていますが上顎の上後端が角張らず丸みを帯びることと胸鰭が腹鰭より短く体が側扁し黄色の縦帯が明瞭であることなどで区別できます・・・でもブリさんとヒラマサさんはまれに天然に交配することがありこれをブリマサさんまたはヒラブリさんと呼んでいますので区別は難しいかもしれません・・・ヒラマサさんはブリさんより高温を好み単独か小さな群れで行動する回遊魚で遊泳速度は速く時速50km以上で泳ぐことができます。

- ブリさんはスズキ目アジ科ブリ属に属するお魚さんで通常は全長1mくらいですが最大で全長1.5mの記録があります・・・ブリさんの体は前後に細長い紡錘形であまり側扁せず背は暗青色で腹は銀白色でその境の体側には黄色の縦帯があります・・・前述した同属種のヒラマサさんとよく似ていますがブリさんは上顎上後端が角張ることと胸鰭は腹鰭より長いかほぼ同長であること体はあまり側扁しないことそして黄色の縦帯はやや不明瞭なことで区別できます・・・またブリさんは目から鰓までが長いのに対してヒラマサさんは短いことなども特徴になります・・・ブリさんは通常は群れを作りやや沖合いの水深100m程度の中層・底層を遊泳し泳ぐスピードは40km/hくらいです・・・ブリさんは出世魚で日本各地での地方名と併せて様々な呼び方をされます・・・関東ではモジャコ→ワカシ→イナダ→ ワラサ→ブリと呼ばれ関西ではモジャコ→ ワカナ→ツバス・ヤズ→ハマチ→メジロ→ブリと呼ばれています。

- カンパチさんもスズキ目アジ科ブリ属に属するお魚さんで全世界の暖海域に分布する大型肉食魚で通常全長1 m前後ですが最大で全長2mの記録があります・・・カンパチさんの体は長楕円形で前後に長く側扁していて頭部には頭頂から目を通り上顎に達する黒褐色の帯模様が斜めに走りこの模様は幼魚期に顕著ですが成魚では不明瞭になります・・・体色は背側が黄褐色から淡紫色で腹側が銀白色をしていてその境界の体側には黄色の縦帯があり尾鰭下葉先端が白くなっています・・・ヒレナガカンパチさんはカンパチさんとよく似ていて混同されることもありますが第二背鰭と臀鰭の前端が和名通り鎌状に長く伸びることと尾鰭下葉先端が白くならないことまたカンパチさんより更に体高が高いことで区別できます・・・カンパチさんは正面から見た際に目の上の斜め帯が漢字の八の字に見えることに由来しますが関東ではショッコ→シオゴ→アカハナ→カンパチと呼ばれ関西ではシオ→カンパチと呼ばれる出世魚さんです。

あなたはヒラメさんで間違いない?それともカレイさん? 小笠原

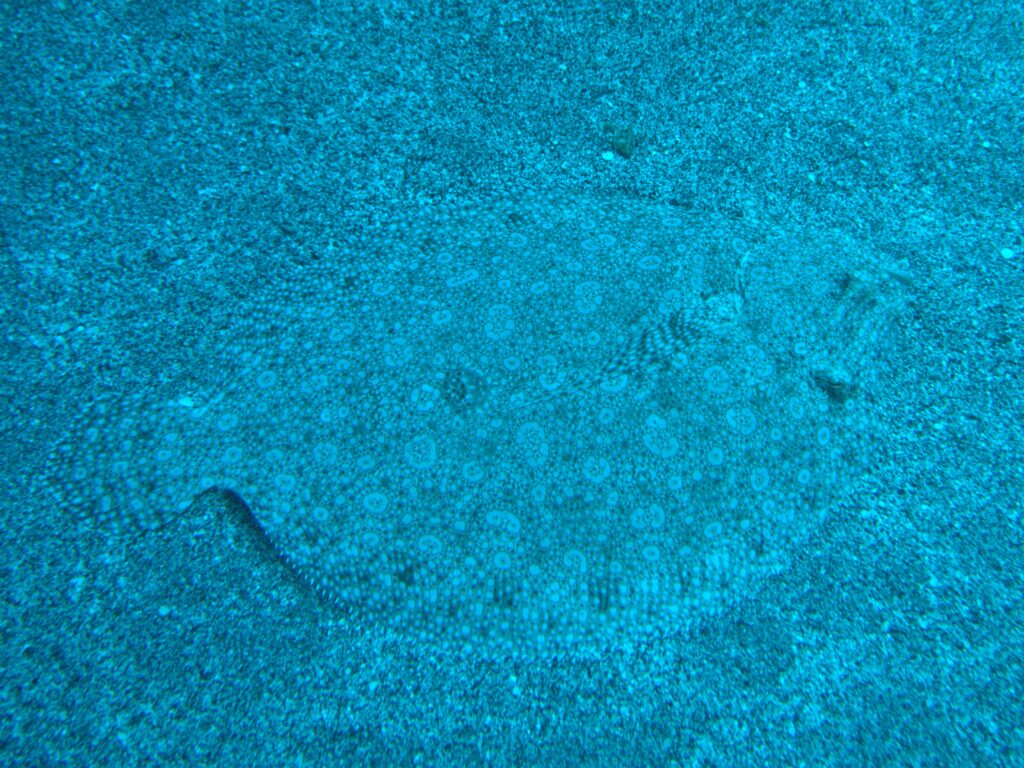

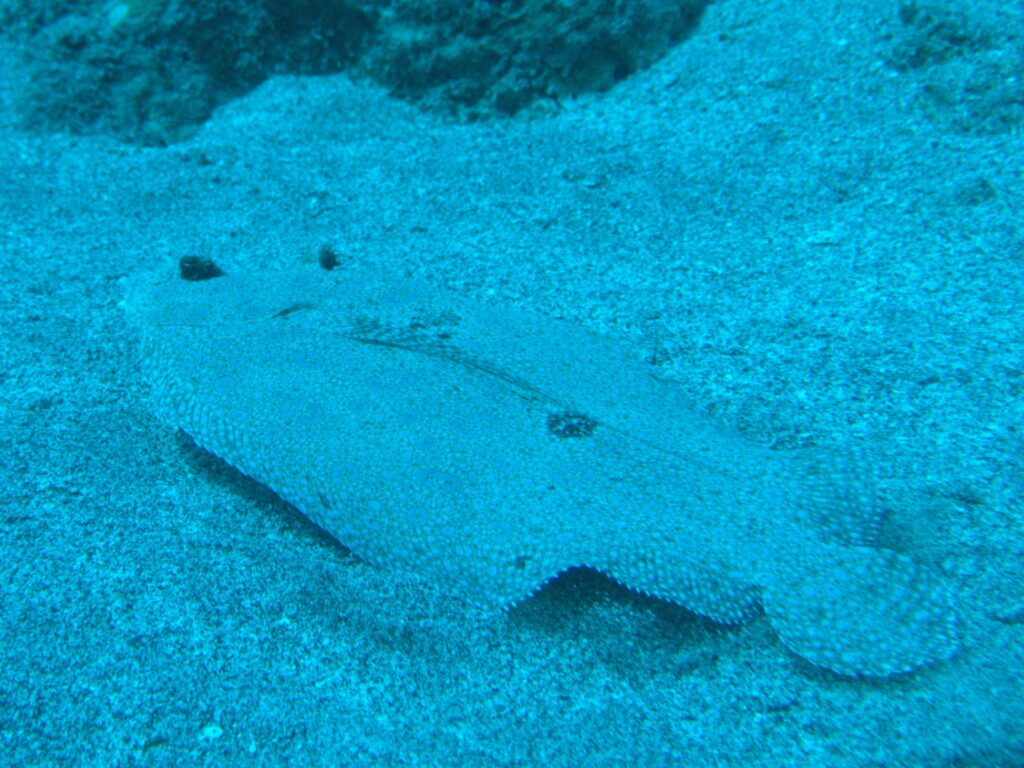

- 砂地に上にちょっと膨らんで色が微かに違う場所があったので近づいてみるといましたいました上手に隠れているカレイ目ヒラメ科ヒラメ属のヒラメさんまたはカレイ目カレイ科のカレイさんです・・・ヒラメさんは日本各地の水深10~200mの砂底や砂礫底を好んで生息し写真の様に獲物が上空を通るのを狙って潜んでおります・・・ヒラメさんは夜行性のため日中は体色を海底の砂泥や岩礁帯などの色に変え頭部以外を砂泥の中に身を潜めており夜間に眠っている魚などを襲って捕食活動を行います・・・ヒラメさんは肉食性のお魚さんでとっても貪欲でエサを見つけると俊敏に動き海底から4~5mも飛び上がってかぶりつくのです・・・ヒラメさんは尾鰭を上下に動かしドルフィンキックのようにスイスイと泳ぐのが特徴的でエサとされたお魚さんはのんびりと幸せそうに泳いでいたら気が付く間もなく突然下から大きな口を開けてガブリと襲われてしまうのです。

- ヒラメさんは底に寝そべって上空を行き交う獲物を狙うので体はご覧のように薄く著しく扁平して両眼は体の片側に寄っていったのですが左側の頭部に寄っているため頭蓋骨もねじれて特異な体形をしています・・・ヒラメさんの側線は胸鰭の背方で大きく波のように曲がっていて尾鰭は尻鰭や背鰭と分離し尾鰭の中央の部分は少しだけ突出しています・・・また上顎は目の後ろ側まで開くため口が大きく両顎の歯は鋭い犬歯状の歯でとても強く一列に並んでいるのです・・・獰猛で肉食性のヒラメさんにとっては大切な口の作りですがこんな歯でガブリとやられたらたまったものでは無いですね・・・ヒラメさんの体色は生息している環境によって異なりますが眼がある方の体の表面の地色は茶色の暗褐色をしておりその中に黒褐色や乳白色の大きさが不規則な小さい斑点が散在していますが目の無い側は白色をしています。

- 一般的なヒラメさんは一種類ですがカレイさんは5亜科から7亜科に分類され世界で100種ほど日本近海で獲れるものでも数十種と多くの種類がいます・・・その違いは左ヒラメ右カレイと言うようにお腹を手前にした時に頭が左に来るのがヒラメさんで右に来るのがカレイさんです・・・一般的にカレイ類は体の右側に眼をもつ右側眼でヒラメさんは左側眼ですが実は目の向きが逆の個体がしばしば見つかっています・・・これが少数ならばただの奇形ですがヌマガレイさんは右に目がある仲間のはずなのにアラスカ沿岸の7割と日本近海のほぼ全部が左側眼と奇形のほうが普通という状況になっています・・・他にカレイ目全般の祖先形に近いボウズガレイさんも右側眼と左側眼がほぼ同数だそうです・・・ややこしい話ですがこの写真のお魚さんは鰓の位置からして左向きの様なのでヒラメさんですかね?

ヒレナガハギのおちびさん達は種類が違ってもみんな仲良し?

- ヒレナガハギのおちびさんはスズキ目ニザダイ科ヒレナガハギ属に属し左右に平べったく側扁し高い体高と小さな口を特徴とし尾柄部に可動棘をもっていて世界の熱帯・亜熱帯海域を中心に約80種が暮らしています・・・日本ではヒレナガハギさんやキイロハギさんやゴマハギさんの3種が住んでいますがサンゴ礁の礁斜面や礁湖などの比較的浅いところでよく見られます・・・小笠原諸島父島のこの浅い場所は隠れるところがたくさんあっておちびさん達の格好の隠れ家になっているようです・・・おちびさん達は動きが速いので写真を撮ろうとしてもサッとサンゴの陰に隠れてしまいます。

- ヒレナガハギさんはその名の通り背ビレと尻ビレが非常に長いお魚さんで体長は30~40cmもあり普段はこのヒレは立てずに泳いでいます・・・でもヒレナガハギさんは驚いた時や天敵を威嚇する時にヒレを大きく広げます・・・と言うことはこのヒレナガハギのおちびさんは勇敢にも私を威嚇しているということですかね?・・・体の色は白色で体側面に黒褐色の太い横帯が6本ありこの横帯の中には更に幅の狭い黄色や青色の横縞が多数見られます・・・尾ビレは黄色くなり上下の縁が白くなっていますがヒレナガハギのおちびさんは全体的に黄色をしています・・・このヒレナガハギさんは中学生ぐらいですかね・・・下の写真の左下のキイロハギのおちびさん達もとぼけた顔で私の様子を伺っています。

ヒレナガヤッコさんのお嬢さんとキイロハギさん

- よく見るとチャイロヤッコさんの様な黒っぽい方もいらっしゃいますが目立っているのは黄色いスズキ目ニザダイ科ヒレナガハギ属のキイロハギさんと青いスズキ目キンチャクダイ科タテジマヤッコ属のヒレナガヤッコさんです・・・彼女たちは井戸端会議でもしているように見えますが・・・何の話題でしゃべっているのでしょうか?・・・旦那の悪口でしょうか?・・・ヒレナガヤッコさんは岩礁やサンゴ礁外縁の斜面の中層で見られ潮通しの良い場所を好むお魚さんなのですが生息水深は25m以深ということでやや深い所で暮らしています・・・でも小笠原ではそこまで深くなくても見れたような気がします・・・ヒレナガヤッコさんの体は楕円形で側扁していて頭部前縁は丸く口は小さくてやや上向きに開いています・・・ヒレナガヤッコさんのオスは身体の色は淡い青灰色で腹側は水色の地に黒色の縦帯が多数入っていて背側と腹側の境界後方には1本の黄色い縦帯があります・・・また尾鰭の上・下葉はよく伸びていますがメスの様に尾鰭両葉は黒色になってなく腹鰭は白色になっています。

- ヒレナガヤッコさんのメスの体側は写真の様に淡い青灰色一色で左右の眼にかけての頭頂部に黒色の斑が複数あり尾鰭両葉は黒色になっています・・・ヒレナガヤッコさんのメスも綺麗なブルーなのですがオスほど派手ではなくヒレナガヤッコさんのおちびさんもメスとほぼ同じ色彩で頭頂部の黒色斑がまだシンプルなのです・・・ヒレナガヤッコさんは動物プランクトンなどを食べ数匹程度のハレムをつくって生活していますが雌性先熟の性転換を行います・・・タテジマヤッコ属のお魚さんの特徴の一つなのですが群れの中のオスがいなくなったりすると体の大きいメスがオスへと性転換するのです・・・このような性転換をする群れの暮らしはハナダイさんの仲間やベラさんの仲間など他の魚でも見られます・・・先ほどヒレナガヤッコさん達が井戸端会議をしているのではと申し上げましたがもしかしたら次のオスを誰にするか会議をしていたのかもしれません・・・よく見たら確かに真剣な眼をしています。

- キイロハギのおちびさんと仲良く同時にこちらの様子を伺っているのは全長が15cm程度のヒレナガヤッコさんのオスですが遠くから見ていてもよく目立つゼブラ柄です・・・キイロハギのおちびさんと違って目を丸くしたヒレナガヤッコさんが「あなたが誰?怖いからこっちに来ないで!」と心配そうな表情が可愛いです・・・ヒレナガヤッコさん!私は何もしませんから安心してください・・・それからヒレナガヤッコさんのオスは体側後方の淡色部と青色部の境界付近に一本の黄色縦帯がありますが不明瞭なことも多く上の写真でもわずかにわかりますかね?・・・ヒレナガヤッコさんの尾鰭の上下葉はビヨーンと良く伸びていますがこれが名前の由来なのでしょうか?・・・背鰭の軟条部は上部が黒色で下部は青色で白色線によって隔てられていて腹鰭は白色で臀鰭にも淡色と黒色帯があります。

- 上の写真の左上に居るのがオスのヒレナガヤッコさんですが右下のちょっとぼけて写っているのがメスのヒレナガヤッコさんです・・・ヒレナガヤッコさん達は動きが素早くなかなかじっとしてくれないのでピントをなかなかバシッと合わせる事ができませんでした・・・それにしても見た感じオスとメスでは全く違いますから模様だけ見ていると同じヒレナガヤッコさんとは思えませんね!・・・オスの方は明らかにゼブラがらなのでよく目立ちますがメスは頭の所に控え目な黒斑があるのと尾鰭の上下葉に黒色線があるだけなのでついつい見過ごしてしまいます・・・もう少しメスもお洒落に着飾ったらいいのにと思ってしまうのは私だけでしょうか?・・・ゼブラ柄とはもちろんシマウマさんの模様のことですが不均等な曲線が特徴で白地に黒い線が引かれています・・・ゼブラ柄は洗練された雰囲気を持っていて落ち着いた雰囲気とシンプルで存在感のある柄です。

コメント