マグロのおちびさん達が気持ちよさげに泳いでいましたが? 小笠原

- マグロさんはスズキ目サバ科マグロ属で外洋性・回遊性の大型肉食魚で全長は3mに達するものまであり種類によって異なりますが最大種はタイセイヨウクロマグロさんで全長4.5 mを超えることもあります・・・4.5mってどんだけ大きいんでしょ!!・・・もしダイビング中に見ることができたら間違いなく圧倒されてしまいますね・・・マグロさんは水中生物としてはかなり高速で遊泳することができ瞬間的な最大速度は時速80 kmに達すると推定されています・・・何度かマグロさん達の捕食シーンに遭遇しましたがその速さは半端ないです・・・体型は紡錘形で体の横断面はほぼ楕円形でウロコは胸ビレ周辺を除けばごく小さいかほとんど無く高速遊泳に適した体型なので捕食する時は大砲がドンと発射されたような感じで衝撃波と音が凄いです・・・吻はわずかに前方に尖り尾ビレは体高と同じくらいの大きな三日月形ですがそれ以外の各ヒレは小さく種類によって分布域や生息水深が異なりますが泳ぎを止めると窒息するためたとえ睡眠時でも止まらないそうです・・・一生泳ぎ続けるなんて・・・でもマグロさんにとってはそれが普通なのかもしれません。

- マグロ亜属にはクロマグロさん・タイセイヨウクロマグロさん・ミナミマグロさん・メバチマグロさん・ビンナガマグロさんの5種類がいます・・・クロマグロさんは全長3 m・体重400 kgを超え胸ビレが短く第二背ビレに届かない点で他種と区別できるそうです。また1m前後までの個体腹部に白く太短い横縞や縦縞が現れることがあり第2背鰭は黄色いか微かに黄色くなっています・・・タイセイヨウクロマグロさんは全長4.5 m・体重680 kgに達しマグロ属ひいてはサバ科でも最大種です。胸ビレが短く第二背ビレに届かない点でクロマグロさんと一緒です・・・ミナミマグロさんは別名インドマグロさんと呼ばれ全長2.5 mに達する大きさで中型種になります。メバチやキハダよりも胸ビレが比較的短く第二背鰭まで達しておらず第一背ビレが黄灰色で第二背ビレが赤褐色で尾ビレの付け根の水平隆起線は黄白色をしています・・・メバチマグロさんは全長2 mほどの中型種で他種より太いずんぐりした体型と大きな目とビンナガさんほどではないですが長い胸びれを持っています。また若魚は成魚よりも体が前後に細長く体側に白い数本の横縞模様がありキハダさんの若魚に似ています・・・ビンナガマグロさんは体長1 m程の小型種で「ビンナガ」の名前は長大な胸ビレがもみあげのように見えるからだそうです。また尾ビレが白く縁取られる点でも他種と区別できます・・・写真のマグロさんは何マグロさんなのでしょうか?

- 新マグロ亜属はマグロ属のうちヒレに黄味があるものを指しタイセイヨウマグロさん・キハダマグロさん・コシナガさんの3種がいます・・・タイセイヨウマグロさんは全長1 m程度でマグロ属で最小の小型種であり尾部の黒味がかった離鰭があることからヒレクロマグロさんとすることが提唱されています・・・キハダマグロさんは日本近海では全長1-1.5 mほどのものが多いのですがインド洋では全長3 mに達するものもいる中型種で第二背ビレと尻ビレが黄色で鎌状に長く伸び体表もやや黄色を帯びています。キハダマグロさんの若魚は体側に後方へ向けて下がる斜めの白い縞模様がありますが第二背ビレと尻ビレが短いので他種との区別がつけにくく特にメバチの若魚とよく似ています・・・コシナガさんは全長1 mを超えるものもいますが60cmほどのものが多くマグロとしては小型種で「腰長鮪」の字のとおり第2背びれと尻びれのうしろ側が長いのが名前の由来です・・・この写真のマグロさんはミナミマグロさんのおちびさん?キハダマグロさんのおちびさん?わかりません。

あるがままにのんびり生きよう!悩み多きマダコさん?! 小笠原

- 綺麗に群れを作って泳いでいるスカシテンジクさんだと思うのですがその後ろの岩の隙間で擬態しているのはタコ目マダコ科マダコ属のマダコさんではないですか・・・最初はよくわからなかったのですがなんとなく違和感があったのでよく見てみると居ました居ました見事に変身しているマダコさんです・・・マダコさんは北海道を除く日本全国の沿岸域で最も普通にみられる代表的なタコさんでタコ類の代表種です・・・マダコさんの全長は約60cm前後で胴体を覆う外套膜は卵円形の筋肉質で体色や体表の状態は変化に富み外套背側には特徴的な4つの大きめの突起が菱形に並んでいます・・・腕の付け根にある漏斗は先端側が尖り各腕は太くほぼ等長で各腕の吸盤は2列に並んでいます・・・成熟した雄は右第3腕が交接腕化し先端の3%程度が扁平に変形して箆状の舌状片となりますがマダコさんの交接腕は顕著ではなく通常腕より先端が丸みを帯びているように見えるだけです・・・でも雄は特定の吸盤が大きく平たくなることから雌雄の区別が可能です。

- マダコさんは海底の岩の隙間や礫の下に巣穴を持ち単独で夜になるとエサを探して海底を這って動き回ります・・・蛸壺漁はマダコさんが巣穴に隠れる習性を利用したものですがマダコさんは食べ残しやゴミを取り除き巣穴の外に運ぶことが知られているため蛸壺の内部は綺麗でないと入らないそうです・・・鞘さん達はカニバリズムも観察され特に珍しいことではなくまた自分の腕を食べる行動も観察されています・・・そして自分の腕を食べ始めたタコさんは腸内で消化されておらず小肉片となって腸内を充填してしまい数日以内に死亡するそうです・・・この行動はストレスによるものとか精神の異常によるものとか何らかの病原体によって引き起こされる感染性の致死的疾患であるとも考えられています・・・お腹が空いていないのに自分の腕を食べてしまうなんて頭の良いマダコさんにとってよっぽどの事があったという事ですよね・・・上の写真では噴水口から気持ちよく海水を吐き出していますがマダコさん悩むことも悪くはないけどあるがままにこれからものんびりと長生きしてね。

不思議で神秘的な生き物!謎が深く魅力的なマダコさん! 小笠原

- 無脊椎動物の中では特に知能の高い種だと考えられている八腕形目マダコ科マダコ属のマダコさんは腕を含めた体長は約60 cm程度で体表は低い突起が密生し全身の皮膚には色素細胞が分布するため周囲の環境に合わせて体色や突起の長さを数秒ほどで変更できます・・・あっと言う間に変化しますので擬態したマダコさんを見つけるのは至難の業です・・・それからマダコさんのオスとメスの違いはメスのほうが大きく吸盤の並び方がメスは規則的になっておりオスはメスに精子の入った性包を渡すために特殊化した交接腕を持っています・・・マダコさんは浅い海の岩礁やサンゴ礁で暮らしていて昼は海底の岩穴や岩の割れ目にひそみ夜に活動して甲殻類や二枚貝を食べるのですがその際には獲物を腕で絡め捕り毒性を含む唾液を注入して麻痺させ腕の吸盤で硬い殻もこじ開けて食べるのです・・・念には念を入れてという感じですがマダコさんに狙われた獲物達はたまったものでは無いですね・・・マダコさんの天敵はウツボさんやサメさんなどで危険を感じると墨を吐き敵の視覚や嗅覚をくらませます・・・また腕を自切することもでき欠けた腕はしばらくすると元通りに再生しますがマダコさんは自分の腕を食べる事もありこの行動は何らかの病原体によって引き起こされると考えられており腕を食べ始めたマダコさんは数日以内に死亡するそうです。

- タコさん達は8本の筋肉に富んだ腕には吸盤が付き多様な機能を持ち脊椎動物に匹敵する大きな脳を持つ頭部と厚い外套膜に覆われた内臓塊からなる胴を持つことが特徴です・・・見た目で頭部に見える丸く大きな部位は実際には胴部であり本当の頭は腕の基部に位置している部分なのですなわち頭から足が生えているという事です・・・同じ構造を持つイカさんの仲間とともに頭足類と呼ばれる理由はこれです・・・タコさんの体サイズは種によって異なり最大のミズダコさんは全長 3 mに達しますが小型のタコさんはピグミーオクトパスさんと総称され琉球列島のコツブハナダコさんの2.5cmが最小とされています・・・吸盤の構造はイカ類とは異なり柄や各質環を欠くことがイカさんとタコさんを区別するもっとも重要で確実な違いとなります・・・タコさんの吸盤は非常に多機能であり移動や体の固定それから餌の捕獲などに用いられますがイカさんとタコさんの構造の違いは遊泳性の餌を捕らえ暴れる餌を抑え込む必要があるイカさんに対しタコさんは待ち伏せ型の狩猟を行うため角質環のような爪が不要でありまたタコさんは底生であるため海底を移動する際に引っかかることを避けるために角質環は邪魔になると考えられています・・・また吸盤には感覚細胞が分布し触角と味覚があるのですが不思議な事にタコの吸盤は切断されたものであっても自分の体には吸着することはないのです・・・この原理については判明しておらず皮膚に何らかの自己認識機構が存在すると言われています。

宝箱を隠している?何故かマダラエイさんが丸くなってる? 小笠原

- 海の底に大きなトビエイ目アカエイ科マダラエイ属のマダラエイさんがいましたが何故かいつも見ているマダラエイさんと違って身体が丸く妙に分厚くなっていますが何故でしょうか?・・・マダラエイさんの体盤は幅2m近くまで成長するものもいて丸くて分厚い体盤は長さより幅のほうが広くなっていて水中での圧倒的な存在感はまさに海底の王者の様です・・・でも今回のマダラエイさんは何かを捕まえ覆いかぶさっているのかそれとも岩でも抱えこんでいるのか不思議なフォルムをしています・・・おそらくこんなに大きな獲物を覆いかぶさって捕まえることは無いので岩を抱え込んでいるのだと思いますがそれにしても何故でしょうか?・・・もう少し近づいて見ましたがやはり変な姿形をしていて「何を隠しているか見せないよう~!」とでも言っている様な表情です。

- マダラエイさんの背面は茶~紫のかった灰色で体盤縁には白い筋や白黒の斑点があり小さい突起で覆われていて砂地や岩礁に溶け込むカモフラージュの役割を果たしていると考えています・・・また眼の後方には眼より大きな噴水孔があり腹面は乳白色で口は幅広くて弧を描き口角にはわずかに溝があります・・・ダイビング中にマダラエイさんの口はなかなか見ることはできませんが本などで見ると結構可愛い顔をしていますよね・・・マダラエイさんの黒い尾は体盤幅を超えない程度と比較的短く尾の付け根は幅広いのですが棘より後方は急速に細くなり幅広い臀鰭は尾の先端まで続いています・・・群れを作ることもあるマダラエイさんは夜行性で摂餌時は体盤の縁を砂に押し付け噴水孔から吸い込んだ水を口から吹き出すことで砂を掘り貝類や甲殻類や小魚さんを食べます・・・上下の写真を比較してもらえればよくわかりますが上のマダラエイさんはやはり何かを隠していますよね。

- 底生生物であるマダラエイさんは通常水深20~60mの水深に生息し岩礁近くの砂礫底を好み日中は洞窟や岩棚の下で休息しています・・・他のアカエイ類のようにマダラエイさんも無胎盤性胎生で産仔数はおよそ7匹だそうです・・・マダラエイさんは決して攻撃的ではありませんが天敵のサメさんやイルカさんなど危険が迫ると尾を振り上げて棘を前方に向け前後に波打たせることで威嚇します・・・なので当たり前のことですが人間から刺激されると尾の毒針を振り回すことがあり死亡例もあるので気をつけましょう・・・それからマダラエイさんは食用とされることもあり肉や軟骨が利用され味は鶏モモ肉に似ておりサッパリしているそうです・・・そんな事を考えていると「なんだ俺様を捕まえて食べようとでも思っているのか?」と睨んでいる様です・・・マダラエイさんそんなことは無いですよ~!

修羅場からの帰還してきたマダラエイさん!歴戦の英雄?

- 海の底の砂地でのんびりと休んでいるのはトビエイ目アカエイ科マダラエイ属のマダラエイさんです・・・エキジットまじかだったので水深を下げずに遠くから撮影したのでぼやけてしまいましたが背中の斑が目立つエイさんです・・・マダラエイさんは丸くて分厚く長さより幅のほうが広いのが特徴で眼の後方には眼より大きな噴水孔があります・・・マダラエイさんの尾は比較的短く体盤幅を超えないのですがこのマダラエイさんの尾はちょっと短かすぎませんか?・・・マダラエイさんの天敵はサメさんやイルカさんなどですが危険が迫るとマダラエイさんは尾を振り上げて棘を前方に向け前後に波打たせ威嚇をします・・・でもこのマダラエイさんはその威嚇行為に失敗してしまったのでしょうか?・・・それとも自分の尾を犠牲にしてでも修羅場を生き抜こうと頑張った結果なのでしょうか?・・・そんなマダラエイさんですが人間からも食用とされることがあり肉や軟骨が利用され味は鶏モモ肉に似ておりサッパリしているということです・・・マダラエイさんにとっては災難ですが鶏モモ肉に似ているということは食べればかなり美味しそうですね・・・失礼いたしました。

- マダラエイさんは決して攻撃的な生き物ではなくダイバーに近づいてきて「あなたは誰?その不思議な姿は何?」といった感じで調べるような行動を取ることもあります・・・そう意味では人懐っこく好奇心旺盛なマダラエイさんなのですが刺激すると尾の毒棘を突き刺すこともあります・・・やってはいけないことですがマダラエイさんに跨ろうとしたダイバーが刺されて死亡した事例もあるそうです・・・また違うマダラエイさんですが中層を泳ぎながらクマザサハナムロさんの群れを見ている時にふと底の方を見ると黒くて大きなものが横たわっていました・・・確かめるために少しずつ水深を落として近づいてみたところ遠くからだと黒一色かと思っていたのですが近づくにつれ背中に斑模様が見えてきました・・・マダラエイさんの体盤は幅1.8 mにも達して分厚く遠くからだとわかりませんが背面は小さい突起で覆われています・・・マダラエイさんは体の割に尾は短めで黒く幅広い臀鰭を持ち背面には白黒の斑点があります・・・この写真のエイさんもマダラトビさんの特徴が出ていますのでマダラエイさんで間違いないのではないでしょう?

- 私が近づいていったので驚いてしまったのか?それとも鬱陶しいのが近づいてきたと思ったのでしょうかマダラエイさんが逃げ出そうとしています・・・「せっかく水深を落として見に来たんだから逃げ出さないでマダラエイさん!」・・・マダラエイさんは夜行性で日中は洞窟や岩棚の下で休息しているそうなので大事な時間を邪魔をされたくないと思ったのでしょうか?・・・マダラエイさんは通常は単独で水深20~60メートルの水深の岩礁近くの砂礫底を好んでいますがたまに群れを作ることもあるそうです・・・それからマダラエイさんの天敵はサメさんやイルカさんなどですが危険が迫ると尾を振り上げて棘を前方に向け前後に波打たせることで威嚇するそうです・・・マダラエイさんは攻撃的ではないのですがやっぱり命の危機を感じると必死になりますよね・・・サメさんやイルカさんだけでなくダイバーもマダラエイさんを刺激すると尾の毒針を振り回されることがあり死亡例もあるので気を付けましょう。

- マダラエイさんは体盤の縁を砂に押し付け大きな噴水孔から吸い込んだ水を口から吹き出し砂を掘って貝類や甲殻類や小魚などを活発に捕食します・・・マダラエイさんの体盤は下の写真の様に丸くて分厚く長さより幅のほうが広く眼の後方には眼より大きな噴水孔があります・・・この写真ではわかりませんが口は幅広くて弧を描き口角にはわずかに溝があり口底には7個の乳頭突起が並んでいます・・・それから短めの尾の付け根は幅広くなっていますが棘より後方は急速に細くなっていて棘より後ろは黒く腹面は乳白色で縁は黒い斑点があります・・・背面は茶~紫のかった灰色で体盤縁には白い筋や斑点があります・・・下の写真のマダラエイさんは眼付が鋭いですし背面にある白い筋は歴戦の戦いで着いた傷のように見えますが如何でしょうか?・・・それからマダラエイさんは他のアカエイ類のように無胎盤性胎生で産仔数はおよそ7匹だそうです。

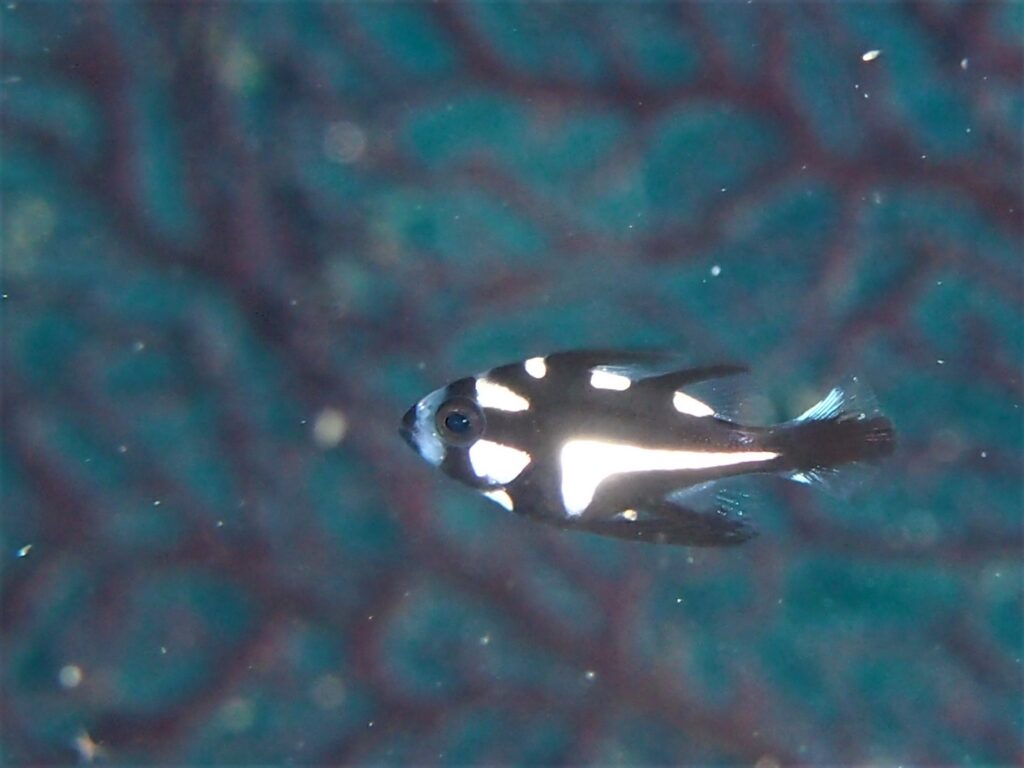

子供の頃はこんなに可愛いマダラタルミのおちびさんなのに!?

- 黒白模様が美しいスズキ目フエダイ科マダラタルミ属のマダラタルミさんのおちびさんですが幼魚の頃は岩陰やサンゴ礁の周辺で単独で元気にちょこまかちょこまかと泳いでいます・・・マダラタルミさんのおちびさんは御覧の通り太い黒線が眼の上を通っており黒い背中には白の斑点と体側に白の縦帯が走っていてなんとも可愛い模様のおちびさんです・・・でもマダラタルミさんは大人になると潮通しの良いサンゴ礁外縁の斜面やドロップオフの中層を数十匹から数百匹の群れを作って暮らすようになり全長35~50cmで最大で75cmに達することがありその大きな群れは壮大な景色となります・・・マダラタルミさんは大人になると外見や模様などに華やかさが無くなり地味で目立たなくなりますが控え目で質素で飾り気がなくてもその存在感は無くてはならないいぶし銀的な存在感があって私は好きです。

- マダラタルミさんは成魚になるとおちびさんの頃の様な黒と白の斑な色分けがなくなり体色は一様に黒灰色になりますが何故か白っぽい時と黒っぽい時があります・・・どうしてこのような違いが出るのかよくわかりませんがもしかしてマダラタルミさんの中にも目立ちたがり屋さんでもいるのでしょうか?・・・マダラタルミさんは眼の虹彩が黒く大きめで体高は比較的高く頭部は丸くなってややズングリムックリな体形です・・・そして口はへの字型で頑固そうな表情をしていて背鰭と臀鰭の後端が尖っていて胸鰭は長く肛門まで伸びています・・・マダラタルミさんは見た目は地味ですが実は上質の白身に皮が香ばしく食べるととても美味しいそうです・・・このおちびさんもまだまだ小さいですが捕食者に食べられない様に気を付けながら大きく育ってください。

- 大人のマダラタルミさんは黒くてごつくて無骨といった印象で可愛らしさは微塵もありませんがおちびさんの時は全く印象が違います・・・マダラタルミの親分さんには申し訳ないのですが親子だと言われなければ全くわからないほど違うのです・・・何はともあれそれぐらいマダラタルミさんの赤ちゃんが可愛いと言うことです・・・この赤ちゃんマダラタルミさんの体長はおそらく1cm強程度だったと思いますがとても小さく目はキョロキョロっとしていてパンダのような白黒斑模様です・・・それにしてもこの赤ちゃんマダラタルミさんの瞳は純粋で澄んでいて疑うことを何も知らないといった印象で「僕とにかく一生懸命生きているだけです!」と言っているようです・・・「赤ちゃんマダラタルミさん!他のお魚さんに食べられないように頑張って生き延びてね~!」と応援したくなります。

- キンセンイシモチさんとマダラタルミさんの赤ちゃんが鉢合わせをしてしまいましたね・・・お互い見つめ合って「ん!なんだあ!危険な奴かな?」とでも言っているようですが小さい者同士仲よくしてケンカしないでね!・・・マダラタルミさんの名前の「マダラ」は幼魚の頃のこの白黒パンダの様な体の色に由来していて「タルミ」は浅海性フエダイ類の別名だそうです・・・マダラタルミさんは幼魚の頃は単独生活をしていますが成魚になると大きな群れを作ることが多いそうです・・・下の写真はパラオで見たマダラタルミさんの群れですが迫力があって圧巻でしたよ~・・・このマダラタルミさん達もそうですが大人と子供では「なんでこんなに違うの?本当に親子なの?」という種類のお魚さんがよくいますよね・・・不思議な海の世界ですね。

マダラトビエイさんもっと近くに来て~!! パラオ

- これはパラオのペリリューコーナーを激流に流されながら撮影した写真ですがご存じの通りペリリューコーナーは流れの速いポイントです・・・コーナーの先端の下の方を優雅に泳いでいるトビエイ目マダラトビエイ科マダラトビエイ属のマダラトビエイさんを見つけたのですがもちろん近づくことはできませんのでズームで撮影してみました・・・ハレーションを起こしていますがなんとなくマダラトビエイさんだとわかりますよね・・・こんなに流れが速いのにさすがのマダラトビエイさん餅屋は餅屋で人間とは雲泥の差で華麗に気持ちよさそうに泳いでいます・・・「なにか変な生き物が流されてるけど何してるんだろう?こんなに気持ちがいい海なのに泳げないのかなあ?最高なんだけど!」ってマダラトビエイさんが言っているようです。

- マダラトビエイさんは斑点がとても美しく華麗なエイさんですが警戒心が強いので近づこうとするとすぐに逃げてしまいます・・・比較的流れのあるポイントで見かけることが多いのですが群れをなしてホバリングしていることもあるそうでそんな場面に遭遇できたら最高ですね・・・なんとなくシルエットでわかると思うのですが泳いでいる時は尖った顔つきをしています・・・でも海底で餌を探しているときには掃除機の様に口を広げてもぞもぞしています・・・またマダラトビエイさんは尾の付け根に毒針を持っていて何もしなければ大丈夫ですがちょっかいを出すと危害を加えてくる可能性もゼロではありません・・・でも実際近づくのは困難ですよね・・・それからマダラトビエイさんの天敵は他のエイと同じでイタチザメさんやオオメジロザメさんやヒラシュモクザメさんなどのサメさんです・・・サメさん達がマダラトビエイさんを捕食する場合は海底に押さえつけるようにしながら噛みつくそうです・・・襲われたエイさん悲惨ですが弱肉強食の自然界では仕方のない事ですね。

ただものではない!年を重ねた貫禄のマダラハタさん! 小笠原

- ウメイロモドキさんが乱舞している中貫禄を持って悠々と泳いでいるのはスズキ目ハタ科マハタ属のマダラハタさんです・・・マダラハタさんは体高がややあり尾柄部背部に黒色斑がありこの模様で他の多くのハタ科のお魚さんと見分けることができます・・・胸鰭の地色は淡色から暗色の小斑がありますが模様が似ているヤイトハタさんとは尾柄部の黒点の有無で見分けることができます・・・模様も尾柄部の模様も酷似しているアカマダラハタさんは尾柄部の黒点が小さいことで見分けることができます・・・またマダラハタさんの頭部背縁はなめらかで丸いのですがアカマダラハタさんは胸鰭の地色が生鮮時は赤っぽく頭部背縁は眼の後方で凹み後頭部で盛り上がっているので区別ができます・・・マダラハタさんの体長はアカマダラハタさんよりもやや小さく60cmほどで体色は褐色で濃淡のある複雑な斑紋が見られますがこの模様は個体差が大きいです。

- アカマダラハタさんの全長は通常50cmくらいですが最大120cmにまで成長します・・・頭部背面の輪郭は眼の付近で凹み背鰭の起点までは突き出ていて前鰓蓋は丸みを帯び細かな鋸歯があり鰓蓋上縁は凸状で上顎は眼の後方まで開きます・・・尾鰭は丸みを帯び体色は淡い黄褐色で不規則な暗褐色の斑点が入り全体的に暗色の小斑が散らばり尾柄には小さな黒色の鞍状斑があります・・・マダラハタさんとよく似ていますがアカマダラハタさんの背鰭基底に黒斑があり眼の後方が凹んでいることが特徴です・・・アカマダラハタさんは単独で待ち伏せ型の肉食魚で主に魚類や甲殻類や頭足類を捕食します・・・アカマダラハタさんは夜行性の底魚で日の出と日没時に活発となりますが寿命が長く少なくとも40年を超えると推測されており縄張りを守って生活しています・・・アカマダラハタさんは雌性先熟の雌雄同体なので雌が雄に性転換をします。

マツカサウオさんはパイナップルの生まれ変わり?(改)柏島

- マツカサウオさんの体は淡黄色から黄褐色で光沢があってとても目立ちます・・・眼は大きくて全身が堅い鱗に被われているので何て言うか・・・鎧を着ているようなすごくごつごつ感のあるところが特徴のお魚さんです・・・このマツカサウオさんは実は下顎に1対の発光器があってここに共生する発光バクテリアによって淡い光で発光するのだそうですが残念ながら私はその光を実際に見たことはありません・・・きっときれいでしょうね。

- マツカサウオさんの発光は黒色色素胞の伸縮によって調整されるそうで光らせたり消したりすることもできるそうです・・・蛍みたいに夜になると光ったり消えたり点滅してユラユラしているのでしょうか・・・すごいですよね!!一度見てみたいものです・・・発光する理由まではまだよく判っていないようですがチョウチンンアンコウさんのように餌として惹きつけているかもしれませんね・・・もしくはオスが光ってメスに求婚したりしているのでしょうか?・・・いずれにしろ解明が期待されます・・・ちなみにメスは比較的小型ですがオスの方が大型に成長し体長15cmになります。

- 松ぼっくりように見えるため「マツカサウオ」と呼ばれていますが「ヨロイウオ」とかひれを動かすときにパタパタと音を立てることから「パタパタウオ」とも呼ぶ地方もあるそうです・・・マツカサウオさんとかヨロイウオさんとかは見た目でなるほどと思いますがパタパタウオさんはちょっとユニークじゃないでしょうか?・・・まさに黄色い松ぼっくりのようなマツカサウオさんですがヨロイウオさんという名前のほうが本人は「強そうでいいな」と思っているのでは?・・・パタパタウオさんも私的にはかわいくて良いと思うのですが本人の気持ちはどうでしょうかね?

- マツカサウオさんは英語では鎧をつけたようにも見えるためは「Knight Fish」「Armor Fish」と呼ばれているそうです・・・「ナイト」とか「アーマー」とかなかなかかっこいい名前が付いていて本人も満足ではないでしょうか・・・また黄色と黒のコントラストから「Pinapple fish」とも呼ばれているそうです・・・確かにこの黄色い色といい網目模様といい形といい「パイナップルフィッシュ」が私的には一番すっきりしますね・・・でも食べると白身でおいしいそうですよ~。

コメント