ホソカマスさんが1匹だけひっくり返ってる?(改)ケラマ

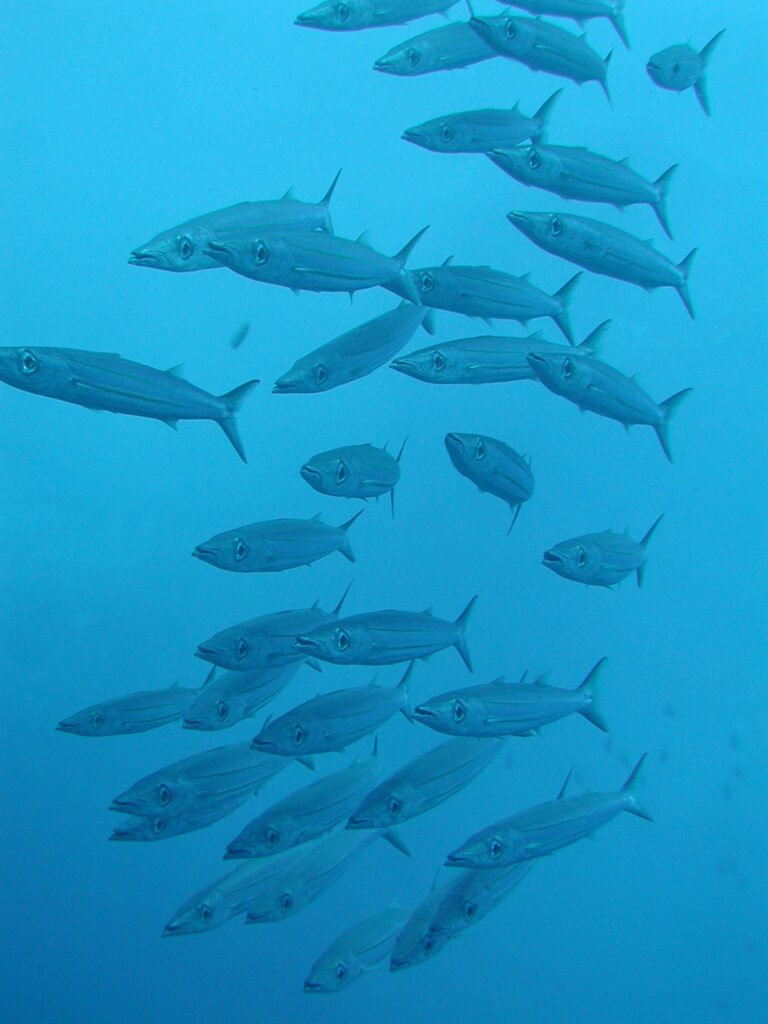

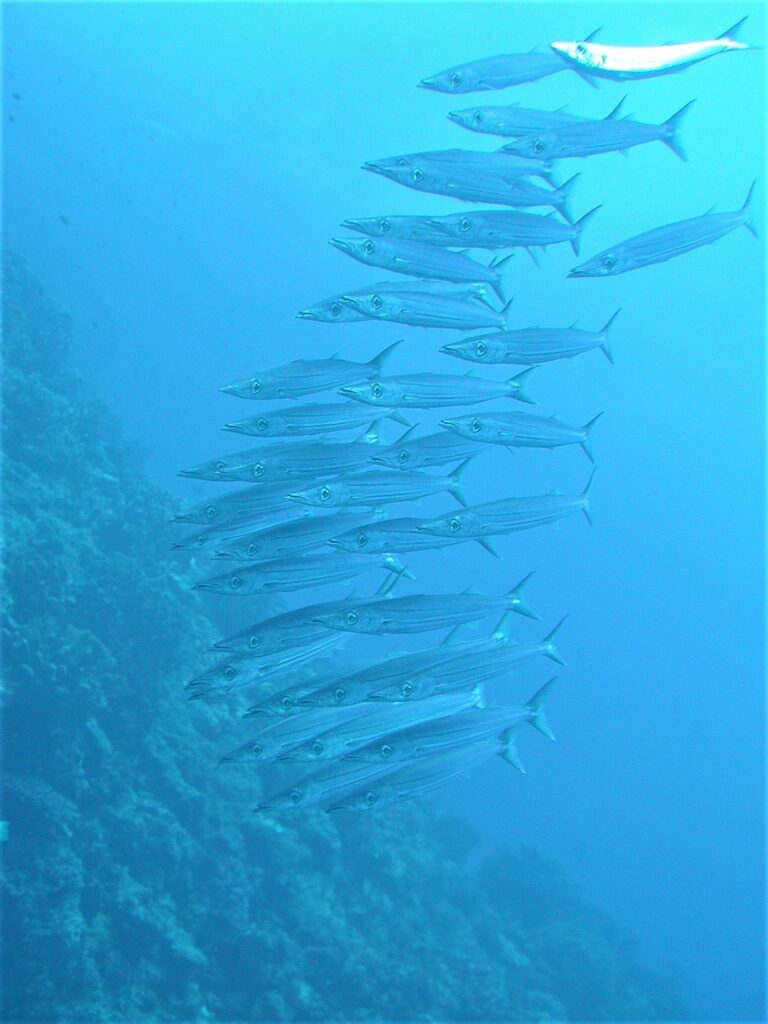

- ヤマトカマスさんによく似ているスズキ目カマス科のホソカマスさんは体側に黒色の縦帯が2本あり上顎の後端が鼻孔下に達していないことが特徴となっております・・・ホソカマスさんはタイワンカマスさんと違って尾鰭が黄色ではありません・・・ホソカマスさんはかなり密な群れを作りますがあまり逃げないので群れを撮影しやすいカマスさんです・・・ホソカマスさんはカマスさんの仲間の中ではちょっとおちょぼ口で口をきゅっととんがらせて「何か文句でもありますか?」とでも言っているような口をしています・・・ホソカマスさんはよく群れていますが見かけるといつも思うことがあります・・・美味しそう!!・・・ちなみにヤマトカマスさんは比較的浅い岩礁帯の水面近くから中域を大きな群れをつくって回遊しています・・・ヤマトカマスさんは背は紫がかったグレー色で各鰭が黒っぽいのが特徴で最大の識別ポイントは腹鰭が背鰭と同位置あるいは背鰭より後ろについている点です

- 下の写真の一番上のホソカマスさんは一匹だけひっくり返って何かアピールしているようです・・・群れの他のホソカマスさん達と違う行動をすることで目立とうとしているのでしょうか?それとも意中の方に恋のアピールでもしているのでしょうか?・・・よく見ると身体をくねらせた結果太陽光が反射して白く光っているだけのようにも見えますがどちらなのでしょうか?・・・お腹を上にしているようにも見えますよね!・・・ホソカマスさん達の顔がみんなで私の方を向いていて「お願いだから僕たちを食べないでね!!」とおちょぼ口で訴えかけているような眼をしていると思うのは私だけですかね。

ホソカワインドカエルウオさんは鼻毛を伸ばしたおじさん?(改)ケラマ

- ホソカワインドカエルウオさんの体は円筒形で細長く尾びれの後ろ縁は丸くなっていますがこの写真では尾びれはよくわからないです・・・体の色は暗褐色や黒褐色のような色合いで眼の上方には皮弁があってまるでまつ毛のようです・・・円らな瞳でカエルのような顔にちょびひげ?鼻毛?が生えていてちょっととぼけた感じがかわいいですよね・・・それにしても鼻毛だとしたら伸びすぎですね・・・もう少し身だしなみに気を付けないといけませんね・・・インドカエルウオさんとよく似ていますがホソカワインドカエルウオさんの眼の上の皮弁は分岐しているのと身体の色に赤みがあります・・・写真でよく見比べればああなるほどと思えますが海の中で区別は不可能です。

- ホソカワインドカエルウオさんは水深10~20m程のサンゴ礁域に生息し小さな岩穴や珊瑚の間に隠れていることが多いです・・・しかも絶えず動き回っている本当に落ち着きのないホソカワインドカエルウオさんです・・・居た居たと思ってカメラを向けると「あれ?どこ行った?」と言うことが多々あるいけずな方でたいへん撮影しづらいお魚さんです・・・それからホソカワインドカエルウオさんの幼魚の体側には多数の白い横縞があるそうでしばしば浅い沿岸域で見られるそうです・・・私はまだ見ていません・・・と言うか気づいていないだけかもしれませんね?・・・色合いが地味目ですけどよく見ると愛嬌のあるホソカワインドカエルウオさんでした。

次の世代へ愛をはぐくむボニンユビウミウシさん達! 小笠原

- 赤い絨毯の上えで仲良く語り合っているのは裸鰓目ユビウミウシ科ユビウミウシ属のボニンユビウミウシさん達です・・・ボニンユビウミウシさんは小笠原の固有種ですが体の地色は白色で赤色〜橙色の網目状模様が綺麗に入っています・・・ボニンユビウミウシさんの背側突起には橙色の輪は無く鰓は背側突起の中にあって透明で触角と口幕突起は淡い橙色になっています・・・ウミウシさんは雌雄同体なのですが受精は異個体間で交尾することで行われます・・・この写真のボニンユビウミウシさん達も広い海の中で偶然出会って今愛をはぐくんでいる最中なのでしょう・・・邪魔をしてはいけないですね・・・ウミウシさんの卵塊は渦巻き状で孵化した幼生はヴェリジャー幼生と呼ばれ巻貝のような殻を持って浮遊生活を送りますがやがて変態し殻を失って底生のよく見かけるウミウシさんとなります。

- ユビウミウシさん達もいろいろ仲間がいてて約30mm程度のユビウミウシ科ユビウミウシ属のユビウミウシさんは体色が橙色と灰黄色で橙色が網目線のように見えたり灰黄色の斑紋が密に存在したりしています・・・この灰黄色の部分は僅かに盛り上がっており背側突起は6対でそれぞれが2~3本に分岐していますがこの分岐した場所に鰓が見られます・・・触角は灰黄色で付け根の部分から指状突起が4本程度伸びこのうち後方の突起は他の突起よりも大きくなっていてユビウミウシさんは体をくねらせ水中を漂うこともあります・・・またユビウミウシ科ユビウミウシ属のヤマトユビウミウシさんは体色が半透明の黄白色で背面全体に橙色の網目模様と白色の斑紋に覆われています・・・背面突起は3対でそれ以降は小突起になっており突起は白色で先は2〜3本に分岐しています・・・触角鞘は細長く4本程に分岐し口幕は体色と同じで尾の先端は濃い橙色になっています・・・それからユビウミウシ科ユビウミウシ属のハチジョウユビウミウシさんは触角鞘を含めて体全体を網目状斑紋が覆っており背面の触角後方から尾に至る白色帯があります・・・背面突起は左右に3対あり大きさは10mm程度で名前の通り八丈島に生息していますが他の場所でも見つかっています。

あなたはボニンユビウミウシさん? 2024 小笠原

- この写真のウミウシさんは10mmほどしかなく小さくて私の腕ではピントがなかなか合わず見にくくて申し訳ございません・・・おそらく裸鰓目ユビウミウシ科ユビウミウシ属のボニンユビウミウシさんではないかと思います・・・ボニンユビウミウシさんの身体の地色は白色で赤色〜橙色のサッカーボールの様な網目状の模様が入っています・・・ボニンユビウミウシさんの背側突起に橙色の輪は無く触角と口幕突起は淡い橙色になっています・・・またボニンユビウミウシさんの鰓は背側突起の中にあり透明になっています・・・下の写真のボニンユビウミウシさんはお尻をくいっと捻じ曲げて何かアピールしているようです・・・私に挨拶でもしてくれているのでしょうか?・・・それとも「ちゃんとピントを合わせて撮れているのか!」とご指導してくれているのでしょうか?

- ウミウシさんには口幕突起というものがありますが口幕突起とは感覚器官として機能しており餌がそこにいるかどうかの存在を感知します・・・ウミウシさんは餌を摂るためにニュウっと口幕突起を伸ばし適切な餌を見つけるとウミウシさんは口幕突起を収縮させて餌を摂取します・・・ウミウシさんのエサはカイメンを食べることが多くその他にコケムシやホヤや海藻なども食べることがあります・・・このボニンユビウミウシさんもそうですが裸鰓目には様々なグループがあります・・・最も大きなグループのドリース類は触角や背中に花びらの様な二次鰓を持っています・・・ミノウミウシ類は背中にミノの様な突起が並ぶグループです・・・またタテジマウミウシ類は背中に縦ヒダがある種類が多いくスギノハウミウシ類は背中に変化に富んだ突起を持つグループです。

- また同属の裸鰓目ユビウミウシ科ユビウミウシ属のユビウミウシさんの体色は橙色と灰黄色で橙色が網目線のように見える部分もあれば灰黄色の斑紋が密に存在するように見える部分もあります・・・この灰黄色の部分は僅かに盛り上がっていて背側突起は成長個体で6対ありそれぞれが2~3本に分岐しています・・・触角は灰黄色で付け根の部分から指状突起が4本程度伸びこのうち後方の突起は他の突起よりも大きくなります・・・背側突起や触角鞘の突起や口触手の突起はいずれも先端付近に橙色の輪が入り全長は30mmに達します・・・今回はうまく撮影できませんでしたがまた小笠原でボニンユビウミウシさんにお会いできることを期待しております。

ホホスジタルミさん?マダラタルミさん?どっちなの? 小笠原

- ダイビング中に他のお魚さんを見ていたのですが岩場の陰でチョロチョロチョロチョロしているパンダさんのような模様の小さなスズキ目フエダイ科マダラタルミ属のマダラタルミさんのおちびさんがいました・・・この模様は遠くからも目立ちますので今回も「あ!いたいた!相変わらずクネクネクネクネしてる!」という感じでついつい写真を構えてしまう私でした・・・スズキ目フエダイ科マダラタルミ属のホホスジタルミさんのおちびさんも泳ぎ方や色彩からよく似ていますがマダラタルミさんのおちびさんは腹鰭が丸くなっておりホホスジタルミさんのおちびさんは腹鰭が長く尖ることで水中でも区別できます・・・でもこの写真は遠くからだったのでちょっとわからないですね・・・もう少し近づいてから撮影したらよかったのですが近づいて行く時間も無くこの遠景になってしまいました・・・またホホスジタルミさんのおちびさんは頭部の黒色斑と体側の黒色斑がつながっていることでマダラタルミさんのおちびさんと区別できます・・・という事はこの写真のおちびさんはホホスジタルミさんのおちびさんですかね?

- マダラタルミさんの成魚は全長は35~50 cmで最大75 cmくらいまで成長し体高は比較的高く頭部は丸く背側の輪郭は凸状をしていてがっちりしています・・・それから目と口は大きく口はへの字型で理由も無くむすっとしていて目の前まで大きく開きます・・・顎には外側に円錐状の歯帯があり前方では犬歯のような歯になりその内側には剛毛状の歯帯が上顎では側面に下顎では前方にあります・・・背鰭と臀鰭の後端は尖っていて胸鰭は長く肛門まで伸び尾鰭は二叉しています・・・マダラタルミさんの鰭と目は黒く体の色は年齢に応じて明るい灰色から黒まで変化していきます・・・マダラタルミさんのおちびさんは黒い背中には白の斑点が体側に白の縦帯が走り体が白黒に色分けされていますが成魚ではこの色分けがなくなり体色は一様に黒灰色になります。

- ホホスジタルミさんの体高は適度に高く額は凸状で口は大きく前鰓蓋の下縁には深い切れ込みがあります・・・ホホスジタルミさんの顎には円錐形の歯列があり前方の歯は長く上顎の側面と下顎の前面には内側に剛毛のような歯帯があります・・・背鰭と臀鰭の後端は尖り胸鰭は長く肛門まで伸び尾鰭は二叉しており体長20 cm以下のホホスジタルミさんは腹鰭が非常に長いのです・・・全長は最大で60cmにまで成長しますが成魚は背側が濃い灰褐色で頭と腹側が黄色くなっています・・・ホホスジタルミさんの頭には細い青い線と小さな斑点があり体の鱗には青い線または点線が入っています・・・ホホスジタルミさんのおちびさんは黒と白のまだら模様ですが成魚になっても幼魚の模様が残っている場合があります。

ウゴウゴ動くあなたはホムライロウミウシさん? 小笠原

- 岩の上をウゴウゴとゆっくり物色していたのは裸鰓目イロウミウシ科アデヤカイロウミウシ属のホムライロウミウシさんだと思うのですが如何でしょうか?違いますか?・・・ホムライロウミウシさんの大きさは30mmに達し体の地色は黄色で背面はこの写真の様に通常赤色なのですが中には黄色のものも見られるそうです・・・ホムライロウミウシさんの赤色の領域には白色の細点と眼状班が密に入っていますが背面中央部では少なくなるようです・・・この写真では背面は赤の部分が多いので白色の細点と眼状班が少ないと言われれば少ないのかもしれませんがよくわかりませんね・・・ホムライロウミウシさんの外套膜は最外周から青色から紫色そして黄色の線で縁どられていますが端っこがくっきりしているので形がわかりやすく私は好きです・・・触角は赤色で白色の細点が密に入りまた褶葉前方に白色の縦線が入っており二次鰓も赤色で白色の斑紋が入ります。

- ウミウシさんの食性は肉食から草食まで幅広く多くのウミウシさんが好んで食べるのがカイメンさんですが他にコケムシさんやヒドロ虫さんや藻類を食べるウミウシさんもいます・・・また中には魚の卵や他のウミウシさんを襲って食べるものも知られております・・・ウミウシさんは有毒な生物を食べることで体内に毒を蓄積している種も多くウミウシさんの多くは食用には適していません・・・派手な色合いをしているウミウシさんが多いのですがそれは警戒色?隠蔽色?どちらも正解?・・・ウミウシさんは主に浅い海の海底で暮らしていますが世界中にいて体長は数mmと小さいものから20~30cmの大きさがあり形態は種によって変異に富んでいます・・・また色も青や赤や緑から黄色そしてピンク色など鮮やかな原色系の体色を持つものから地味なものまで様々います・・・種によって触角が無いものもいて基本的には貝殻を持ちませんが痕跡的な貝殻を持つものや泳ぐウミウシさんもいます・・・またコノハウミウシさんやヒカリウミウシさんは点滅する蛍光を放つ能力があります・・・刺胞動物を捕食するミノウミウシさんの中には餌の刺胞を体内に取り込みそれを背面に保存して自分が敵から身を守るために使うものがいます・・・また海藻を餌とし葉緑体を自分の細胞内に取り込みしばらく光合成をおこなわせるチドリミドリガイさん等もいます。

ホムラハゼさんの熱い情熱が伝わる鰭の焔!(改)柏島

- スズキ目ハゼ科のホムラハゼさんは臆病なハゼさんなのでいつも岩穴の中に隠れていてなかなかお目にかかれないのですが今日は機嫌がいいのか運よく姿を見ることができました・・・しかもホムラハゼさんが岩穴から出てきたとしても鰭を広げてくれないとせっかくの燃えるような鮮やかな鰭の特徴が出ないので神頼みです・・・今回は日頃の私の行いが良かったのかどうかわかりませんがタイミングよく鰭を広げて陰の洞穴からピコピコピコと姿を現してくれました・・・撮影に協力してくれたホムラハゼさんありがとうございます。

- ホムラハゼさんは内湾やサンゴ礁域のサンゴ根の隙間や死サンゴ混じりの砂礫・砂泥底を好んで生息している3cm程度の小さなハゼさんです・・・そんな小さくて臆病なホムラハゼさんを見たいと思って慎重に近づいて行くのですがちょっとでも気になることがあるとすぐに岩穴の影に引っ込んでしまいます・・・そうなってしまうと後は辛抱強く待つしかありません・・・もちろん待っていても出てきてくれるとは限りませんがなかなか諦めきれない私です・・・つまりホムラハゼさんの気分次第ということです。

- ホムラハゼさんは非常に小さくて根の下の隙間にいつも隠れていますので写真を撮ろうとしてもストロボの光がなかなか届きづらいのです・・・ホムラハゼさんあなたがとても臆病なことはわかっていますしダイバーが恐ろしくて心配なのもわかります・・・でもあと一歩前に出てきて頂けないでしょうか?・・・あなたのその素晴らしい鰭の色を出したいのですがストロボの光が届きませ~ん!

- ホムラハゼさんの第一背鰭はとても長くピンと伸びていて第一・第二背鰭の間はかなり離れています・・・第二背鰭の上部と尾びれの上部に黒色を中心とした赤や朱色の目玉状の模様がありクマさん(かえるさん?)の顔のようでかわいいと思いませんか?・・・胸鰭軟条の先端部は糸状に伸びていてその形状は刺々しくもあり繊細でもあり食虫植物のハエトリソウのようにも見えますが類を見ない美しさがあります・・・正に焔のような鮮やかな鰭を持つホムラハゼさんは臆病ながらちょっと威嚇しているようでもあり華やかさを見せびらかしているようでもあります・・・ホムラハゼさんはそれぞれの鰭が見事に自己主張していて熱い情熱を感じますが美しくてつぶらな瞳の純情そうなハゼさんです。

ボロカサゴさんそんなにボロボロで大丈夫? (改)柏島

- カサゴ目フサカサゴ科のボロカサゴさんは頭部を含め身体は結構平べったく口は大きい上にニューっと突き出ていてユニークな顔をしています・・・身体には環境に応じてかなり変化のある多数の皮弁が見られますがボロカサゴさんは背びれだけでなく胸びれもかなり大きく特徴的な体つきをしています・・・今回のボロカサゴさんは赤い身体をしていますが赤色や褐色や黄色や紫色など生息域によって様々な色をした方達です・・・またボロカサゴさんはハダカハオコゼのように表皮が剥がれ落ちる「脱皮」を行うことが知られています。

- ボロカサゴさんは沿岸の岩礁域などで暮らしていますが水深10m~300m程度と垂直方向への生息域はかなり幅広いものがあります・・・普通は単独で生活していて滅多に遊泳することはなく胸びれなどを使って底を這って移動しています・・・確かに泳ぎはあまりうまくなさそうです・・・ボロカサゴさんはゆらゆらしながら海底でじっとしていますので海草のようにしか見えない特徴的な体つきをしています・・・この擬態は素晴らしく私も遠くから見るとちぎれた海藻がユラユラしているようにしか見えませんでした。

- こんな見事な擬態なので近くまでやってきてやっと「ああボロカサゴさんだったんだ」と気が付きましたが私の様に警戒せずに近づいてくる小魚さんや小さな無脊椎動物などを待ち伏せしてバクっと食べてしまいます・・・でも活動は主に夜間に行われます・・・「もともとこんな感じなのボロカサゴさん?誰かにやられてこんな体になったんじゃないのボロカサゴさん?」と心配になるほどボロボロな感じのボロカサゴさんは体も透けています。

- 下の写真のボロカサゴさんは茶色っぽい色をしていますがやっぱりゆらゆらと揺れながらほとんど動きません・・・見た感じおっとりしているようですが近くに来たルリスズメダイさんをもの凄い速さで丸呑みしてしまいましたよ~・・・この写真には写っていませんが体が透けていますのでボロカサゴさんのほほのところ青いルリスズメダイさんが外から透けて見えました・・・ルリスズメさんには申し訳ございませんがボロカサゴさんも生きていかなければなりませんので弱肉強食です!

今日は活動的ないつも寝てばかりのホワイトチップシャーク! 小笠原

- いつも寝てばかりのメジロザメ目メジロザメ科ネムリブカ属のホワイトチップシャークさんまたはネムリブカさんは比較的小型で最大1.6m程度しかなく細い体と短く幅広い吻を持っています・・・ネムリブカさんは特徴的な猫の眼の様な垂直の瞳孔と鼻ひげの様な管状の前鼻弁を持ちその表情は何とも言えず可愛いものです・・・ネムリブカさんは背鰭や尾鰭の先端が白くなっているのでホワイトチップシャークさんと呼ばれています・・・ホワイトチップシャークさんは日中はサンゴ礁の岩陰や洞窟内や底の方でじっとして休んでいることの多いサメさんなので名前がネムリブカさん?・・・でも夜には集団で岩やサンゴの隙間を這い進んでお魚さんや甲殻類やタコさんなどをバクっと捕食するホワイトチップシャークさんなのです・・・今日は昼間から活動的ですが急にお腹でも空いたのでしょうか?

- またメジロザメ類には珍しく泳がなくとも呼吸することができる凄い能力のホワイトチップシャークさんなのですが実は棲家をあまり移動せず数年間に渡って同じ場所で休息しています・・・ホワイトチップシャークさんは「引越なんてめんどくさい!」と思っているのか?それとも新たな冒険に出るのが嫌いなのか?よくわかりませんがまあ住めば都という事なのでしょうか?・・・それからホワイトチップシャークさんの第一背鰭は体の後方に位置し上の写真の様に胸鰭より腹鰭の方に近くなっています・・・また第二背鰭と臀鰭が同じように結構大きく第一背鰭の3/4程度の高さがあります・・・胸鰭は幅広い三角形をしており尾鰭下葉は上葉の半分の長さしかなく上葉先端の後援には強い欠刻があります。

- ホワイトチップシャークさんの背面は灰色から褐色で腹面は白く体には個体ごとに異なる老人性色素斑の様な小さな暗点が散らばっています・・・ホワイトチップシャークさん老人性なんて言ってすみませんが何故か私にはそのように見えてしまうのです・・・また第一背鰭と尾鰭上葉の先端は名前の由来である明るい白になっていますが中には第二背鰭と尾鰭下葉も同様に白くなっていることもあります・・・このホワイトチップシャークさんを拝見したところは下の写真のダイビングポイントです・・・ここは父島から約50キロ離れたケータ(聟島)列島の最南端である嫁島のマグロ穴というスポットです・・・このダイナミックな地形の海には大型のイソマグロなどの回遊魚やサメさんなどが見られ世界にも類をみない絶景スポットなのです・・・この凱旋門の様な穴は一見するとボートで通り抜けられるように見えますが出口は浅くなっていて通り抜けることができないのです。

コメント