ヒメダテハゼさんびっくりさせてごめんなさい! パラオ

- もう少し近づけてカメラの光がしっかり届けば体のシマシマ模様の色がはっきりするのですが残念ながらちょっとくすんでしまいました・・・せっかく綺麗なシマシマ模様をしているのにスズキ目ハゼ科ダテハゼ属のヒメダテハゼさんすみません・・・ヒメダテハゼさんはサンゴ礁域の礁斜面の砂底や砂泥底など礫混じりの砂底や砂泥底で暮らしていて生息水深は2~35mくらいです・・・ヒメダテハゼさんの頭は大きく体高が高く背鰭に細かい黄色の極小さな細点がありますがかなり拡大しなければその薄く黄色い極小細点は見えません・・・よく似たミナミダテハゼさんのような眼の下の垂線はないのですが頭と体に5本の横帯があり尾鰭基底の6番目の横帯は不明瞭になっています・・・体の色に比べて眼がくっきりと派手で目の周りの筋筋が印象的でかわいいハゼさんです・・・このハゼさんちょっと口を広げたところと目の表情が「あれ何か大きな生き物が来た!あまり近づかないで!怖いから!」って訴えかけているようです・・・エラを大きく広げて呼吸をしていますが怖い生き物が来たとドキドキしているのでしょうか?

- ヒメダテハゼさんによく似たスズキ目ハゼ科ダテハゼ属のオーロラシュリンプゴビーさんというハゼさんがいますがモルジブでは普通に見られるそうです・・・オーロラシュリンプゴビーさんの身体は遠目で見るとヒメダテハゼさんと同じようなシマシマですが光を当てると橙色と白色の縞模様となっており橙色の方が幅が広く目の下に赤い帯があるのが特徴です・・・またオーロラシュリンプゴビーさんは背鰭と尾鰭にきれいな斑点があるのも特徴ですが鰭を畳んでいるとヒメダテハゼさんと酷似しています・・・またスズキ目ハゼ科ダテハゼ属に属するダテハゼさんは淡く茶褐色の横縞が5本あり下顎には縦筋があって頬に斑点が出る方もいます・・・ダテハゼさん達はテッポウエビさんと共生しておりテッポウエビさんが掘った巣穴に住み着く代わりに危険を感じると尾鰭を震わせテッポウエビさんに危険を知らせます・・・テッポウエビさんは常にヒゲをダテハゼさんの体に触れさせており危険が近づくと巣穴に素早く逃げ込みます・・・ダテハゼさん達は主に小型の甲殻類や魚介類を捕食するのですが共生しているテッポウエビさんは食べないんですね。

ヒラマサさん?カンパチさん?ブリさんの違いは? 小笠原

- ヒラマサさんはスズキ目アジ科ブリ属に属するお魚さんですが約150種を含むアジ科魚類の最大種で全世界の亜熱帯・温帯海域で暮らしています・・・ヒラマサさんは通常1m前後ですが最大で全長2.5mの記録があり体は前後に細長く側扁していて体色は背が青緑色で腹が銀白色でで体側には太い黄色の縦帯があります・・・最大2.5mってどんだけそのヒラマサさんは過酷な人生を戦って生き残ってきたのでしょうか?・・・それからヒラマサさんは同属のブリさんに似ていますが上顎の上後端が角張らず丸みを帯びることと胸鰭が腹鰭より短く体が側扁し黄色の縦帯が明瞭であることなどで区別できます・・・でもブリさんとヒラマサさんはまれに天然に交配することがありこれをブリマサさんまたはヒラブリさんと呼んでいますので区別は難しいかもしれません・・・ヒラマサさんはブリさんより高温を好み単独か小さな群れで行動する回遊魚で遊泳速度は速く時速50km以上で泳ぐことができます。

- ブリさんはスズキ目アジ科ブリ属に属するお魚さんで通常は全長1mくらいですが最大で全長1.5mの記録があります・・・ブリさんの体は前後に細長い紡錘形であまり側扁せず背は暗青色で腹は銀白色でその境の体側には黄色の縦帯があります・・・前述した同属種のヒラマサさんとよく似ていますがブリさんは上顎上後端が角張ることと胸鰭は腹鰭より長いかほぼ同長であること体はあまり側扁しないことそして黄色の縦帯はやや不明瞭なことで区別できます・・・またブリさんは目から鰓までが長いのに対してヒラマサさんは短いことなども特徴になります・・・ブリさんは通常は群れを作りやや沖合いの水深100m程度の中層・底層を遊泳し泳ぐスピードは40km/hくらいです・・・ブリさんは出世魚で日本各地での地方名と併せて様々な呼び方をされます・・・関東ではモジャコ→ワカシ→イナダ→ ワラサ→ブリと呼ばれ関西ではモジャコ→ ワカナ→ツバス・ヤズ→ハマチ→メジロ→ブリと呼ばれています。

- カンパチさんもスズキ目アジ科ブリ属に属するお魚さんで全世界の暖海域に分布する大型肉食魚で通常全長1 m前後ですが最大で全長2mの記録があります・・・カンパチさんの体は長楕円形で前後に長く側扁していて頭部には頭頂から目を通り上顎に達する黒褐色の帯模様が斜めに走りこの模様は幼魚期に顕著ですが成魚では不明瞭になります・・・体色は背側が黄褐色から淡紫色で腹側が銀白色をしていてその境界の体側には黄色の縦帯があり尾鰭下葉先端が白くなっています・・・ヒレナガカンパチさんはカンパチさんとよく似ていて混同されることもありますが第二背鰭と臀鰭の前端が和名通り鎌状に長く伸びることと尾鰭下葉先端が白くならないことまたカンパチさんより更に体高が高いことで区別できます・・・カンパチさんは正面から見た際に目の上の斜め帯が漢字の八の字に見えることに由来しますが関東ではショッコ→シオゴ→アカハナ→カンパチと呼ばれ関西ではシオ→カンパチと呼ばれる出世魚さんです。

ヒラムシさんは恐怖のエイリアン!(改)与那国

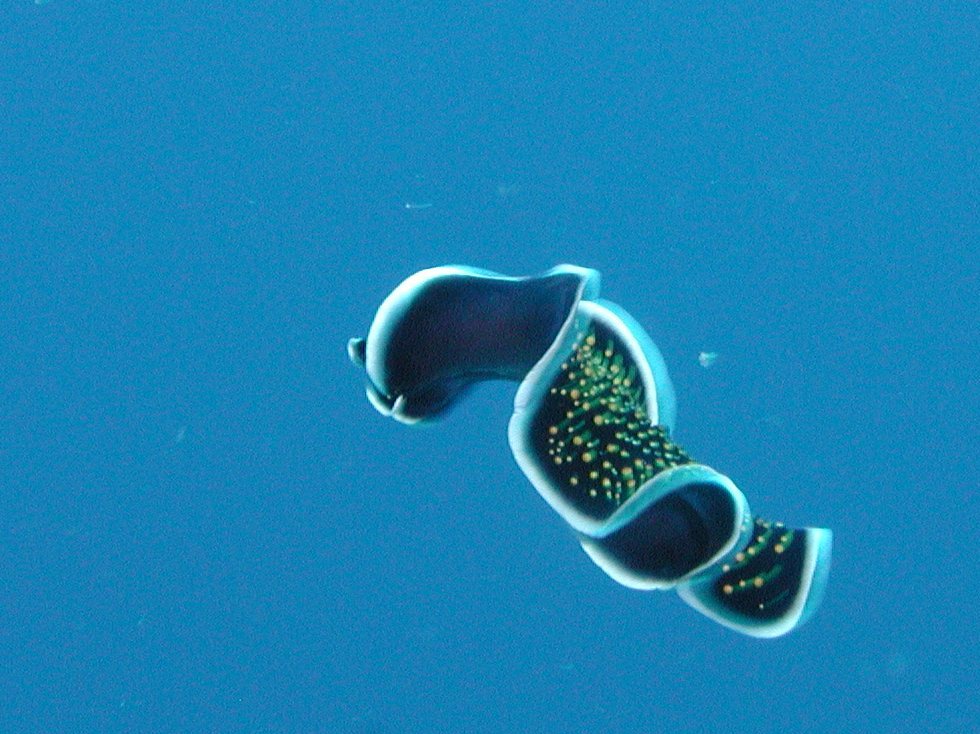

- ヒラムシさんはその名前のとおり平たく薄っぺらい生き物で海底の岩の上などをスルスルと滑らかに這い回って生活する小動物です・・・ヒラムシさんはあまり動かないイメージがあるかもしれませんが腹面をうねらせて結構活発に岩の上を動きます・・・一部の種類のヒラムシさんは体をくねらせて水中を泳ぐこともあります・・・泳ぐ時間はそんなに長くはないのですが上手に泳ぐことができます・・・今回のヒラムシさんも一生懸命身体をくねらせて器用に泳いでいましたがあまり泳ぎが得意とは言えないかもしれませんね・・・写真の様にクネクネクネと泳いでいたかと思うと疲れたのかピタッと止まって休憩・・・また突然クネクネクネと一生懸命泳いではピタっと止まって休憩・・・その繰り返しで泳いでいきました・・・やっぱり遠出するには陸上を移動するより水中を泳いでいった方が早いのかな?

- ヒラムシさんは平べったくてウニョウニョしているだけであまり害が無いように見えますが実は見かけと違って獰猛な肉食性が多いのです・・・ヒラムシさんは体の扁平さをうまく利用して貝の隙間からスルスルと侵入して貝を食べてしまうのです・・・このように貝肉を食べるものや他の動物に寄生するものなども知られています・・・貝殻の中で鍵をかけて貝さん安心していたのに隙間から侵入してくるなんてヒラムシさんはなかなか怖い存在ですよね!・・・ヒラムシさんの大好物は小さなカニさんやテッポウエビさんだそうです・・・狭い岩の隙間にも自由自在に入り込めるヒラムシさんは逃げて隠れるカニさんやエビさんをどこまでも追いかけ追い詰めます・・・そして追い詰めた獲物の上にヒラムシさんは覆いかぶさります・・・ヒラムシさんは体の真ん中の下側にある口で獲物を包むようにしてから少しずつ消化していくそうです・・・カニさんやエビさんにとっては恐怖の生き物ですね・・・まさにエイリアン!!

あなたはヒラメさんで間違いない?それともカレイさん? 小笠原

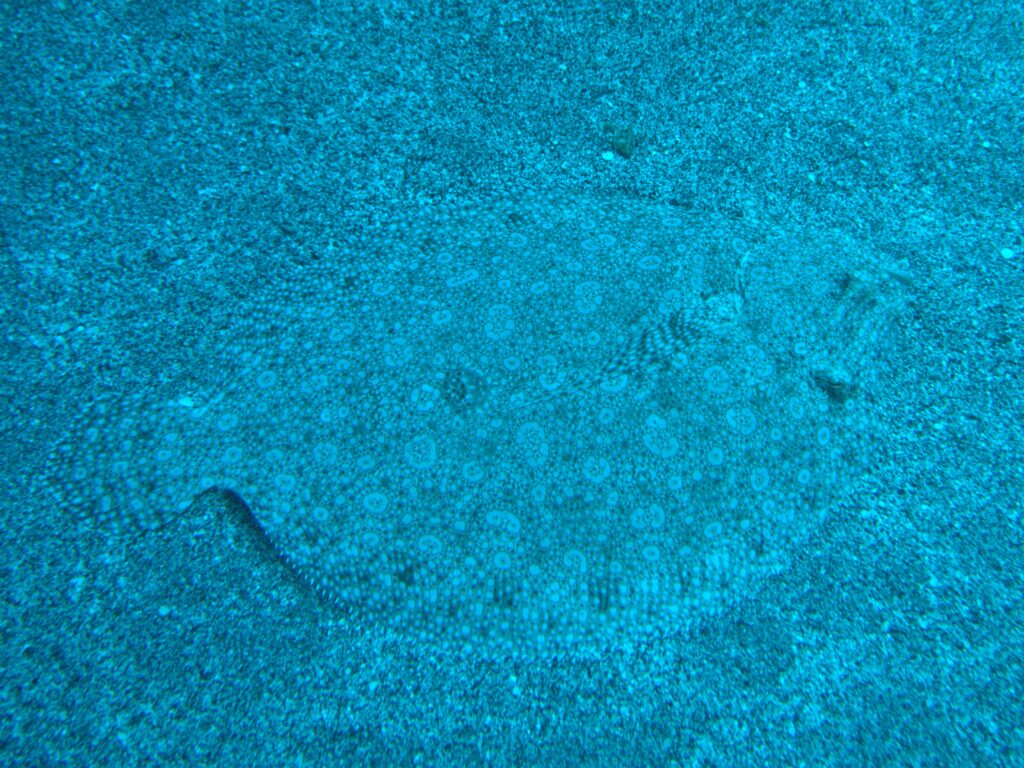

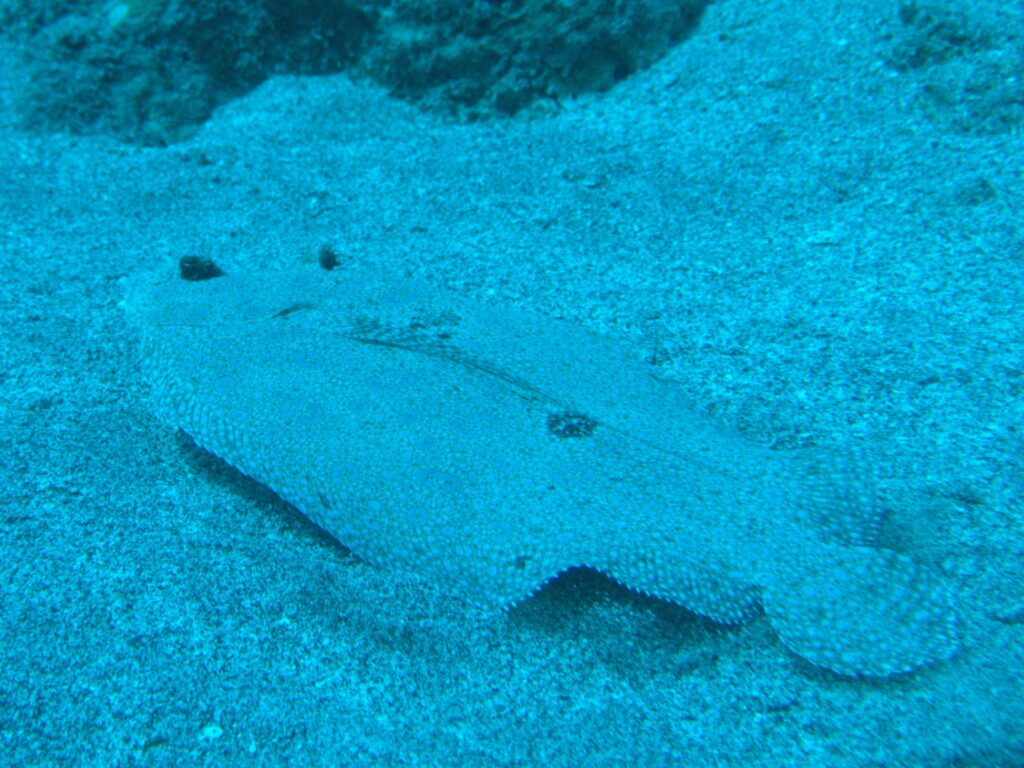

- 砂地に上にちょっと膨らんで色が微かに違う場所があったので近づいてみるといましたいました上手に隠れているカレイ目ヒラメ科ヒラメ属のヒラメさんまたはカレイ目カレイ科のカレイさんです・・・ヒラメさんは日本各地の水深10~200mの砂底や砂礫底を好んで生息し写真の様に獲物が上空を通るのを狙って潜んでおります・・・ヒラメさんは夜行性のため日中は体色を海底の砂泥や岩礁帯などの色に変え頭部以外を砂泥の中に身を潜めており夜間に眠っている魚などを襲って捕食活動を行います・・・ヒラメさんは肉食性のお魚さんでとっても貪欲でエサを見つけると俊敏に動き海底から4~5mも飛び上がってかぶりつくのです・・・ヒラメさんは尾鰭を上下に動かしドルフィンキックのようにスイスイと泳ぐのが特徴的でエサとされたお魚さんはのんびりと幸せそうに泳いでいたら気が付く間もなく突然下から大きな口を開けてガブリと襲われてしまうのです。

- ヒラメさんは底に寝そべって上空を行き交う獲物を狙うので体はご覧のように薄く著しく扁平して両眼は体の片側に寄っていったのですが左側の頭部に寄っているため頭蓋骨もねじれて特異な体形をしています・・・ヒラメさんの側線は胸鰭の背方で大きく波のように曲がっていて尾鰭は尻鰭や背鰭と分離し尾鰭の中央の部分は少しだけ突出しています・・・また上顎は目の後ろ側まで開くため口が大きく両顎の歯は鋭い犬歯状の歯でとても強く一列に並んでいるのです・・・獰猛で肉食性のヒラメさんにとっては大切な口の作りですがこんな歯でガブリとやられたらたまったものでは無いですね・・・ヒラメさんの体色は生息している環境によって異なりますが眼がある方の体の表面の地色は茶色の暗褐色をしておりその中に黒褐色や乳白色の大きさが不規則な小さい斑点が散在していますが目の無い側は白色をしています。

- 一般的なヒラメさんは一種類ですがカレイさんは5亜科から7亜科に分類され世界で100種ほど日本近海で獲れるものでも数十種と多くの種類がいます・・・その違いは左ヒラメ右カレイと言うようにお腹を手前にした時に頭が左に来るのがヒラメさんで右に来るのがカレイさんです・・・一般的にカレイ類は体の右側に眼をもつ右側眼でヒラメさんは左側眼ですが実は目の向きが逆の個体がしばしば見つかっています・・・これが少数ならばただの奇形ですがヌマガレイさんは右に目がある仲間のはずなのにアラスカ沿岸の7割と日本近海のほぼ全部が左側眼と奇形のほうが普通という状況になっています・・・他にカレイ目全般の祖先形に近いボウズガレイさんも右側眼と左側眼がほぼ同数だそうです・・・ややこしい話ですがこの写真のお魚さんは鰓の位置からして左向きの様なのでヒラメさんですかね?

牙が鋭過ぎるんじゃない?でもヒレオビウツボさんびっくりした?

- 「お前は誰だ!ここは俺様の大切な住処だぞ!邪魔する奴は咬みつくぞ!」って穴の中から臨戦態勢で脅しをかけているのはちょっと小さめのウナギ目ウツボ科ウツボ属のヒレオビウツボさんです・・・それにしてもこのヒレオビウツボさんの前歯がまるでクリスタルの様に綺麗に光っていてものすごく鋭くなっていますね・・・小さなヒレオビウツボさんですがこんな立派な牙に咬まれたらと思うと不用意に近づけないですね!・・・それにヒレオビウツボさんの眼も透明のドームに覆われた夜空に輝く三日月の様でずっと見ていると吸い込まれそうな美しさがあります・・・なぜかこの眼に命の強さを感じます・・・ピントが合っていませんが鼻のところにある2本の髭といいちょっと細長く突き出た口といいなかなかいい表情をしているヒレオビウツボさんです・・・ヒレオビウツボさんは体側に不明瞭な横帯がありウナギ目ウツボ科のミナミウツボさんと似ていますが眼の後方に明瞭な2本の白色の帯があることと背鰭と臀鰭に帯をもつことが特徴で区別ができる体長50cm程度と比較的小さなウツボさんです。・・・ちなみにミナミウツボさんは全長が40cmくらいまでの小型種で眼の後方に明瞭な白色帯がなく背鰭と臀鰭にも明瞭な帯がありません。

- このヒレオビウツボさんは結構臆病なウツボさんで穴からあまり乗り出すこともなくちょこっとだけ顔を出して周りの様子を伺っています・・・鋭い牙で私に脅しをかけているのかと思っていましたがもしかしたら「大きな変な生き物が近づいてきた!・・・助けてえ!」って叫んでいたのかもしれませんね・・・そう考えると確かにこのヒレオビウツボさん「あ!やばい!怖い人間に見つかった!」ってびっくりしている表情にも見えてきました・・・目の表情といい口の開け方といいびっくりした表情と言った方が自分にはしっくりときてなんだか可愛くなってきました・・・なんとも不思議な感覚です・・・下の写真のヒレオビウツボさんも「んがッ!」と口を広げて私に脅しをかけていますが目がキラキラ美しくちょっと純情そうなかわいいウツボさんです・・・ヒレオビウツボさんは他のウツボさんと違い結構活動的で暗い岩陰や穴の中に潜んでばかりではなくいろいろなところへ移動しますよ~!

ヒレナガネジリンボウさん、最近ダイエットしました?(改)ケラマ

- ヒレナガネジリンボウさんは白と黒の縞模様が身体に入っていますがこの写真のヒレナガネジリンボウさんは若干尾っぽの方が薄くなっています・・・体も細目だしダイエット中ではなくてまだ成長過程の若者かもしれませんね・・・頭と言うか顔をきれいな黄色に塗りたくっているのも特徴ですがここもネジリンボウさんによく似ています・・・大きな違いはヒレナガネジリンボウさんの背ビレは名前の通り長くピンと延びているところなので一目でネジリンボウさんと区別ができます・・・ネジリンボウさんという名前が付いていますが模様はネジのようにグルグルグルと繋がっているわけではありません・・・黒い縞が斜めについているのでネジの様に繋がって見えますが実際はシマシマです・・・ハタタテネジリンボウさんとも呼ばれているようです。

- ヒレナガネジリンボウさんの黒い帯は4箇所あって遠くから見てもきれいなストライプのハゼさんです・・・ヒレナガネジリンボウさんは警戒心がかなり強く近づこうとするとすぐに巣穴に引っ込んでしまいま~す・・・遠くから砂を巻き上げないように慎重に匍匐前進で少しずつ少しずつ近づいていきます・・・苦労してやっと撮影できる距離まで来たと思った途端ヒレナガネジリンボウさんはひょいっと巣穴に引っ込んでしまいます・・・「苦労してここまで近づいてきたのにつれないじゃないか!」という残念なことが今まで何度あったことか!・・・ぐすん。

- ヒレナガネジリンボウさんは正面から近づくとその存在に気が付いて警戒してしまうので後ろからそーっと近づいていきます・・・近づくことができたら少しずつ少しずつ回り込んでいくと正面から撮影させてくれる可能性は高くなりますよ・・・モルジブなどで見られるドラキュラシュリンプゴビーさんはネジリンボウさんと似ていますがドラキュラシュリンプゴビーさんには白い部分の真ん中に赤褐色のラインが入るため識別ができます・・・ヒレナガネジリンボウさんはエビさんと共生するハゼさんですが仲良しのテッポウエビさんはコトブキテッポウエビさんです・・・小型のヒレナガネジリンボウにとって小型のコトブキテッポウエビさんとの相性がいいようです。

ヒレナガハギのおちびさん達は種類が違ってもみんな仲良し? 小笠原

- ヒレナガハギのおちびさんはスズキ目ニザダイ科ヒレナガハギ属に属し左右に平べったく側扁し高い体高と小さな口を特徴とし尾柄部に可動棘をもっていて世界の熱帯・亜熱帯海域を中心に約80種が暮らしています・・・日本ではヒレナガハギさんやキイロハギさんやゴマハギさんの3種が住んでいますがサンゴ礁の礁斜面や礁湖などの比較的浅いところでよく見られます・・・小笠原諸島父島のこの浅い場所は隠れるところがたくさんあっておちびさん達の格好の隠れ家になっているようです・・・おちびさん達は動きが速いので写真を撮ろうとしてもサッとサンゴの陰に隠れてしまいます。

- ヒレナガハギさんはその名の通り背ビレと尻ビレが非常に長いお魚さんで体長は30~40cmもあり普段はこのヒレは立てずに泳いでいます・・・でもヒレナガハギさんは驚いた時や天敵を威嚇する時にヒレを大きく広げます・・・と言うことはこのヒレナガハギのおちびさんは勇敢にも私を威嚇しているということですかね?・・・体の色は白色で体側面に黒褐色の太い横帯が6本ありこの横帯の中には更に幅の狭い黄色や青色の横縞が多数見られます・・・尾ビレは黄色くなり上下の縁が白くなっていますがヒレナガハギのおちびさんは全体的に黄色をしています・・・このヒレナガハギさんは中学生ぐらいですかね・・・下の写真の左下のキイロハギのおちびさん達もとぼけた顔で私の様子を伺っています。

コメント