全世界の熱帯・温帯海域に暮らしていて多くの種類が知られていますが日本でも多くの種類が見られます。生息域は種類や地域個体群によって異なり沿岸の岩礁・サンゴ礁域に居付くものや砂泥底周辺に生息するものや沖合いを回遊するもの等がいます。一般に遊泳力は高く動きはとても素早いです。食性は肉食性で小魚・甲殻類・貝類・頭足類等の小動物を捕食して生きています。

ネムリブカ追い回す?メタリックボディが貫禄のカスミアジさん!

- 遠くから見ているときれいな青い色をしてキラキラと光る大きめのアジさんという感じなのですがスズキ目アジ科ギンガメアジ属のカスミアジさんをよく見ると濃いめの青い斑点と白い斑点がいっぱいあるんですね・・・カスミアジさんは仲良しさんが多く数匹の群れで行動していることが多いのですがカスミアジさんは小さなお魚さんの群れをシュンシュンと追いかけている迫力ある姿をよく見かけます・・・そんなカスミアジさんは幼魚の頃は体の色は銀色で胸鰭は黄色く親とは違う色合いなのですが成魚になると体側は多くの小黒点に鈍い銀色光沢の青緑色になり第二背鰭・臀鰭・尾鰭が青くなるのです・・・そのため英名でBluefin trevallyと呼ばれています・・・カスミアジさんの大きさは通常全長60~80cm程度ですが100cmを超える事もあり胸鰭・第二背鰭前端・臀鰭前端は鎌状に伸びていてなかなかの迫力です。

- カスミアジさんは小笠原諸島などでは別名ドクヒラアジさんと呼ばれているそうで老成したカスミアジさんはシガテラ中毒を引き起こす毒素シガトキシンを保有していると言われています・・・ドクヒラアジさんて凄い名前ですよね!こんな名前つけられたら絶対食べる気がしません・・・カスミアジさんの大きな個体はシガトキシン保有率が高いそうですがシガテラ毒は頭痛・吐き気などの症状がでて完治するまでに長い期間を要してしまいます・・・それにこのシガトキシンと言う毒素は加熱で消失するという物では無いので食べない事が一番の予防法です・・・それでもカスミアジさんはしっかりとした白身で沖縄などでは普通に食卓にのぼり刺身のほか焼き物や揚げ物などで美味しくまたオリーブオイルとの相性も良く洋風料理によく合うそうです・・・カスミアジさんは海外のサンゴ礁域にすむ大型のものはシガテラ毒をもつことがあるようですが国内におけるカスミアジさんの中毒事例はわずかだそうですのでちょっと食べてみたい気もします。

- 上の写真は若干遠近法の関係もありますがネムリブカさんと比較しても引けを取らない大きさで貫禄のあるカスミアジさんです・・・申し訳ないのですがこの写真ハレーションを起こして見にくくなっていますがおとなしいネムリブカさんがそそくさと移動しているみたいです・・・あれ?このカスミアジさん何か鰭がおかしいなあと思ったらよく見ると見事にシンクロした2匹のカスミアジさん達でした・・・という事で私が一見して思った大きくて貫禄あるカスミアジさんよりも若干小さなカスミアジさんでした・・・それでも巨体のカスミアジさんである事は間違いないです・・・熱帯・亜熱帯海域に分布する大型のカスミアジさんの眼は小さくて脂瞼が発達し上顎骨後端の真上にあります・・・ロウニンアジさん・ギンガメアジさん・カッポレさん等多くの同属種がいますがカスミアジさんは青緑色の地に小黒点が多いことで区別ができ日本では南日本の暖流に面した海域に見られ南西諸島や小笠原諸島で多く見られます。

ウメイロモドキさんの中に黒い影!異質の雰囲気!カッポレさん!

- ウメイロモドキさんの群れの中を悠々と泳いでいるのはアジ科の中では大型種のスズキ目アジ科ギンガメアジ属のカッポレさんで全長は1mを超えるものもいますが通常は全長70cmほどです・・・遠くから見ると青い海の中に黒い影がくっきりと浮かびあがりウメイロモドキさんの群れの中を我が物顔で進んでいます・・・こんな悠々とした姿のカッポレさんって何とも言えない近寄りがたい雰囲気を持っていると思いませんか?・・・姿形はアジ科最大種であるスズキ目アジ科ギンガメアジ属のロウニンアジさんに似ていますがロウニンアジさんは最大全長180cm以上に達することがあります・・・ロウニンアジさんほどの貫禄はありませんがカッポレさんもなかなかの雰囲気を持っています・・・ロウニンアジさんの体もカッポレさんの様に側扁して体高が高く頭部は口先のなす角度が鈍く小さい目と大きい顎をもつなどアジさんというよりマダイさんなどに似た顔つきをしています。

- ロウニンアジさんの身体の色は灰白色~黒色で特にオスは全身が黒ずんでいてカッポレさんとは比べ物にならないくらいにじみ出る凄まじい迫力があります・・・ロウニンアジさんの各鰭は黒みを帯びていますが尻鰭は白く縁取られ目の周囲には脂瞼が発達して厳つさを際立たせています・・・ロウニンアジさんの和名は単独行動する浪人武士に見立てまた厳つい顔と前鰓蓋骨の線を切り傷の跡に見立ててこのような名前が付いたという説もあります・・・正に戦乱の世を生き抜いた武士というイメージを醸し出しているロウニンアジさんですが英名はGiant trevallyと言いこの頭文字をとってGTとも呼ばれています・・・日本でGTと呼ばれるとスマートでカッコいい感じはするのですが私はロウニンアジさんの方が深みがあってそこに味があって好きです。

- 後方に微かにマグロの群れも見えますが今日も居ました居ましたカスミアジさんにも似ているカッポレさん達の群れです・・・カッポレさんの体は長楕円形で体高が高くギンガメアジ属としては額が高く前方に角張っていてちょっとデコッパチの顔で何とも言えない愛嬌を感じます・・・身体の色は緑褐色か黒褐色で銀色光沢がやや鈍く全体的に黒っぽく他のギンガメアジ属の仲間たちと区別ができます・・・カッポレさんの鰭は胸鰭・第二背鰭前端・臀鰭前端が鎌状に伸びていて尾鰭も大きく鰭の色は全体的に黒いのですが第二背鰭前端部や臀鰭が白く縁取られているのが特徴です・・・上の写真の様に小笠原の青い海に黒い影を残して悠々と泳ぐ姿はやはり存在感があってクールです・・・全世界の熱帯・亜熱帯海域に広く分布しており日本でも三重県以南の暖流の影響が強い海域や南西諸島や小笠原諸島などで多く見られ単独か小さな群れで生活しており主に夜に餌を探しますが食性は肉食性で主に小魚さんを捕食します、

- カッポレさんはギンガメアジ属の中では中型ですが中型と言っても70cmもあれば結構な迫力ですしアジ科の中ではかなり大きな部類ですよね・・・よく似ているロウニンアジさんは大型で最大全長180cmにも達する事があるそうですが上顎のなす角度が鈍く体高が高く小さい目と大きい顎を持つなどアジさんというよりマダイさんに似た顔つきです・・・ロウニンアジさんの目の周囲には脂瞼が発達していますが脂瞼がどのような機能を果たしているのかについては未だ不明です・・・脂瞼は視覚を補完するような役割を果たしているとか眼を防御する役割を果たしているとか言われています・・・ギンガメアジ属の代表であるギンガメアジさんですが全長80~90cmに達し身体は長楕円形で体高が高く身体の色は背が暗青緑色で体側から腹は銀白色をしています・・・鰓蓋上部に小黒斑があり眼は口のすぐ上にあって大きく脂瞼も発達していて吻は眼径よりやや長い程度でがっしりしています・・・ギンガメアジさんはよく群れを成して泳いでいますが大きな群れになると青い海に無数の銀色が映える大きな塊は迫力がありますよね。

クマザサハナムロさんを狙うのはカンパチさん! 2024 小笠原

- 下の写真の青いバックに薄っすらと見える群れはおそらくクマザサハナムロさんの群れだと思うのですがそれを虎視眈々と狙っているのはスズキ目アジ科ブリ属のカンパチさんです・・・きっとこのカンパチさんはお腹が空いているのでしょう「どいつを食べてやろうか?俺様の餌食になりたい奴は誰だ?」とでも言いたげに鋭い目つきで泳いでいます・・・クマザサハナムロさん達もカンパチさんと距離を置きながらいざという時に備えて慎重に泳いでいます・・・カンパチさんの成魚は全長1m前後なのですが中には2m近くにもなるカンパチさんもいるそうです・・・やっぱり大きなお魚さんは貫禄がありますね・・・このカンパチさんもそうですが普段は悠々としていますがいざ獲物を捕らえる時の素早さといったら目を見張るものがあります。

- カンパチさんはアジ科の中では同属のヒラマサさんやブリさんと同じ様にかなり貫禄のある大型種です・・・ダイビング中にこんなのが近くを通ったら御見それしました!参りました!と言いたくなってしまいますよね・・・カンパチさんの身体は写真のとおり長楕円形で前後に長く側扁した体形をしております・・・それからカンパチさんの頭部には頭頂から目を通り上顎に達する黒褐色の帯模様が斜めに走っています・・・この模様がカンパチさんの特徴なのですが幼魚期の頃は斜めに走っているこの帯模様は顕著に現れていますが成魚になると不明瞭になっていきます・・・カンパチさんの体表は光沢のある細かい鱗に覆われ体色は背側が黄褐色~淡紫色で腹側が銀白色をしています・・・その境界の体側には黄色の縦帯がありますが尾鰭下葉先端は白くなっているようです。

- カンパチさんとよく似ていて混同されることもあるヒレナガカンパチさんという方がいらっしゃいます・・・ヒレナガカンパチさんは第二背鰭と臀鰭の前端が和名通り鎌状に長く伸びており第二背鰭は第一背鰭の2倍程度の長さになっています・・・またヒレナガカンパチさんは尾鰭下葉先端が白くならないこととカンパチさんより更に体高が高いことで区別できます・・・その他によく似ているヒラマサさんやブリさんは紡錘形の体型をしていますがカンパチさんよりも体高が低く厚みがありまた目の上の縦帯模様もありませんので区別できます・・・ちなみにヒラマサさんの身はブリさんより脂肪が少なく歯ごたえもあり高級食材として扱われています。

- ブリさんとヒラマサさんは本当によく似ていてカンパチさんのように目の上を通る斜めの縞のようなものがあればわかりやすいのですがその違いは素人目には判断が難しいのです・・・ブリさんもヒラマサさんもどちらの身体の中央には黄色いラインが入っていますがブリさんの黄色いラインが薄いのに対してヒラマサさんの黄色いラインは濃くはっきりしています・・・正面から見た顔はブリさんが丸顔なのに対しヒラマサさんの顔は面長に見えます・・・これはちょっとわかりづらいですよね・・・ブリさんの口元が角ばっているのに対してヒラマサさんは丸みのある形をしていて胸鰭はブリさんが黄色いラインから離れているのに対しヒラマサさんの胸鰭は黄色いラインにかかっています・・・尾鰭はブリさんはカーブが丸いのに対してヒラマサさんは角ばっていて黄色みがあります・・・細かい点に違いがあるようですが海の中で見ているとなかなか判断は難しく一番簡単に見分けられるのは胸鰭の位置で判断するのがいいようです・・・ちなみにハマチさんはブリさんの若い時の呼び名です。

ギョロ目のギンガメアジさんが何故かこちらを伺ってる?

- 上の写真の一番下のギンガメアジさんは何か気になる事でもあるのか?はたまた私を餌と間違っているのか?よくわかりませんが群れとは違ってこちらに体を向けて大きな目で見ています・・・表情がちょっと怖い様な可愛い様な不思議な感じがします・・・スズキ目アジ科ギンガメアジ属のギンガメアジさんは普通80~90cmにまで成長するのですが中には全長120cmにもなる傑物もいるそうです・・・1mを超えるギンガメアジさんなんて一度は見てみたいものですがおそらくすごい迫力でしょうね・・・ギンガメアジさんの体は長めの楕円形で体高が高く体色は背が暗青緑色で体側から腹は銀白色をしています・・・また下の写真ではよくわかると思いますが第2背鰭の先端は白色で鰓蓋上部に小黒斑があり大きな眼は口のすぐ上にあって脂瞼も発達しています・・・ちなみに脂瞼とは魚類の眼にみられる半透明の膜で瞼状に眼の一部あるいはほとんど全部を覆っているものです・・・その機能については結論が出ていませんが焦点を合わせたり偏光を感知したり視覚を補完するような役割を果たしている?とか眼を紫外線や異物から防御する役割を果たしている?などとと考えられています。

- ギンガメアジさんは熱帯海域に分布しており日本では南日本の暖流に面した海域や温暖な南西諸島沿岸で多く見られます・・・ギンガメアジさんは沿岸の水深200mまでのサンゴ礁や岩礁域周辺に生息し単独か群れで行動しますが昼は群れでサンゴ礁周辺に留まっていることが多く夜に小魚さんや甲殻類などの餌を探します・・・またロウニンアジさんやオニヒラアジさん・カスミアジさん・カッポレさん等多くのギンガメアジさんと同属種がいますがギンガメアジさんより眼が小さいことと鰓蓋上部に黒斑がないことまた体色が異なること等で区別できます・・・ちなみにロウニンアジさんは大型肉食魚でアジ類ではヒラマサさんに次ぐ大型種です・・・単独で行動するロウニンアジさんは厳つい顔に前鰓蓋骨の線が入っているので切り傷跡のある浪人に見立てたという説もあり成魚は全長2m近くにも達します・・・私の背よりも大きなお魚さんですからそんなロウニンアジさんがぐいぐいと迫ってきたらちょっと怖いですね・・・ロウニンアジさんは体高が高く頭部は口先のなす角度が鈍く小さい目と大きい顎をもつなどアジさんというよりマダイさんなどに似た顔つきをしています・・・ロウニンアジさんの体色は灰白色~黒で特にオスは全身が黒ずんでいるので大きさと言い色の黒さと言い威厳が凄いです・・・ロウニンアジさんの各鰭は黒みを帯びていますが尻鰭は白く縁取られ目の周囲には脂瞼が発達し胸鰭の下部周辺に鱗がない領域があります・・・英名のGiant trevallyの頭文字をとってGTとも呼ばれています。

- 東京から南へ1,000kmの太平洋上に浮かぶ30あまりの島々からなる小笠原諸島は北側から聟島列島(ケータ列島)~父島列島~母島列島さらに火山である南の硫黄列島そして日本最東端の南鳥島と最南端の沖ノ鳥島などが並んでいます・・・小笠原諸島は一度も大陸と陸続きになったことがないので島独自の進化を遂げた生態系が評価され2011年6月には世界自然遺産に選ばれました・・・小笠原諸島にある30あまりの島々の中で人が住んでいるのは父島と母島の2島のみでしかも入り口は父島・二見港のみで東京・竹芝桟橋から25時間30分の小笠原丸による船旅となります・・・さらに母島に行く場合はいったん二見港まで行きそこから「ははじま丸」に乗り換えてさらに約2時間10分の船旅となります・・・また太平洋戦争の激戦地として知られる「硫黄島」や無人島の「北硫黄島」「南硫黄島」は父島からさらに約330km南にある絶海の孤島ですが定期航路はなく現在一般の人は訪れることができない島々です・・・しかし年に1回硫黄島に行くツアーもあり小笠原海運が主催する硫黄島3島クルージングに乗船できれば3島を海上から望む事ができます。

- そんな小笠原でたまに見かけるギンガメアジさんは銀色の体色が銀紙を貼ったように見える事から標準和名で銀紙鯵とされているそうです・・・ギンガメアジさんの体高は高いのが特徴的ですが幼魚は全長数cmで長卵形をしていて成長するにつれて細長くなります・・・ギンガメアジさんの幼魚の体色は金色で明瞭な6~7本の黒っぽいの幅広い暗い縞がありますが成長とともに黄色みと縞は消えていき成魚は背部が暗青緑色で体側から腹は銀白色をしています・・・ギンガメアジさんは定置網でも漁獲され食用としても多く利用されていますが実はこのギンガメアジさんシガテラ毒を持つと言われております・・・フグさんや貝さんなどの魚介類が持つ毒素は自身が体内で毒素を生成していますがギンガメアジさんはもともと自身が毒を持っているわけではなく食物連鎖の関係で毒が蓄積した結果となっています・・・そのためギンガメアジさんが必ずシガテラ毒を持っているとは限りませんが大型の個体ほど有毒の可能性が高くなるのです・・・ですから美味しいとされるギンガメアジさんを食べたいと思うのであれば小さめのギンガメアジさんを選ぶようにしましょう。

- 上の写真はかなり流れの速い小笠原の閂ロックポイントですがボニンブルーの海の中をスイスイと優雅に泳ぎ回っているギンガメアジさんです・・・こんな流れの中をスイスイ泳ぐ流石のギンガメアジさんですが同属種と違ってかなり長めの身体をしています・・・ギンガメアジさん身体の色は背が暗青緑色で体側から腹は銀白色をしていて太陽の光が届くとキラキラ光ってとても綺麗です・・・よく似たミナミギンガメアジさんの稜線は黒くないので稜鱗が黒いギンガメアジさんとはすぐに区別できます・・・またオニヒラアジさんも大型魚ですが楕円形の体型で特に前部で背側が腹側よりもふくらんでいて身体の色は背部は真鍮色から黄緑色で腹部では銀白色です・・・頭部と体側の側線より上部には小さな黒い斑が散在しそれより下部の胸鰭付近にも少数の斑が存在することがありますがこれらの斑は加齢とともに数が増えていくそうです・・・正に加齢斑ですね・・・また鰓蓋上部には黒く縁取られた銀白色の斑が存在し鰭は黄色から黒ずんだ色ですが尾鰭については上部は黒みを帯び下部は黄色から黒であり特徴的な白色の薄い縁取りがあります。

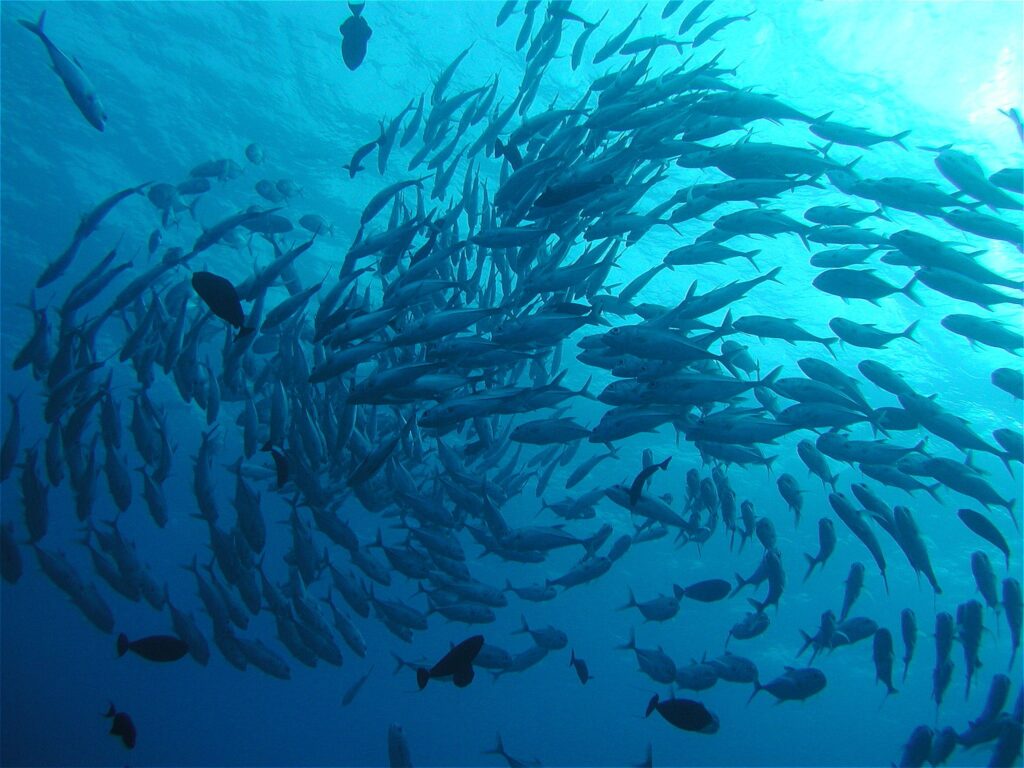

- 上の写真はパラオのブルーコーナーというポイントですがギンガメアジさん達がたくさん集合しているのが遠くで見えたのでいそいそと近づいて行きました・・・最初はそんなに大きな群れではなくちょっと少なめだけど銀色が光ってきれいなギンガメさん達だなと思って余裕をかましていました・・・ところが少しずつ少しずついくつかの群れが合流して大きな群れへと成長していったのです・・・気が付くといつの間にか辺り一面ギンガメアジさんでいっぱい!!・・・右を見ても左を見ても上を見ても下を見てもとにかくギンガメアジさんだらけといった感じでした・・・そうやって小さな群れが一つに合流して大きな群れが形成されるとなぜか一匹のリーダーが先頭になってギンガメアジさん達は回転をし始めます・・・バラバラに泳いでいたそれぞれのギンガメアジさん達の群れは一つの塊として同じ方向に回転し始めるのです・・・まさに圧巻のトルネードの開始です・・・ギンガメアジさん達のトルネードは外から見ていても凄いと感動できるのですがそのトルネードの中に入るとまた別世界です・・・360度ギンガメアジさん達の壁に囲まれてダイバーとして幸せいっぱいでした!

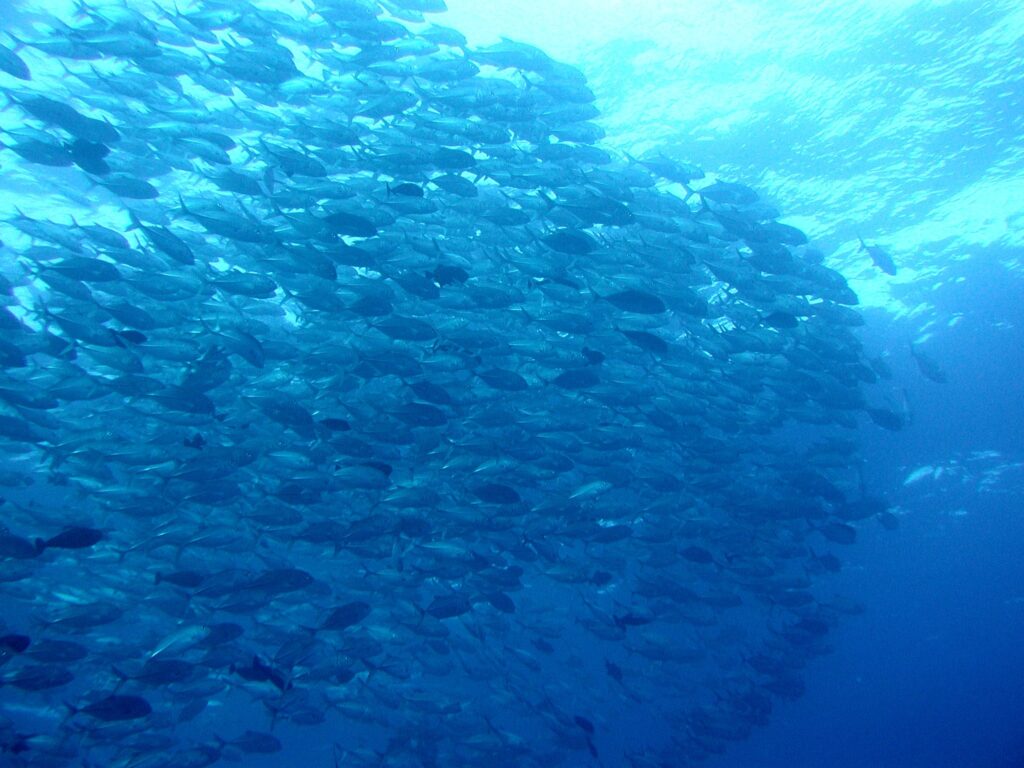

- ギンガメアジさんがトルネードを形成する行動理由については敵に襲われないようにひとつの大きな生き物に見せるためとか効率よく呼吸するためなど言われていますが詳しくは解明されていないようです・・・ギンガメアジさん達は一つの大きな塊となってトルネードを作ってグルグル泳いでいると思っていたら徐々に小さな群れに戻りまた急に集まってトルネードを作ったりと繰り返し楽しんでいる様でした・・・トルネードが始まるというかトルネードへと導くのには群れを先導するリーダーとリーダーに従うサブリーダーの存在が重要なのかもしれないですね・・・いや大きな群れの優雅な動きは本当に見ていて飽きないです!・・・透明度の高い澄み切ったパラオのブルーの世界での一糸乱れぬ団体競技!・・・大きな一つの塊となってグルングルン回るギンガメアジさん達を見ているとエアーが減るのを忘れてしまいそうで危ない!危ない!・・・私が好きなアングルは下から見上げるお魚さん達の群れでその隙間から太陽の光が差し込む塊りはなんとも言えない美しさを感じて最高です!!

- 大集団で行う行進みたいで規律性があって迫力があってその動きは見るものに感動を与えてくれますが下の写真のギンガメアジさん達の表情を見てください・・・どのギンガメアジさんも口元をギュッと引き締めて歯を食いしばりながら一生懸命泳いでいます・・・銀色にキラキラ光って美しいギンガメアジさんはギラギラと眼力も強く前を向いた精悍な顔つきは生命力に満ち溢れた逞しさと迫力を感じます・・・目標を立ててやるべきことをみんなで力を合わせてやり遂げますと言ったギンガメアジさんの強い意志を感じませんか?・・・よく見るとギンガメアジさんの群れの中に頭部から口にかけて急に曲がり込み短めになっているミナミギンガメアジさんも混じっているようです・・・差別も無く分け隔てなくみんな仲良く行進するアジさん達を見習いながら乾杯です。

群れない孤高のクロヒラアジさん? 軍団のクロヒラアジさん!

- 遠くを悠々と泳いでいく横縞のあるお魚さんはスズキ目アジ科ヨロイアジ属のクロヒラアジさんではないでしょうか?・・・クロヒラアジさんは比較的大型の種で最大で全長70cm程度まで成長するそうですが遠くなので何とも言えませんがこの写真のクロヒラアジさんもなかなかの体格をしている様です・・・クロヒラアジさんは側偏した楕円形で背側が腹側よりもややふくらんだ体型で頭部は丸みを帯びております・・・クロヒラアジさんの唇はかなり厚くなっていて憮然とした表情をに見えますが分離した二つの背鰭の第二背鰭はしばしば鎌状になっています・・・クロヒラアジさんの両顎は前方にかなり突き出すことができ両顎には絨毛状歯からなる幅の狭い歯列がありますが加齢とともに退化していくそうです・・・お魚さんも人間と一緒で歯は老化していくんですね!大切にしないといけませんね・・・クロヒラアジさんの体色は背部は青緑色から黄緑色で腹部は銀色をしており成魚には5本から8本の暗い垂直な横帯が入り中央の横縞はくの字型に折れ曲がっています・・・尾鰭は黄緑色で後端と頂端は暗い色で腹鰭は透明か少し白味がかっています。

- クロヒラアジさんは遊泳力が高く外洋性のお魚さんですが生息域は広く珊瑚礁周辺水深60mほどの岩礁やサンゴ礁などで小さな群れをなすことが多いお魚さんです・・・またクロヒラアジさんには多数の目立たない金色の斑点が胸鰭より上部側面にありますがこの写真ではわからないですね・・・クロヒラアジさんの頭部は丸みを帯びており成魚の唇はかなり厚くなっていて両顎は前方にビヨーンと突き出すことができ様々な種類の小魚さんやエビさんカニさんそれから軟体動物などをガバっと捕食します・・・下の写真の様にシマシマ模様の大型魚が軍団で来ると迫力がありますが食べられる方にしてみればたまったものでは無いですね・・・それからクロヒラアジさんの産卵時期は7月から11月までの間に始まると推定されていて幼魚は時として大型の浮遊性クラゲさんの触手を隠れ家とすることが知られています・・・でもクロヒラアジさんのおちびさんはクラゲさんの触手にビリビリっとやられないのでしょうか?・・・クマノミさんとイソギンチャクさんの関係の様に何かしら不思議が隠されていそうです。

ナンヨウカイワリさん!身体にシミがついてますけど老人斑?

- 今日もボニンブルーの海をダイビング中にふと上を見上げるとアジさんの群れがやってきました・・・最初は薄っすらと横縞が見えたのでクロヒラアジさんかと思ったのですがよく見るとどうも違うようです・・・クロヒラアジさんと姿形が非常によく似ていますが身体に黄色いシミが浮き出ているスズキ目アジ科ヨロイアジ属のナンヨウカイワリさん達でした・・・実はナンヨウカイワリさんは昔クロヒラアジさんの亜種とされていましたが現在では独立した種として認められております・・・ナンヨウカイワリさんは写真の様によく目立つ黄色の斑点があるのですがクロヒラアジさんにも斑点があるものの目立たないため両種は簡単に識別できるのです・・・それにしてもこの黄色い斑点ってナンヨウカイワリさんには失礼な話ですがまるで老人斑のようだと思いませんか?・・・ナンヨウカイワリさんは外洋を中心に広く分布しており日本においては太平洋側では東北以南に日本海側では北陸以南の南日本や小笠原諸島・琉球列島でみられます・・・大陸棚ではあまりみられず主に火山活動や大陸からの分離で生じた外洋の島でよくみられます。

- ナンヨウカイワリさん比較的大型の種で最大で全長75cmに達した記録があるのだそうですが75cmというとかなりの大きさですよね・・・そんな大きなナンヨウカイワリさんの群れであれば是非見てみたいものですがもしもやってきたらきっと興奮しまくりですよね!・・・ナンヨウカイワリさんの体型は楕円形をしていて背側の輪郭が腹側の輪郭よりもややふくらんでいるのが特徴です・・・それからナンヨウカイワリさんの吻はわずかに丸みを帯びていて唇がかなり厚くまた両顎には幅の狭い絨毛状歯からなる歯列が存在しています・・・話は変わりますが下の写真の右側に写っているお魚さんはどうもナンヨウカイワリさんとは違う種類のようです・・・体形もナンヨウカイワリさんとはちょっと違いますし鰓蓋上部に小黒斑があるのでもしかしてギンガメアジさんですかね?

- ナンヨウカイワリさんは背部では白味がかった青緑色で腹部ではより銀白色を帯びます・・・ナンヨウカイワリさんの成魚では体側面中央部に比較的大きい楕円形で黄色から黄銅色の斑点がいくつか散在し10本程度の暗色で垂直の帯が頭部から尾柄部にかけて存在することもあります・・・ナンヨウカイワリさんの背鰭軟条部・臀鰭・尾鰭は白味を帯びて鮮やかな青色または茶色がかった青色ですが他の鰭は白味を帯びた緑色あるいは無色透明です・・・下の写真は下から海面を見上げた物なのでお魚さんのシルエットしかわかりませんがこの群れにもちょっと違う種類のお魚さんが混じっているようですね・・・ナンヨウカイワリさんの詳しい食性は地域によって異なることが研究により分かっていますが主に小型のお魚さんや甲殻類を捕食しています・・・単独で行動したり小さな群れを作ることもありますがナンヨウカイワリさんはイルカさんなどによって捕食されることがあります。

ヒラマサさん?カンパチさん?ブリさんの違いは?

- ヒラマサさんはスズキ目アジ科ブリ属に属するお魚さんですが約150種を含むアジ科魚類の最大種で全世界の亜熱帯・温帯海域で暮らしています・・・ヒラマサさんは通常1m前後ですが最大で全長2.5mの記録があり体は前後に細長く側扁していて体色は背が青緑色で腹が銀白色でで体側には太い黄色の縦帯があります・・・最大2.5mってどんだけそのヒラマサさんは過酷な人生を戦って生き残ってきたのでしょうか?・・・それからヒラマサさんは同属のブリさんに似ていますが上顎の上後端が角張らず丸みを帯びることと胸鰭が腹鰭より短く体が側扁し黄色の縦帯が明瞭であることなどで区別できます・・・でもブリさんとヒラマサさんはまれに天然に交配することがありこれをブリマサさんまたはヒラブリさんと呼んでいますので区別は難しいかもしれません・・・ヒラマサさんはブリさんより高温を好み単独か小さな群れで行動する回遊魚で遊泳速度は速く時速50km以上で泳ぐことができます。

- ブリさんはスズキ目アジ科ブリ属に属するお魚さんで通常は全長1mくらいですが最大で全長1.5mの記録があります・・・ブリさんの体は前後に細長い紡錘形であまり側扁せず背は暗青色で腹は銀白色でその境の体側には黄色の縦帯があります・・・前述した同属種のヒラマサさんとよく似ていますがブリさんは上顎上後端が角張ることと胸鰭は腹鰭より長いかほぼ同長であること体はあまり側扁しないことそして黄色の縦帯はやや不明瞭なことで区別できます・・・またブリさんは目から鰓までが長いのに対してヒラマサさんは短いことなども特徴になります・・・ブリさんは通常は群れを作りやや沖合いの水深100m程度の中層・底層を遊泳し泳ぐスピードは40km/hくらいです・・・ブリさんは出世魚で日本各地での地方名と併せて様々な呼び方をされます・・・関東ではモジャコ→ワカシ→イナダ→ ワラサ→ブリと呼ばれ関西ではモジャコ→ ワカナ→ツバス・ヤズ→ハマチ→メジロ→ブリと呼ばれています。

- カンパチさんもスズキ目アジ科ブリ属に属するお魚さんで全世界の暖海域に分布する大型肉食魚で通常全長1 m前後ですが最大で全長2mの記録があります・・・カンパチさんの体は長楕円形で前後に長く側扁していて頭部には頭頂から目を通り上顎に達する黒褐色の帯模様が斜めに走りこの模様は幼魚期に顕著ですが成魚では不明瞭になります・・・体色は背側が黄褐色から淡紫色で腹側が銀白色をしていてその境界の体側には黄色の縦帯があり尾鰭下葉先端が白くなっています・・・ヒレナガカンパチさんはカンパチさんとよく似ていて混同されることもありますが第二背鰭と臀鰭の前端が和名通り鎌状に長く伸びることと尾鰭下葉先端が白くならないことまたカンパチさんより更に体高が高いことで区別できます・・・カンパチさんは正面から見た際に目の上の斜め帯が漢字の八の字に見えることに由来しますが関東ではショッコ→シオゴ→アカハナ→カンパチと呼ばれ関西ではシオ→カンパチと呼ばれる出世魚さんです。

コメント